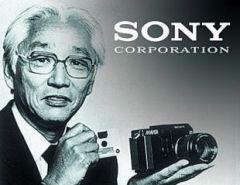

Акио Морита родился 92 года назад, 26 января 1921 года, в семье, на протяжении пятнадцати поколений варившей сакэ. По праву и обязанности старшего сына, Акио должен был заниматься семейным делом. Вместо этого юноша выбрал карьеру физика.

Акио Морита родился 92 года назад, 26 января 1921 года, в семье, на протяжении пятнадцати поколений варившей сакэ. По праву и обязанности старшего сына, Акио должен был заниматься семейным делом. Вместо этого юноша выбрал карьеру физика.

В годы второй мировой Морита работал в военной лаборатории, где познакомился с инженером Масари Ибукой. Ибука жаждал реализовать свой творческий потенциал, и, спустя считанные недели после войны, учредил предприятие под претенциозным названием “Токио цусин кэн-кюсе”, или “Токийские научно-исследовательские лаборатории телекоммуникации”. Компания со штатом в семь человек расположилась в полуразрушенном здании токийского универмага.

Одним из первых проектов Ибуки были коротковолновые приставки для радиоприемников. Японцы жаждали новостей со всего света, но во время войны полиция конфисковала коротковолновые приемники. Спрос на приставку был огромный, и вскоре Ибуке потребовался помощник. Выбор пал на Мориту.

“История нашей компании, – писал впоследствии Морита, – это история группы людей, стремящихся помочь Ибуке осуществить свои мечты”. Для бизнеса Ибука был слишком фантазером, он не вписывался в отлаженный ритм работы. Поэтому Морита, взяв на себя руководство предприятием, поручил компаньону техническую часть работы. Деловой тандем просуществовал около полувека.

Ибука активно плодил идеи. Придумал, например, электрическую рисоварку, этакий гибрид ушата и электроплитки. Варить рис в ней было можно, но есть его потом – нет: он или пригорал, или получался недоваренным.

Однако именно на таких агрегатах формировалась и оттачивалась философия компании, состоявшая в том, чтобы не доводить до ума уже существовавшую на рынке продукцию, но производить совершенно новые товары.

Подобным товаром оказалось и само название фирмы. Слово это было образовано от латинского sonus, что означает “звук”. Другим созвучием было английское sonny, “сынок”. Оно как бы подчеркивало, что фирмой управляют молодые и энергичные люди. Но по-японски “сонни” означало бы “потерять деньги”. При удалении одной буквы получилось Sony. Слово легко запоминалось и произносилось, а также не привязывалось ни к одному известному национальному языку.

Тем временем в США был разработан полупроводниковый прибор транзистор. Ученые не знали, что с ним делать, и собирались отложить его окончательную доводку на 1970-е годы, а пока устанавливать его в слуховые аппараты.

Оценить перспективность нового прибора смог тогда один Морита. Он прочитал о транзисторе в газетах и загорелся идеей выкупить лицензию на право использовать новинку. Наскрести по сусекам 25 тысяч долларов удалось с трудом.

Вскоре Sony выпустила первый в мире транзисторный приемник. Хотя он позиционировался как “карманный”, в карман его было не затолкать. Тогда Морита заказал для коммивояжеров рубашки с несколько увеличенными карманами – как раз под приемник.

Философия успеха

Революционные разработки стали фирменным знаком Sony. Компания создала первый транзисторный телевизор (1959 г.), первый телевизор на жидких кристаллах (1962 г.), первый видеомагнитофон (1964 г.) и т.д.

“К успеху идут по нехоженым тропам”, – любил повторять Морита. Именно этот принцип он и положил в основу философии своей компании.

А формирование корпоративной философии Морита полагал важнейшей задачей менеджера. Руководителю-лидеру теоретически сильная и практически применимая концепция нужна, чтобы выработать такой образ мышления, который подталкивал бы подчиненных к достижению поставленных целей в любых условиях.

Действия управляющего решающим образом зависят от того, как он понимает суть предприятия. Принятая в США концепция управления состоит из выдвижения измеримых целей-заданий и выработки конкретных средств их достижения. Свои проекты менеджеры американского типа иллюстрируют блок-схемами в виде квадратиков, кружочков и стрелочек между ними.

Для менеджера-японца фирма – не пассивный объект управления, а нечто органически целое, живой организм, наделенный душой. Чтобы он жил, его недостаточно лишь спроектировать и собрать из отдельных кубиков. Его надобно вырастить. А источник развития фирмы – ее душа, иначе говоря, ее философия, система ценностей и убеждений. Пресловутые же гимны, программные речи руководителей и настенная агитация – не что иное, как наиболее образное и емкое выражение миссии, идеалов и смысла существования предприятия.

Тысячи сотрудников объединялись в едином трудовом порыве с помощью незатейливых заклинаний. Их авторы как никто знали национальные слабости своих соотечественников.

Прежде всего, чувство долга перед коллективом, почти тождественное чувству стыда: японцу психологически неудобно, стыдно не делать то, что делают другие – не оставаться после работы, не помогать товарищам.

Эксплуатировалось и обостренное у японцев чувство благодарности. Так, устроившийся на работу японец до конца жизни чувствует себя в долгу у работодателя и выплачивают долг своим т?6?