>Севастополь, привычно называемый «белым городом на синем морском берегу», сложен из белого инкерманского камня – дома из него не надо даже штукатурить и красить. А добывали белый, легко обрабатывающийся камень уже в первом веке – для Римской империи. Добывал его и священномученик Климент, папа Римский. Теперь на месте карьера, где он был заключен за Христа – монастырь, освященный в его честь.Каждый, кто подъезжал к Севастополю по железной дороге, бывал в этом монастыре. Прямо по территории обители проложены рельсы, и поезда гремят в любое время дня и ночи, не соразмеряясь ни с богослужениями, ни с короткими часами монашеского отдыха. А чтобы побывать в монастыре на службе,приложиться к мощам священномученика Климента, погулять по плато между средневековыми крепостями и древними пещерами, нужно сесть на катер в Севастополе (причал совсем рядом со знаменитой Графской пристанью), и через сорок минут вы в Инкермане – городе куда более древнем, чем сам Севастополь.

Карьер, где трудился епископ

Инкерман – один из самых древних христианских монастырей на территории бывшего Союза, а Монастырская скала, по всей высоте сплошь усеянная кельями-пещерами, считается прибежищем первых христиан в Крыму. Когда сюда, в инкерманские каменоломни, был в 98 году новой эры сослан властями Рима один из величайших проповедников христианства – святой священномученик Климент, папа Римский, рукоположенный самим апостолом Петром, он уже застал здесь множество христиан. По преданию, проповедь св. Климента обращала ко Христу множество язычников, поэтому число христианских общин-церквей уже в начале II века увеличилось здесь до 75. Тридцать из них, в том числе девять монастырских комплексов, обнаружено в скалах Инкермана. Первые храмы устраивали не только в пещерах, были и домашние церкви. Святой Климент часто посвящал в пресвитеры отцов семейств, так что приход и семья в таких случаях были одним целым.

Каменоломни работают и по сей день, слышен гул камнерезных станков: вероятно, это самое древнее из действующих предприятий в Крыму. В мягкой известняковой скале прорублен узкий и длинный, с пятиэтажный дом, тоннель, через который грузовики въезжают в ущелье. Неподалеку – товарная станция «Инкерман-1». Седая древность странно соседствует с деловитым хозяйством. Карьер с известняком – это пыль и грохот. На плато над монастырем растет шелковица, но мы никогда не пробовали ее плодов, потому что они покрыты слоем белой пыли.

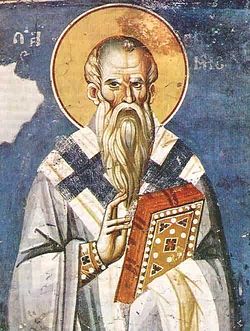

Епископ, трудившийся в карьере

Святой Климент родился в Риме от знаменитых родителей-язычников: отец его Фавст был римским сенатором. Еще во время младенчества святого его мать Матфидия вынуждена была оставить Рим и с двумя старшими сыновьями отправиться в Афины. Корабль пострадал от бури, и родные святого пропали без вести. Отец Климента отправился искать их, но успеха не было, и он, ожесточившись против всего мира, скитался, как нищий. Климент, оставшись в Риме среди всех богатств родительских сиротой, оплакивал и родителей, и братьев.

Молва о появлении Иисуса Христа в Иудее увлекла Климента на восток, где уже распространился свет истинной веры. В Александрии св. Климент встретился с Апостолом Варнавой и слушал проповедь его о Христе; потом нашел Апостола Петра и принял от него Крещение. Путешествуя со своим наставником, юноша нашел мать, потом братьев, уже уверовавших в Господа, а наконец – и престарелого отца.

Св. Климент был ревностным сотрудником и Апостола Павла, разделял с ним опасности и труды апостольской проповеди.

Священномученик Климент был четвертым римским епископом; он занял эту кафедру в 92 году, хотя был возведен в свой сан раньше, Апостолом Петром. Время после кончины Апостолов Петра и Павла с 67 по 92 год св. Климент, вероятно, проводил в миссионерских трудах. В 93 и 96 годах он показал удивительный пример терпения и самоотвержения во время гонений. За обращение в христианскую веру многих римлян, император Троян осудил св. епископа Климента на заточение в Таврические каменоломни, находившиеся в Ахтиаре (ныне Инкерман) в семи верстах от Херсонеса.

При отправлении св. Климента из Рима многие, уверовавшие во Христа, обрекли себя на добровольное изгнание со своим архипастырем. По прибытии в Инкерманские каменоломни нашли они до 2000 христиан, из которых некоторые были прежде сосланы из Рима на тяжкие работы, а другие – туземные жители полуострова – вероятно, были просвещены св. Апостолом Андреем Первозванным.

Святой исток святого озера

Труд в каменоломнях был изнурителен; вдобавок, близ места работ не было воды, а климат в Крыму достаточно жаркий. По молитвам св. Климента Господь открыл источник. Предание указывает на колодезь, находящийся между двух скал Инкерманской киновии, как на источник, чудесно явившийся по молитве св. Климента. Иногда в обитель приходят старожилы, которые помнят, что пили воду из этого колодца, и рассказывают, какова она была на вкус. Но сейчас источник иссяк. Зато если пересечь монастырское плато, вы увидите озеро с необычными берегами. И вода в нем особенного цвета, почти всегда голубая. Это залитый водой карьер.

В монастыре говорят просто: рыли-рыли, вот и докопались до водоносного слоя. Так появилось озеро, а святой источник закрылся. Озеро называют святым, в нем купаются и просто так, и с молитвой о здравии души и тела.

Однажды монастырские труженицы рассказали еще более интересную историю о появлении озера. Когда в начале девяностых начали восстанавливать монастырь, попросили закрыть этот карьер: и грохот невозможный, и пыль, и территория, по большому счету, монастырская. Начальство, естественно, отказалось наотрез. И вскоре ночью, когда в карьере никого не было, вода из источника поднялась и залила все – даже технику не смогли убрать.

Но это современное предание, и никто не может сказать, где здесь правда, а где благочестивый фольклор. А в первом веке действительно совершилось чудо. Слухи о нем распространились по всему Таврическому полуострову, и многие туземные обитатели приходили креститься. Есть сказание, что св. Климент всякий день крестил 500 язычников.

Море виде и побеже

Слава о быстром успехе евангельской проповеди св. Климента достигла Рима, откуда вышло повеление Трояна его умертвить. После различных мучений мученику привязали якорь на шею и бросили его в море 25 ноября 101 года, напротив берега Херсонеса. Верующие молили Бога о даровании им видеть тело угодника, и их молитвы были услышаны. Уже через год в день мучений и блаженной кончины св. Климента море отошло от берега на семь дней, и чтящие память мученика могли по сухому дну моря ходить и поклоняться нетленным мощам угодника. Чудо отлива воды совершалось до VI столетия.

Однажды маленький мальчик замешкался и остался в гроте, а море сомкнуло свои волны. Долго горевали родители, а через год пришли забрать тело своего сына. Но каково же было их удивление, когда увидели его живым и здоровым. Мальчик рассказал, что спас его седой старец, по описанию он был очень похож на святого Климента.

В IX столетии, когда св. Кирилл и Мефодий находились в Херсоне, мощи священномученика были обретены. Бог вознес нетленное тело св. Климента на берег, и тогда при торжественном служении мощи его были перенесены в Херсонес. На возвратном пути в Рим свв. Кирилл и Мефодий взяли с собою для благословения из Рима часть мощей св. Климента. Мощи св. Климента оставались в соборе Херсонеса до Х столетия, когда князь Владимир, по принятии Крещения, испросил себе на благословение от местного епископа честную главу и часть мощей св. Климента.

Однажды наш учитель из художественной школы бродил в Херсонесе с другом. Они заметили странное движение на море. Был довольно сильный прибой, после каждой волны вода откатывалась от берега, но в этот момент она ушла особенно далеко. Казалось, что следующая волна смоет весь город, хотя цунами в Черном море в принципе быть не может: море ведь неглубокое и небольшое. Они все же в страхе постарались отойти подальше от берега. Вода ушла очень далеко, обнажив заросшее дно, но вскоре мирно вернулась. А придя домой и взглянув в календарь, наш учитель понял, что в этот день праздновалась память священномученика Климента. Может быть, и это благочестивое предание – всего лишь фольклор, а может быть, море помнит свою историю лучше людей…

Пещерные храмы и кельи

В закопченной стене вырублена дверь. Мы крестимся и входим в коридор-тоннель, поднимаемся к храмам монастыря. В правой стене коридора вырублены окна и дверные проемы. Прежде они вели, вероятно, на балкон, а теперь за застекленными дверями -небольшой уступчик, резко обрывающийся вниз, к железной дороге.

В левой стене – склепы-костницы и три пещерные церкви. В костнице горит лампада, на полках лежат человеческие черепа. На стекле, через которое паломник смотрит внутрь, надпись: «Мы были такими же, как вы, – вы будете такими же, как мы». Сложенные в особом помещении кости напоминают от афонской традиции вскрывать могилу и по состоянию останков определять, принята ли душа человека Господом.

Снаружи помещения верхнего яруса выглядят теперь как две прилепившихся к отвесной скале деревянных часовенки, увенчанных маковками с крестами.

Средняя из трех церковь – во имя святого апостола Андрея – как считают, вырублена самим папой Климентом. Она небольшая по размеру, с низким горизонтальным потолком. Алтарь отделен от основного помещения сплошной скальной преградой с вратами посередине и двумя маленькими окошками. Через правое окно, говорит предание, принимали исповедь кающихся: тут устроено седалище из камня для священника. Престол в алтаре, примыкающий, как принято, к восточной стене, тоже вырублен из камня. Свято-Андреевский храм – это настоящая пещерная церковь, какой ее себе представляешь, читая про катакомбы первых христиан: стены и свод здесь не спрямлены, они грубы и морщинисты, в отличие, скажем, от соседнего храма во имя св. Мартина Исповедника (другого папы Римского, сосланного в Крым). И именно эта простота и безыскусность рождают особое чувство общности с первыми исповедниками христианства.

Главный храм монастыря, освященный во имя святого священномученика Климента, – это один из самых больших пещерных храмов Крыма. Он имеет форму базилики, рядами колонн разделенной на три нефа; в алтаре, чуть выше ниши для запрестольного образа – традиционное византийское рельефное изображение «процветшего» креста в круге. За Свято-Климентовским храмом находится последнее помещение этого яруса – комната с каменной скамьей, вырубленной вдоль стен по внутреннему периметру. В древности она служила братской трапезной, теперь используется для совершения треб.

Все три описанных пещерных храма – действующие. Народу здесь может поместиться немного, и богослужения по праздникам совершаются в уже восстановленном наземном храме – Святой Троицы. Здесь же находится частица мощей священномученика, переданная из Киева.

А в монастырском дворе – маленький пруд с кувшинками и золотыми рыбками, которые подплывают посмотреть на разглядывающих их паломников и просто любопытных… А кругом – постоянный тяжелый труд монахов и послушников: их руками возрождаются храмы, которых раньше в монастыре было гораздо больше… А вдоль стен – стенды с предупреждениями об опасности обращений к эстрасенсам и целителям, о пагубности церковного раскола. И никого в обители никогда не встретишь праздным.

История Свято-Климентовского монастыря в Инкермане — это не только сказания о седой древности. Жизнь здесь продолжалась и в XVII веке, и в XIX, и теперь, в XXI. Здесь были обретены мощи прежде живших святых и угодили Богу новые подвижники благочестия.

И сегодня разработки в известняковом карьере соседствуют здесь с Божественной литургией в пещерных храмах.

Русский священник Иаков Лызлов, побывавший здесь в 1634 году, оставил важное духовное свидетельство. О священнике Иакове, прибывшем в Крым вместе с русским посланником Борисом Дворениновым, следует сказать особо. Читая его записки, понимаешь, что такое был в ХVII веке русский православный миссионер. Мало того, что он объездил все заброшенные в то время православные святыни Крыма, находя их по принципу «язык до Киева доведет» (попробуйте-ка теперь без карты и экскурсовода!), он еще и сделал столько, сколько иной современной духовной миссии не под силу.

Сказание отца Иакова – ценнейшее свидетельство о том, как жили христиане и потомки христиан в Крыму после падения Византии, под турецко-татарским игом, и в каком состоянии находились христианские святыни. Иаков поднялся в Свято-Климентовский храм (в древности он именовался Георгиевским) по главной лестнице, ныне разрушенной. Здесь, у левого клироса, увидел он «гробницу каменну, длина двунадцети пядей, высота в пояс, как двум лечи широта, а в гробнице земля». Недолго раздумывая, Иаков принялся копать и обнаружил в гробнице «мощи наги нетленные», а «подле тех мощей друга мощи, кости наги». Иаков закрыл гробницу и вернулся в Севастополь.

Приехал он сюда снова на следующий год специально для «уведения» мощей, взяв с собой толмача. Прибыв в Инкерман, они дождались ночи («Татарского ради зазору»), а потом пошли в Георгиевский храм и вынули из гробницы мощи, облачили нетленные останки в привезенные одежды и отпели панихиду «по всех православных християнех», поскольку не знали имен усопших, потом положили мощи в гробницу, покрыли покровом и отслужили молебен всем святым. Несколько дней они собирали сведения о мощах у местных греков и русских пленников, иные из которых находились в Крыму лет по сорок. Греки сказали, что не знают, кому принадлежат останки, никаких свидетельств о них, ни устных, ни письменных, не имеют, поскольку обитель запустела и благочестие иссякло уже через десять лет после взятия Царьграда. Тут выступил белорус, которого звали Василий Хромой, и сказал: «мне де здеся в городке сорок лет и я де застал те мощи целы, а брада де была черна продолговата и одежда де была на мощах цела, а покрыт де был черным бархотом»…

И еще сказал Василий Хромой, что несколько лет назад татары, которые почему-то очень боялись нетленных мощей, вынули их из гробницы, отнесли в степь и закопали глубоко. Можно себе представить их ужас, когда утром обнаружилось, что мощи по-прежнему находятся в усыпальнице. Татары снова отнесли честные останки к той же яме и закопали еще глубже. «Наутрее мощи паки обретошася в той же гробнице»! Татары, «с великой яростию пришедше в церковь идеже мощи, яко львы рыкающе, окаяннии агаряне», решили, что останки выкапывают христиане – русские, греки или армяне, и в назидание им сделали так: накинули мощам на ноги веревку, привязали другой конец к лошади и погнали ее в степь, сбросили в яму и не только закопали, но и заложили сверху тяжелыми камнями, и поставили у могилы стражу, точно римляне у усыпальницы Христа. Но, как и в Евангельские времена, не помогли ни камни, ни стража… Тогда один татарин, живший от Инкермана верстах в двух, исполнился такой великой ярости, что пришел в церковь, вытащил мощи из гробницы, осыпая их проклятиями, и выбросил в окно с высоты пятьдесят сажен на землю, прямо в весеннюю грязь. В ту пору, как «поганый агарянин» свершал свое «всесквернавое дело», у него дома «невидимою силою побило вся сущая его и жену, и дети, и скот», а потом он и сам погиб, едва преступив свой порог. С тех пор татары мощи больше никогда не трогали и в церкви не появлялись.

На следующий день отец Иаков и его спутники поставили гроб с нетленными мощами на повозку, заложили его сверху камнями и отправились к себе в стан. Но перед самым отбытием на родину одному из паломников (вероятно, это был сам священник Иаков, не назвавший свое имя по смирению), явился во сне святой, образ которого они видели слева от гробницы – «ростом велик, одежда как на Дмитрее Мученике Селунском» – и строго-настрого запретил увозить из Крыма его останки.

Материалы по истории монастыря и крепости взяты с сайтов:

http://gostyam.sebastopol.ua/Kalamita.shtml

http://www.palmarius.com.ua/palom/obj_palom/sevas_sv_klimentov.htm

http://www.mangup.bigyalta.net/tourism/inkerman.shtml

Материалы по истории обители и житие св. Климента Римского взяты с сайтов:

http://www.mangup.bigyalta.net/tourism/inkerman.shtml

http://www.moscow-crimea.ru/duhovny/zhitia/Kliment_Rimsk.html

Инкерманский пещерный монастырь расположен на правом берегу реки Черной при ее впадении в Северную бухту в окрестностях Севастополя. Основанный в VIII-IX веках монахами-иконопочитателями, бежавшими из Византии от преследований иконоборцев. Основные помещения монастыря – пещерные, высечены в западном обрыве Монастырской скалы, на плато которой сохранились руины средневековой крепости Каламита, сооруженной византийцами в VI веке для защиты подступов к Херсонесу. Пещерные помещения снаружи скалы обозначены арочными окнами, объединенными треугольными тимпанами.

Инкерманский пещерный монастырь расположен на правом берегу реки Черной при ее впадении в Северную бухту в окрестностях Севастополя. Основанный в VIII-IX веках монахами-иконопочитателями, бежавшими из Византии от преследований иконоборцев. Основные помещения монастыря – пещерные, высечены в западном обрыве Монастырской скалы, на плато которой сохранились руины средневековой крепости Каламита, сооруженной византийцами в VI веке для защиты подступов к Херсонесу. Пещерные помещения снаружи скалы обозначены арочными окнами, объединенными треугольными тимпанами.

Предание гласит, что в конце I в. св. Климент, папа римский, был сослан в Инкерманские каменоломни за исповедание Христовой веры. В VI в. византийские строители, защищая подступы к православному Херсонесу, строят в горах каменное укрепление. Князья Феодоро в XV в. укрепляют древние стены крепости, наименовав ее Каламитой. Расположенная в устье Черной речки, Каламита надолго становится “яблоком раздора” между ними и генуэзцами. В 1475 г. ее захватывают турки, они реконструируют стены и башни, дав крепости новое имя “Инкерман”, что переводится как “пещерная крепость”.

В скалах Инкермана, освященных пребыванием Св.сщмч. Климента, обнаружено уже около тридцати средневековых пещерных церквей и девять монастырских комплексов: на правом берегу р. Черной – в южном, западном и восточном обрывах Монастырской скалы, в юго-западной и восточной части Загайтанской скалы; на левом берегу р. Черной – на склонах Каменоломенного оврага и Троицкой и Георгиевской балок, в обрыве скалы напротив железнодорожной станции “Инкерман-1”. По мнению историков, “в эпоху развитого средневековья в Инкерманской долине был монашеский центр, подобно Афону, Олимпии, Меторе, Вулканической долине”. Поистине это была целая монашеская страна.

Один из известных нам средневековых пещерных монастырей Инкермана находится в Загайтанской скале, другой – в устье Каменоломенной, или Советницкой, балки, третий, ныне действующий, освященный во имя св. сщмч. Климента, папы Римского, – в Монастырской скале.

Монастырь создавался, по всей вероятности, византийскими изгнанниками-иконопочитателями VIII-IX веков. Наиболее замечательны в нем три древних пещерных храма, вырубленных в монолитном теле скалы. В верхнем полукружии скальной апсиды третьего храма вырезан большой каменный крест, от которого как бы произрастают растительные побеги. Такие кресты часто именуют “процветшими”, они обычны для византийского камнерезного искусства начиная с X столетия. Символический смысл такого изображения в некоторой степени проясняет греческая надпись на каменной колонне, вырезанная рядом с подобным крестом из Херсонеса Таврического. Она гласит: “Сей крест вырастает в отводок смоковницы Божьей и жнецы не искоренят его корней”, намекая сим на несокрушимость Церкви Христовой.

Вход в монастырь св. сщмч. Климента расположен в нижней части скалы (в средневековое время было не менее трех входов с лестницами); от него идет вперед и вверх коридор-тоннель, в правой стене которого вырублены окна и две балконные двери, в левой стене по ходу коридора расположен ряд помещений: склепы-костницы, проходная комната с лестницей, ведущей на верхний ярус с кельями и колокольней, и три пещерные церкви:

Церковь во имя св. Мартина Исповедника, папы Римского, в плане прямоугольная, с алтарной апсидой на востоке, потолок сводчатый; представляет собой “обыкновенный тип крымских пещерных старых церквей”; в 1867 г. была перепланирована.

Инкерманский монастырь Церковь во имя Св. апостола Андрея Первозванного, по преданию, вырублена самим папой Климентом; небольшая по размерам, с низким горизонтальным потолком; алтарь отделен сплошной скальной преградой с вратами посередине и двумя маленькими окошками; по предположению епископа Гермогена, “через левое окно можно было подавать в алтарь хлеб, вино и прочие принадлежности богослужения, и потому в алтаре под ним встроен жертвенник, а над ним – ниша, может быть, для хранения священных сосудов, а через правое можно было принимать исповедь кающихся, и поэтому тут устроено из камня для священника седалище. В алтаре – престол, вырубленный из камня и непосредственно примыкающий к восточной стене, как и везде в пещерных храмах”.

Главный храм монастыря освящен во имя Св. сщмч. Климента, папы Римского; это один из самых больших пещерных храмов Крыма; имеет форму трехнефной базилики, в алтаре расположены синтрон, престол, примыкающий к стене апсиды, и ниша для запрестольного образа, вверху – рельефное изображение “процветшего” креста в круге. В древности храм был посвящен св. вмч. Георгию Победоносцу; об этом сообщает священник Иаков, побывавший в Инкермане в 1634 г. в составе русского посольства: “…называют де тое церковь, святым Юрием исстари”; на карте И. Батурина 1773 г. он также обозначен как “Собор св. Георгия Победоносца”.

В 1634 г., когда после прихода магометан монастырь находился в запустении, его посетил русский священник отец Иаков, который застал тут следы росписей: образы Саваофа – Бога Отца, пророков и святителей – и даже обнаружил в гробнице нетленные мощи. В 1852 г. открылась Инкерманская киновия, освященная в память о св. мученике Клименте Римском.

Монастырь возрождался постепенно и основательно. В 1867 г. завершилось строительство двухэтажного дома для монастырской братии с церковью Святой Троицы. Причем монастырь заботился о реставрации не только храмов, но и величественных руин крепости Каламита.

В XIX в. дань уважения скальной обители в разные годы отдавали члены Царствующего Дома. Сюда из разных уголков Отечества стекалось множество паломников, для приема которых была отстроена гостиница. На самой же горе среди развалин стен Каламиты в 1905 г. выстроена в стиле поздневизантийского зодчества церковь св. Николая Мирликийского, увенчавшая архитектурный ансамбль Монастырской скалы.

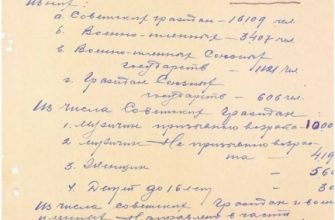

В 1920 г. все храмы были превращены в приходские; на национализированных монастырских землях была образована трудовая артель, в которую вошли оставшиеся здесь монахи. К 1921 г., при настоятеле архимандрите Венедикте (Чеботареве), было 20 священнослужителей, 10 монахов, 4 послушника. Начиная с 1924 г. монастырские храмы постепенно закрываются: Димитровский, Пантелеймоновский и Благовещенский – 20 мая 1926 г., Никольский храм – 9 июля 1926 г.; 6 октября 1927 г. часовня, построенная на месте захоронения воинов, погибших в Инкерманском сражении, была передана детскому саду, а 10 февраля 1927 г. упразднена как культовое здание; 12 июля 1928 г. закрыт храм иконы “Всех скорбящих радость”, 3 февраля 1930 г. – Троицкая домовая церковь; 15 декабря 1931 г. прекратили существование древние пещерные храмы (Климентовский, Мартиновский, Андреевский). Последними насельниками киновии были: настоятель архимандрит Венедикт (Чеботарев), о. Прокопий (Качан) и два 85-летних старца: о. Герман (Андреевский) и о. Митрофан (Бороздин); 8 марта 1932 г. монастырское имущество было передано Севастопольскому музейному объединению; в этом же году в пещерной церкви свт. Мартина была устроена музейная выставка, но просуществовала она недолго: в 1936 г. ее пришлось закрыть, так как экспонаты стали портиться от сырости.

И вот в 1991 г. начинается возрождение Свято-Климентовского монастыря, сюда вновь возвращаются иноки. Возрождению монастырь во многом обязан архимандриту Августину (в миру Александру Половецкому), уроженцу Севастополя. Его стараниями в древнем храме перед расписанным им самим иконостасом затеплились лампады.

В монастырском дворике у подножия скалы погребены трагически погибшие 13 сентября 1996 г. архимандрит Августин и иеромонах Агапит.

Ныне действующими являются древние пещерные храмы: Климентовский, Мартиновский и Андреевский.

%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE.jpg)