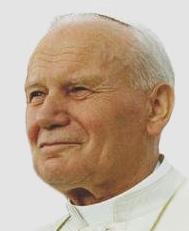

Кароль Войтыла, родился в 1920 г. в местечке Вадовицы близ Кракова (Польша) в семье железнодорожника. Рано потерял родителей. В годы немецкой оккупации был рабочим, шахтером, играл в любительском театре. В 1946 г. стал священником, а в 1958 г. возведен в епископы, в 1964 г. назначен архиепископом Краковским, в 1967г. получил из рук Павла VI кардинальскую шапку. Был участником Второго Ватиканского собора. Говорит на нескольких языках, в том числе по-русски. 16 октября 1978г. избран папой, принял имя Иоанна Павла II.

Кароль Войтыла, родился в 1920 г. в местечке Вадовицы близ Кракова (Польша) в семье железнодорожника. Рано потерял родителей. В годы немецкой оккупации был рабочим, шахтером, играл в любительском театре. В 1946 г. стал священником, а в 1958 г. возведен в епископы, в 1964 г. назначен архиепископом Краковским, в 1967г. получил из рук Павла VI кардинальскую шапку. Был участником Второго Ватиканского собора. Говорит на нескольких языках, в том числе по-русски. 16 октября 1978г. избран папой, принял имя Иоанна Павла II.

И снова конклав…

Смерть “улыбающегося понтифика” вернула церковь к тому нелегкому состоянию, в котором она оказалась после смерти Павла VI. 33-дневный понтификат Лучани еще больше обострил характерные для современной католической церкви противоречия.

Газета “Монд” писала перед конклавом, что папа римский пребывает слишком далеко и слишком изолированно от повседневной действительности. Он вращается в искусственной атмосфере, в микроклимате государства “не от мира сего”, в котором отсутствует народ, никто никогда не женится и не рождается, где трудятся над досье, за исключением садовников, с которыми любил поболтать Иоанн XXIII. Какой уравновешенностью должен обладать папа, чтобы оставаться человечным в этом замшелом театре, в этом бумажном мирке! Le Monde, 14.10.1979.

Кто же несет ответственность за такие порядки в папском государстве? Зарубежные кардиналы на этот счет не испытывали сомнений: итальянские иерархи, для которых папство являлось на протяжении столетий источником почестей, славы (часто сомнительной!) и баснословных доходов.

Об атмосфере, царившей на этот раз на конклаве, американский священник Эндрю М. Гриюги пишет:

“Кардиналы испытывали огромный пессимизм, вызванный, возможно, тяжестями перелета, возможно, трагической смертью Иоанна Павла или раздражением по поводу обвинений в его насильственной смерти, а также отравляющей атмосферой римской курии. Куриальные чиновники всюду видят угрозу атеизма, агностицизма, коммунизма, они считают, что церковь ждут сплошные несчастья”.

Следует ли удивляться, что на этот раз прибывшие на конклав зарубежные кардиналы более решительно высказывались не только за избрание папы-неитальянца, но и за то, чтобы впредь в избрании главы католической церкви участвовали представители национальных епископатов, а сам папа был лишен монарших прерогатив и управлял церковью при содействии Синода. В свою очередь кардиналы Сири, Бенелли и их сторонники высказывались за избрание куриального кардинала, обладающего необходимым опытом работы в церковном аппарате и в международных делах, отсутствие которого якобы сделало для Лучани папскую должность непосильным бременем.

По единодушному мнению кардиналов, конклав предстоял долгий и трудный. Он действительно оказался очень трудным, хотя и не слишком долгим (он продолжался 72 часа). Потребовалось семь туров голосований, чтобы из пресловутой трубы над Сикстинской капеллой повалил белый дым — сигнал об избрании нового понтифика. Им оказался 58-летний польский кардинал, архиепископ Краковский Кароль Войтыла (во время конклава, сообщали газеты, он читал “марксистский философский журнал”), принявший имя Иоанн Павел II.

Избрание Войтылы явилось для всех еще большей неожиданностью, чем избрание его предшественника Лучани. До конклава имя нового папы не фигурировало ни в одном из прогнозов, ни один компьютер не назвал его среди “папабилей”.

С избранием Войтылы впервые с 1523 г. папой стал иностранец. Возраст нового понтифика — для папы почти что юношеский — тоже был необычным явлением для Ватикана. Обращало на себя внимание и то обстоятельство, что новый глава католической церкви являлся гражданином социалистической Польши.

Чем же объяснить такой неожиданный выбор конклава? Однозначного ответа на этот вопрос, по-видимому, нет. У каждого кардинала были свои причины голосовать за Войтылу. Одни голосовали за него в пику итальянским кардиналам. Другие видели в нем традиционалиста, который удержит церковь от “сползания” влево. Третьи считали, что возведение польского кардинала на папский престол было лучшим опровержением пачеллианской легенды о “церкви молчания” в странах социализма. Эту легенду опровергает сам жизненный путь нового папы.

Войтыла родился в 1920 г. в небольшом городке Вадовицы в Краковском воеводстве. Его отец служил офицером в австро-венгерской армии, а после образования буржуазной польской республики работал железнодорожником в Вадовицах. Кароль Войтыла закончил гимназию. Во время немецко-фашистской оккупации трудился рабочим, шахтером, был режиссером и актером полулегального Рапсодийного театра, вступил в подпольную католическую семинарию. В 1946 г. стал священником, затем учился в Риме, во Франции и Бельгии. Одно время преподавал теологию в семинарии в Кракове и в католическом университете в Люблине. В 1958 г. 38-летний Войтыла стал епископом, в 1964 г. – архиепископом Кракова. В 1967 г. Павел VI возвел его в кардинальское достоинство. Кароль Войтыла был вице-председателем национальной конференции польских епископов, принимал участие во всех сессиях Второго Ватиканского собора, являлся членом постоянного секретариата Синода, состоящего из 12 человек.

До своего избрания на папский престол Войтыла побывал в ФРГ, Австралии, США. В 1976 г. он читал лекции по теологии в Гарвардском университете. Неоднократно встречался со Збигневом Бжезинским, советником по вопросам национальной безопасности президента Картера. З.Бжезинский присутствовал на церемонии интронизации Войтылы в Риме. В молодости Войтыла писал стихи и печатал их под псевдонимами Анджей Явень и Станислав Анджей Груда. Ходят слухи, что в годы оккупации будущий папа был якобы помолвлен, но его невеста погибла в концлагере.

В Польше Войтыла проявлял большой интерес к вопросам этики, морали, секса и их отношения к религии. В его трудах на эти темы отражаются традиционные взгляды церкви: он рассматривает проблемы нравственности в отрыве от общественных отношений – как “вечные”, неизменные категории.

В политическом плане Войтыла является продуктом специфических польских условий. Известно, что в народной Польше роль церкви была далеко не однозначной. С одной стороны, церковь вынуждена была согласиться с отделением от государства, признать внешний и внутренний курс народной власти, с другой — она всегда старалась сохранить и расширить свое не только религиозное, но и политическое влияние на массы, настойчиво требуя предоставления ей все больших прав и привилегий. Претендуя на роль защитника прав человека, ревнителя гуманизма и поборника национальной культуры, церковное руководство противопоставляло себя народной власти, хотя и избегало “перегибать палку”, обострять отношения с государством, доводить их до конфликтных ситуаций. Такая позиция церкви привлекала к ней симпатии различных антисоциалистических элементов. Проявляли к ее деятельности повышенный интерес и пропагандистские службы в США.

Следует ли удивляться в свете сказанного, что избрание польского прелата на папский престол породило на Западе всякого рода спекуляции и надежды заиметь в его лице союзника в борьбе с коммунизмом.

Подобного рода спекуляциями западные пропагандисты пытались скрыть то обстоятельство, что избрание Войтылы отражало глубокий кризис, охвативший в последние годы католическую церковь, что оно явилось результатом решительного поражения правой группировки итальянских кардиналов, в руках которой находился до недавнего времени куриальный аппарат.

И все же, несмотря на различные толкования и прогнозы, мировая общественность в целом благожелательно встретила возведение польского кардинала Войтылы на папский престол.

Битва в Пуэбле

Еще не так давно папы римские не ездили далее своей летней резиденции Кастель Гандольфо. Первым папой, отважившимся на поездку за границу, да к тому же самолетом, был Павел VI. Он побывал с краткими визитами во многих странах. Свою первую заграничную поездку Павел VI совершил пять лет спустя после своего избрания на папский престол, новый же глава католической церкви папа Войтыла уже в первый год своего понтификата начал путешествовать по белу свету и успел посетить Доминиканскую Республику, Мексику, Польшу, Ирландию, США и Турцию. Эти его странствия вызвали многочисленные комментарии мировой печати.

Свой первый зарубежный выезд папа совершил в Мексику, где еще при жизни Павла VI планировалось провести III конференцию латиноамериканского епископата (СЕЛАМ). Сперва ее отложили из-за смерти папы Монтини, а потом из-за кончины папы Лучани перенесли на начало февраля 1979 г. Иоанн Павел II сообщил, что он лично посетит это мероприятие. Его заявление в силу ряда причин обратило на себя всеобщее внимание.

Дело в том, что Латинская Америка, где проживает в настоящее время около 40% всех католиков, является одним из самых тревожных и взрывоопасных регионов в мире. Особенно обострилось положение здесь в последнее десятилетие. В ряде стран установились ультрареакционные диктаторские режимы, выдающие себя за защитников христианских идеалов от коммунистической угрозы. Эти режимы удерживаются у власти только благодаря поддержке определенных кругов США и безудержному террору. Они применяют изощренные пытки против демократов, на их совести тысячи замученных, убитых и “исчезнувших” патриотов. Таким образом они пытаются сохранить незыблемым социальный порядок, при котором массы трудящихся города и деревни живут в нищете и бесправии.

В прошлом католическая церковь в Латинской Америке выступала как оплот олигархии, защищая существующий порядок и осуждая любое стремление к социальным переменам. Это нанесло ей большой вред. Церковь повсеместно стала терять свои позиции, от нее стали отходить верующие. Второй Ватиканский собор внес существенные поправки в эту пагубную для церкви ориентацию, призвал духовенство способствовать укреплению мира во всем мире, социальному прогрессу, развитию народов. Новый, обновленческий курс церкви нашел свое выражение в двух энцикликах — “Мир на земле” папы Иоанна XXIII и “Развитие народов” папы Павла VI. В Латинской Америке соборная ориентация церкви была воплощена в решениях II конференции латиноамериканского епископата в Медельине в 1968 г., на открытии которой присутствовал папа Павел VI.

Разумеется, такой поворот в ориентации церкви устраивал далеко не всех ее деятелей. Как в Европе, так и в Латинской Америке церковь разделилась на два противоборствующих лагеря: обновленцев и интегристов. Радикальных обновленцев в Латинской Америке называют также сторонниками “мятежной церкви” или “теологии освобождения”. Под последним термином подразумевается обоснование богословскими аргументами, ссылками на священное писание, папские энциклики и другие церковные документы необходимости борьбы за социальные преобразования.

После Медельинской конференции СЕЛАМ возросло участие церковнослужителей в общедемократическом освободительном движении. Так, например, в Чили католическая иерархия, за немногими исключениями, решительно осуждает злодеяния пиночетовского режима, оказывает помощь его жертвам. В Никарагуа церковь сочувственно относилась к борьбе народа за свержение одиозного режима Сомосы. Венесуэльское правительство направило папе Иоанну Павлу И подробную информацию о положении в Никарагуа с призывом выступить в Пуэбле в защиту ее народа. В Бразилии, крупнейшей латиноамериканской и католической стране, многие служители церкви активно выступают за демократизацию общественной жизни, за амнистию политзаключенным, за осуществление коренных социальных преобразований. Подобные явления происходят и в других странах этого континента.

Отход многих церковных деятелей и католических активистов от традиционных позиций, их участие в борьбе народов за свое освобождение были встречены реакционными кругами Латинской Америки со скрежетом зубовным. На прогрессивных священников обрушились не только потоки площадной брани и низкопробной клеветы, но и прямой террор. Их стали бросать в тюрьмы, подвергать пыткам, убивать, высылать за пределы родины. Многие представители обновленческого крыла духовенства, такие, как чилийский кардинал Рауль Сильва Энрикес, бразильский архиепископ Элдер Камара, мексиканский епископ Мендес Арсео и другие, стали жертвами покушений, угроз и шельмования со стороны власть предержащих. Хотя все это является вопиющим нарушением прав человека, в данном случае рьяные “защитники” этих прав, которыми так изобилует теперь Запад, обходят гробовым молчанием факты расправ Пиночета и подобных ему тиранов над служителями церкви.

Деятельность “мятежных священников” встречается в штыки и церковными интегристами. Последних поддерживают христианские демократы из ФРГ, пересылающие ежегодно своим сторонникам в Латинской Америке 40 млн. долларов через церковную организацию “Адвениат”. В этой связи заслуживает внимания меморандум, составленный в ноябре 1977г. группой из ста западногерманских католических богословов, в котором признавалось, что католическая церковь в Федеративной Республике Германии проводит враждебную кампанию против сторонников “теологии освобождения” и связанных с нею движений.

Конференция СЕЛАМ привлекала к себе всеобщее внимание в первую очередь тем, что она была призвана ответить на острейшие политические вопросы, волнующие сегодня католиков этого региона. Президент СЕЛАМ бразильский кардинал Алоизиус Лоршейдер сформулировал эти вопросы так: “Как быть и продолжать оставаться христианином, находясь среди миллионов эксплуатируемых и отверженных людей, как решить проблему крайней нищеты миллионов христиан, живущих на христианском континенте?” Resales J. Sobre la Conferencia Episcopal de Puebla. Buenos Aires, 1979, p. 4.

От ответов на эти вопросы зависело в известной степени будущее католической церкви в целом.

Интерес к III конференции СЕЛАМ объяснялся и тем, что она должна была состояться в Мексике, стране, история которой изобилует эпизодами острейшей борьбы церкви с государством, принимавшей часто характер затяжных войн.

Но Мексика известна также и тем, что многие ее церковники осуждали союз церкви с колонизаторами. Именно с таких позиций выступали в начале конкисты монах Бартоломе де Лас Касас, герои борьбы за независимость – священники Идальго и Морелос, священник Мора, требовавший секуляризации церковной собственности, и другие, навлекшие за это на себя гнев и осуждение церковных иерархов.

С 1857 г. Мексика не имеет дипломатических отношений с Ватиканом, с того же года церковь в этой стране отделена от государства. Мексиканская конституция ограничивает деятельность церкви: духовенству не разрешается носить священническое одеяние за пределами культовых помещений; запрещен иезуитский орден и деятельность священников-иностранцев; священники лишены права участвовать в выборах и быть избранными в законодательные органы, обладать недвижимой собственностью, подвизаться на ниве просвещения. В последние десятилетия в связи с отказом церкви от насильственных действий против государства ее отношения с властями потеряли былую остроту, и в настоящее время многие антиклерикальные статьи мексиканского законодательства церковью не соблюдаются.

Мексиканское правительство разрешило папе римскому прибыть в страну и участвовать в открытии конференции СЕЛАМ в Пуэбле, а президент Мексики оказал главе католической церкви вежливый неофициальный прием. Правые же группировки в стране использовали приезд Иоанна Павла II По пути в Мексику Иоанн Павел II сделал краткую остановку в Санто-Доминго, где посетил местный кафедральный собор., как отмечалось в печати, для разжигания злобной антикоммунистической пропаганды. Группа крупных мексиканских предпринимателей обратилась к папе с письмом (текст его распространялся в Пуэбле), в котором содержались грубые выпады против социализма и атеизма как “противоречащих христианской доктрине и правам человека”.

Как писала близкая к правящей партии мексиканская газета “Диа”, прибытие в страну главы католической церкви послужило предлогом для того, чтобы консервативные группировки вывели на улицы свои боевые силы. Вместе с флагами Ватикана они распространяли среди миллионов мексиканцев антикоммунистические и антиправительственные заявления. Присутствие папы оказывало на мексиканские правые силы будоражащий эффект.

Незадолго до открытия конференции в Пуэбле стало известно, что в подготовке основного доклада на тему “Евангелизация сегодня и ее будущее в Латинской Америке” участвовал небезызвестный бельгийский иезуит Вакеманс, подвизавшийся в 60-х годах в Чили и впоследствии разоблаченный как агент ЦРУ Peoples World, 27.01.1979.. Обновленцев возмутил этот факт, как и интегристское содержание самого доклада и по их настоянию он был в значительной степени переработан.

Наиболее активные из обновленцев заявили, что они проведут параллельно в Пуэбле свою собственную конференцию. Среди многочисленных обращений и посланий в адрес конференции различных церковных и светских католических организаций с призывом более активно выступать против реакционных режимов, за социальные преобразования особенно выделялась декларация влиятельной Латиноамериканской конфедерации монахов и монахинь (КЛАР), объединяющей 170 тыс. клириков. Подписанная президентом КЛАР отцом Луисом Патио, эта декларация требовала, чтобы церковь в соответствии с решениями Второго Ватиканского собора и Медельинской конференции способствовала социальной справедливости и общественному прогрессу всех народов Латинской Америки.

Направил в адрес конференции послание и архиепископ Элдер Камара. Он предупредил участников конференции: суд истории беспощаден, и они будут отвечать перед богом за свои решения. “Тем, кто считает, что Латинская Америка слишком спешит по пути освобождения, напоминаем, — писал архиепископ, — что она ждет его уже свыше четырех с половиной веков…” Элдер Камара потребовал осудить антинародные действия многонациональных компаний, грабящих вместе с другими эксплуататорами народы Латинской Америки В этой связи примечательна характеристика таких компаний генералом иезуитского ордена Аррупе. “Мультинациональные компании, промышленные гиганты и политические группировки власть имущих существуют, – сказал он, – в частности, и потому, что христиане являются их создателями, руководителями и послушными клиентами”. См.: Resales J. Sobre la Confeiencia Episcopal de Puebla, p. 38.. “Не бойтесь, – призывал архиепископ, —дойти до осуждения вредного и ошибочного присутствия ЦРУ в жизни наших народов. Такое осуждение входит в вашу миссию, если стоит под вопросом судьба чад божьих на нашем континенте”. Перед Латинской Америкой, признавал бразильский архиепископ, “церковь в долгу, в некотором смысле мы сами подтверждаем правоту Маркса, предлагая угнетенным опиум” IDOC Internazionale. Roma, N 6-7, Giugno-Luglio, 1978, p. 160..

Послание Камары было более чем обоснованно, если учесть сообщения мексиканской печати, что по указанию президента Картера ЦРУ “усилило проникновение в религиозные и светские католические организации и наблюдение за ними”, опасаясь, как писала газета “Эксельсиор”, превращения Латинской Америки в “католический Иран” Resales J. Sobre la Conferencia Episcopal de Puebla, p. 29.. Архиепископ Куин, глава американской конференции епископата, в свою очередь обвинил США в том, что они “в значительной степени виновны в нищете Латинской Америки” и “опасаются, что церковь разбудит сознание 100 миллионов латиноамериканцев, живущих в условиях чрезвычайной бедности” Ibidem..

Пытались повлиять на конференцию СЕЛАМ в Пуэбле не только прогрессисты, но и ультраправые. Архиепископ Лефевр выразил уверенность, что, посетив Мексику, папа убедится, насколько серьезно там положение церкви. Фашиствующий диктатор Чили Пиночет призвал участников конференции в Пуэбле “отвергнуть марксистские методы”, а в самой Пуэбле перед открытием конференции интегристы устраивали шумные шествия с лозунгами: “Христианизм – да, коммунизм— нет!”, “Да здравствует папа! Смерть теологии освобождения!”, “Мы предпочитаем диктатуру Пиночета социалистической Кубе” Resales J. Sobre la Conferencia Episcopal de Puebla, p. 4; Messagero, 13.02.1979..

Иоанн Павел II за пять дней своего пребывания в Мексике выступал около 30 раз, в том числе перед журналистами по радио и телевидению. Уже в своей первой речи перед клиром в Мехико 27 января 1979 г. папа ясно дал понять, что он осуждает любые отклонения от традиционной линии церкви. “Поддерживайте бедняков, —сказал папа священникам,— но не уступайте социально-политическому радикализму, который со временем оказывается несостоятельным и приводит к результатам, противоположным искомым”. Папа предупредил служителей церкви: “Вы не общественные деятели, не политические лидеры и чиновники светской власти. Я повторяю вам: не питайте иллюзии, что, стараясь решить мирские проблемы, вы служите Евангелию” Le Monde, 30.01.1979..

Программный характер носило его выступление 29 января 1979 г. на открытии конференции СЕЛАМ. В нем папа недвусмысленно призвал отойти от решений предыдущей конференции в Медельине, которые, как он отметил, неправильно или ошибочно истолковывались священниками. Глава католической церкви осудил “теологию освобождения”, заявив, что неверно считать Христа революционером, политиком, бунтарем. Папа отверг “новое прочтение” Библии, в которой сторонники “теологии освобождения” видят революционное содержание. Церковь, заявил далее папа, осуждает социальную несправедливость, но она должна бороться против нее не политическими методами, не сближаясь с той или другой философией или идеологией, а путем морального совершенствования человека, ибо зло заключается не в социополитических структурах капитализма, а в том, что человек лишен ныне своей абсолютной силы — веры. Получается, что корень всех бед и несчастий эксплуатируемых масс — в их возрастающем атеизме! Вместе с тем папа уверял бедняков, что при всей их бедности они не лишены своих маленьких радостей, а отсутствие излишеств и роскоши ставит их якобы выше богачей. Это была старая, хорошо известная трудящимся “песня”.

По свидетельству печати, утешения со стороны главы церкви были встречены двухсоттысячной толпой, слушавшей папу, громкими свистками и негодующими возгласами Принимая в сентябре 1979 г. в Ватикане руководство колумбийского епископата, Иоанн Павел II вновь повторил, что не следует представлять Христа как “политического деятеля, борца против римского господства, замешанного в классовую борьбу” (Tiempo, 26.01.1979)..

Вызвало недоумение и обращение папы к Гваделупской божьей матери, покровительнице Мексики, с просьбой “охранить нации и народы всего континента от войн, ненависти и подрывных действий” El Espectador, 29.01.1979.. Что папа имел здесь в виду? Заметим, что Пиночет и ему подобные палачи народов континента, стремясь оправдать свои преступления, также ссылаются на необходимость подавлять подрывные элементы и сеятелей ненависти. Совпадение весьма знаменательное, если не сказать больше.

Так, новый папа выступил в Пуэбле с традиционной для католической церкви платформой. При этом он красноречиво умолчал о наличии фашистских диктатур в Латинской Америке, о сотнях священников и католических деятелях, замученных или подвергнутых пыткам в застенках Пиночета, Сомосы и им подобных тиранов, о роли США в закабалении народов Латинской Америки.

Следует ли удивляться, что такая позиция папы была весьма прохладно встречена многими видными католическими деятелями Латинской Америки, тем более что призыв оставить политику довольно странно звучал в устах главы церкви, отличающегося прямо-таки болезненной приверженностью к политической деятельности. А разве осуждение папой “теологии освобождения” не является политическим актом, направленность которого вполне однозначна?

Это и другие сомнения по поводу такой позиции папы были высказаны латиноамериканскими прелатами-обновленцами. Участник конференции в Пуэбле епископ Сан-Сальвадора Оскар Арнульфо Ромеро сказал: “Теология освобождения обоснованна, борьба классов вовсе не выдумка священников (обновленцев), но продукт системы, возникшей в результате противоречия между разными социальными группировками”. С ним согласился эквадорский епископ Рио Бамбы Леонидас Проаньо, который добавил: “Необходимо трудиться, чтобы изменить структуру латиноамериканского общества, в котором более ста миллионов человек живут в условиях крайней нищеты”. Кардинал Алоизиус Лоршейдер призвал церковь “найти соответствующие средства, чтобы не допустить существования тираний в Латинской Америке”. Мексиканский епископ Куэрнаваки Мендес Арсео прямо заявил, что церковь не должна возвращаться на позиции, предшествовавшие конференции в Медельине.

В западноевропейской, в частности итальянской, печати выступление папы в Пуэбле также получило негативную оценку. В комментарии газеты “Унита”, озаглавленном “Явная предвзятость и нотки интегризма в речи папы Войтылы в Пуэбле”, отмечалось, что эта речь “характеризовалась жесткой предвзятостью по отношению к прогрессивным тенденциям и новаторским течениям, наблюдающимся в католической церкви”.

Речь папы, говорится там же, не содержала никакого анализа структур и никакой критической оценки военных диктатур и философии так называемой “национальной безопасности”, на которую ссылаются авторитарные правительства, для того чтобы оправдать свою антикоммунистическую, антидемократическую репрессивную и дискриминационную политику в экономической, социальной и политической областях. Она ограничилась призывом, выдержанным в морализаторском тоне.

Влиятельная итальянская буржуазная газета “Джорно” отмечала, что “программа папы Войтылы является шагом назад ло сравнению с позицией, которую занимал Павел VI в последние годы своего пребывания на папском престоле…”.

В свою очередь ультраправая газета “Джорнале” в статье под заголовком “Папа придерживает штурмующих епископов” выражала удовлетворение в связи с тем, что Иоанн Павел II”осудил новые теории, направленные на искажение евангельского учения”.

Ввиду негативных откликов на его речь в Пуэбле Иоанн Павел II был вынужден в срочном порядке вносить изменения в подготовленные тексты его последующих выступлений в Мексике и более решительно высказываться в поддержку требований о незамедлительности социальных преобразований. Так, выступая 1 февраля 1979 г. перед рабочими города Монтеррей, папа уже говорил о необходимости “смелых обновлений и изменений в целях преодоления серьезных несправедливостей, унаследованных от прошлого” Los discursos del Papa Juan Pablo II. Documcntos do Puebla. – Estudios Ccntroamericanos. Marzo. 1979, p. 184.. Но тут же пояснил, что эти перемены должны противостоять “призыву к преобразованию человечества”. Не подразумевал ли папа под этим последним социальную революцию? Такими намеками и оговорками, как правило, сопровождались все его высказывания на тему о социальной справедливости.

По поводу выступлений папы в Мексике “Юманите” писала: “Иоанн Павел II сумел приспособиться к разным аудиториям, не стесняясь проявлять свои эмоции перед очевидными фактами нищеты, хотя всегда избегал затрагивать жгучий вопрос о причинах нищеты. Отказывая священникам и епископам в праве вмешиваться в политику, сам папа широко пользуется этим правом”.

Та же газета писала по поводу высказываний папы о правах человека: “Широкая пропагандистская кампания пытается представить бывшего архиепископа Кракова как “папу — поборника прав человека”, который решился защищать их перед тоталитарным государством. Однако в отношении диктаторов Латинской Америки Кароль Войтыла был чрезвычайно сдержан в своих высказываниях. Его концепция прав человека более чем избирательна ” L’Humanite, 5.02.1979.. О “двойной бухгалтерии” папы в Мексике писала также “Монд” Le Monde, 2.02.1979..

Как уже говорилось, высказывания папы Войтылы в Мексике встретили решительную оппозицию в среде латиноамериканских священников, что вынудило конференцию СЕЛАМ принять декларацию, учитывавшую многие требования прогрессивного крыла духовенства. Одобренный единодушно (при одном воздержавшемся) документ под названием “Евангелизация Латинской Америки в настоящем и будущем” призывает священников объединить свои усилия с другими культами и “людьми доброй воли” в борьбе против нищеты и за создание более справедливого и братского мира. Этот документ осуждает репрессивные военные режимы в Латинской Америке, совершающие преступления под предлогом защиты “западной цивилизации” и христианских ценностей, разоблачает пытки, похищения людей, убийства и прочие злодеяния, практикуемые этими реакционными режимами. В принятом конференцией СЕЛАМ в Пуэбле документе церковь признает, что “она не может… бездействовать в условиях меняющегося мира”, когда “народ страдает и требует справедливости, свободы, уважения основных прав человека”. Недостаточно, говорится в документе, обнажать зло, необходимо вскрывать его “глубинные корни”. Долг верующих -“содействовать созданию более справедливого, более свободного и более мирного общества”.

Однако в части, касающейся способов решения стоящих перед верующими проблем, документ весьма расплывчат и противоречив. Освобождение необходимо, говорится в нем, но нельзя прибегать “к насилию и ссылаться на диалектику классовой борьбы”; структуры менять нужно, но “изнутри”, “путем евангелизации богатых”. Документ осуждает многие репрессивные режимы, но ни один из них конкретно не упоминается, хотя и признается, что “боязнь марксизма мешает многим осудить угнетательскую сущность либерального капитализма”. Документ отвергает обе социальные системы – капитализм и социализм, ставит между ними знак равенства, утверждая, что латиноамериканская церковь должна придерживаться “третьего пути”, предложить миру “нечто новое”; он призывает верующих откликнуться на нужды обездоленных и отверженных, но осуждает “новый и вызывающий беспокойство феномен участия широких кругов священнослужителей в борьбе народа за удовлетворение своих требований” и их стремление к “социальному анализу с сильным политическим акцентом”.

Таким образом, конференция приняла относительно компромиссный документ. Он в известной мере учитывает насущные требования масс и в то же время отражает идеи центристов и консерваторов, ограничивающие его действенность. Поэтому долгая битва между различными католическими течениями (“между церковью, знающей вкус народной похлебки, и церковью, смотрящей на нее издали”, как образно заметил епископ Проаньо) будет продолжаться и после Пуэблы. Каждое из них будет по-своему истолковывать принятый документ Проблемы мира и социализма, 1979, №12, с. 73-74..

Такой итог “битвы в Пуэбле” (так окрестила западная печать конференцию СЕЛАМ) закономерен. Как заявил журналистам директор социального департамента СЕЛАМ монсиньор Дуарте, “если церковь сегодня не займет ясную и мужественную позицию по вопросам социальной справедливости и человеческим правам, она потеряет доверие (верующих)”.

Папа был вынужден согласиться с этими решениями конференции СЕЛАМ в Пуэбле. На обратном пути в Рим он направил с борта самолета дружественное послание Фиделю Кастро с пожеланиями успехов и процветания кубинскому народу.

Подводя итоги конференции СЕЛАМ в Пуэбле, прогрессивный публицист Хуан Росалес пишет: “В лоне церкви, в широком народном христианском движении бурлят огромные силы, ищущие свой путь. Процесс их радикализации отличается небывалой глубиной. Но он неоднороден, зачастую протекает в отрыве от борьбы рабочего класса, призванного выполнять объединительную и руководящую миссию в массовом движении, не испытывает влияния его революционных идей. Не будучи связанным с массовым движением, этот процесс может свестись к безобидному протесту, утопическому реформизму или к ультралевацкому ослеплению. Реакция хотела бы вбить клин между рабочим классом и его союзниками. Коммунисты же, наоборот, пытаются привлечь сторонников пролетариата к совместной борьбе за демократические и антиимпериалистические перемены.

Ведя дискуссию с католиками, коммунисты выдвигают на первый план общие цели трудящихся масс, и прежде всего те, осуществление которых содействует совместному строительству жизни без страха перед будущим, без нищеты, без невежества, без национального порабощения и без эксплуатации человека человеком” Проблемы мира и социализма, 1979, № 12, с. 74..

Возвращение на “круги своя”

Вскоре после возвращения из Мексики папа совершил еще одну поездку, на этот раз к себе на родину —в социалистическую Польшу. Об этом визите в печати заговорили сразу же после избрания Войтылы на папский престол. Пропагандистские службы Запада, понимая, что сам этот факт подрывает муссировавшуюся десятилетиями легенду о “преследовании” религии в социалистических странах, распространяли всякого рода панические слухи о якобы неминуемых столкновениях между руководством народной Польши и новым понтификом. Эти службы утверждали, что польские власти не допустят визита нового папы в Польшу. Некоторые церковные деятели, как, например, кардинал Кёниг, говорили, что поездка папы в Польшу вызовет “психологическое землетрясение” во всей Восточной Европе.

Когда же народная Польша пригласила нового папу прибыть на родину в удобное для него время, те же пропагандистские службы стали наводить тень на плетень по поводу того, что предполагаемый визит папы совпадал с 900-й годовщиной гибели краковского епископа Станислава, казненного по приказу короля Болеслава Храброго. Церковь превратила Станислава в великого мученика, пример стойкости и мужества. Пример неудачный, ибо епископ Станислав участвовал в заговоре феодалов, целью которого было расчленить Польское государство на отдельные земли, за что он и поплатился жизнью. По-видимому, кое-кто на Западе мечтал превратить папу Войтылу во второго Станислава.

В атмосфере таких слухов, распространяемых пропагандистскими органами Запада, начал Иоанн Павел II свой визит в Польшу в июне 1979 г.

Папа Войтыла посетил Варшаву, Краков и еще пять городов, а также бывший лагерь смерти Освенцим, где гитлеровцы замучили в годы войны 4 млн. узников разных национальностей. Повсеместно папа служил молебны, выступал. При этом не произошло ничего такого, за что могла бы ухватиться враждебная социализму пропаганда. Девятидневный визит папы в социалистическую Польшу прошел организованно, спокойно.

При чтении некоторых комментариев западной прессы на визит Иоанна Павла II в ПНР, писал польский двухнедельник “Политика”, создавалось впечатление, что их авторы были бы удовлетворены только в том случае, если бы в Польше началась религиозная война. “Во время пребывания в нашей стране Иоанна Павла II, – отмечала “Политика”, – Польша трудилась как обычно. Покидая места, где происходили молебны, люди возвращались к своему привычному труду. Они создают материальные и духовные ценности, которыми пользуются и благодаря которым народная социалистическая Польша укрепляет свои позиции среди народов мира… В оценке вклада каждого поляка в развитие нашей страны решающим является не то, во что он верит, а его патриотизм и участие в реализации социально-экономической программы. Это единственный разумный и отвечающий интересам народа и социализма критерий оценки гражданина народной Польши” Polityka, N25, 23.06.1979..

В день прибытия нового главы католической церкви в Варшаву состоялась его встреча с руководством ПНР. Папа поблагодарил польские власти за предоставленную ему возможность посетить родину и выразил радость по поводу любого блага, которым пользуются его соотечественники, — “блага, независимо от его происхождения и предпосылок”. Он пожелал Польше больших достижений во всех областях. Подчеркнув свою приверженность ко всеобщему миру, Иоанн Павел II выразил уважение к усилиям польских руководителей, направленным на обеспечение общего блага соотечественников, а также подлинных интересов Польши в международной жизни.

Выступая в бывшем фашистском лагере смерти Освенциме, глава католической церкви сказал, что он не мог не посетить это место. “Я пришел сюда, — сказал он, — чтобы преклонить колени перед могилами, в большинстве своем безымянными, перед могилой Неизвестного солдата. Я встаю на колени перед мемориальными досками с памятными надписями на разных языках”.

Указав на мемориальную плиту с надписью на русском языке, папа отметил, что мимо нее нельзя пройти равнодушно, ибо все знают, какую роль сыграл русский народ “в последней, самой страшной войне за освобождение людей”. Освенцим, отметил он,— это свидетельство войны, несущей с собой ненависть, уничтожение, зверства. За войну, заявил Иоанн Павел II, отвечают не только те, кто ее развязывает, но и те, кто ничего не предпринимает, чтобы ее предотвратить. “Пусть никогда больше не будет войны! – заключил он. – Мир, только мир, должен руководить судьбами народов и всего человечества”.

Комментируя эти высказывания папы, центральный орган ПОРП – “Трибуна люду” отмечала, что во время визита Иоанн Павел II неоднократно подчеркивал, что ему особенно близки идеи мира, сосуществования и сотрудничества между народами и различными политическими системами.

“Социалистическая Польша, – писала “Трибуна люду”, – вместе с СССР, другими странами социалистического содружества… относится к государствам, вносящим самый активный вклад в борьбу за мир. С тем большим удовлетворением мы воспринимаем тот факт, что Иоанн Павел II полностью подтвердил желание последовательно “продолжать мирную политику своих предшественников в Ватикане”.

* * *

На протяжении многих лет западная пропаганда распространяла легенду о преследовании религии в странах социализма, легенду о “церкви молчания”. Сколько злобных, нелепых, фантастических измышлений на эту тему было опубликовано в буржуазной прессе и “респектабельных” публикациях. Церковь в народной Польше тоже объявлялась преследуемой, гонимой, унижаемой и оскорбляемой. В последнее время эта клеветническая кампания ведется под предлогом мнимого нарушения прав человека в социалистических странах.

Между тем известно, что Конституция ПНР (как и конституции других социалистических стран) узаконила равноправие граждан независимо от их происхождения, образования, профессии, национальной и расовой принадлежности, религиозных убеждений и места в обществе. И это равноправие гарантируется всей государственной политикой. Нарушение конституционных прав граждан, в том числе и свободы совести, запрещено и сурово карается. Церковь в Польше отделена от государства, и всем религиозным объединениям гарантирована свобода выполнения религиозных функций (ст. 82).

Разумеется, кое-кто на Западе хотел бы обострения отношений между церковью и государством в Польше, хотел бы и стремится вовлечь религиозные силы в свою грязную политическую игру против социализма.

Путешествие в империю доллара

Не успели улечься волны комментариев на поездку папы в Польшу, как западная пресса переключилась на новую тему — намечавшийся в конце сентября — начале октября 1979 г. его визит в Ирландию и США.

Новый визит представлялся весьма острым с политической точки зрения. Ирландский вопрос, положение в Ольстере, уже много лет волнует мировое общественное мнение. Применяемая Англией в Северной Ирландии система колониального угнетения обострила до предела взаимоотношения между местным населением и оккупационными войсками. Известно, что так называемый Европейский суд в Страсбурге признал виновными английские власти в Ольстере в применении пыток к ирландским поборникам независимости. За несколько дней до отъезда папы в Ирландию ирландскими националистами был убит лорд Маунтбаттен, дядя английской королевы. Этот террористический акт был использован британскими властями для новой волны репрессий в Ольстере. Естественно, что в создавшейся обстановке прибытие папы в Ирландию превращалось в политическое событие крупного плана.

Не меньший интерес вызвала и поездка главы католической церкви в Соединенные Штаты. Крупнейшая капиталистическая держава — США в последние десятилетия были замешаны во многих военных конфликтах. США командуют в НАТО, вмешиваются во внутренние дела других стран, проводят различные клеветнические кампании против стран социализма. Не успел президент США поставить подпись под соглашением ОСВ-2, как американское правительство стало навязывать своим западным союзникам новые виды атомного оружия, что угрожает очередным витком гонки вооружений. Сложны внутренние проблемы современных Соединенных Штатов. Экономический спад, рост инфляции, дороговизны, безработицы, потребления наркотиков и преступности, энергетический кризис. Все с понятным любопытством ждали, как откликнется новый папа на жгучие проблемы североамериканской действительности. Многих волновал вопрос, отважится ли папа затронуть теневые стороны американского “образа жизни”, разоблачит ли традиционное лицемерие государственных деятелей США, прикрывающих агрессивные акты и подрывные действия США против некоторых стран, преследования инакомыслящих, расовую дискриминацию и прочие неблаговидные дела демагогическими пассажами о правах человека, о свободе, демократии, вере в бога.

К тому же известно, что в последние годы в делах ватиканских непрерывно растет участие католической церкви США. Американская церковь считается самой богатой и могущественной из всех национальных церквей католического мира. Она ворочает капиталами, объем которых превосходит оборот таких монополий-гигантов, как “Дженерал Моторс” и “Интернейшнл Телефон энд Телеграф компани”. В США насчитывается около 50 млн. католиков, что составляет 40% верующих. Церковная организация — одна из самых разветвленных и многочисленных в мире: 12 кардиналов, 345 епископов и архиепископов, 56 тыс. священников, 30 тыс. монахов, 143 тыс. монахинь, 10 585 школ (4 млн. учеников), 262 университета и колледжа, в которых обучаются 500 тыс. студентов, 107 семинарий и 22 тыс. семинаристов L’Unita, 22.09.1979; Paese Sera, 28.09.1979; El Pais, 2.10.1979.. Вот то войско, которым располагает католическая церковь в США.

На протяжении многих десятилетий американская общественность считала католическую церковь олицетворением косности, ультраконсерватизма, отсталости. Пытаясь пробить себе дорогу “наверх”, церковь в конце XIX в. стала открещиваться от одиозного “папизма”, клясться в любви к техническому и научному прогрессу, к американской демократии. Эта модернистская ересь “американизма” была осуждена папами. Постепенно, однако, руководству католической церкви в США, безоговорочно поддерживавшему существующий капиталистический порядок, удалось заручиться благосклонностью и доверием деловых и политических кругов до такой степени, что в 1961 г. победу на президентских выборах смог одержать кандидат-католик Джон Кеннеди.

В Ватикане держатся за американскую церковь и одновременно смотрят на ее действия с недоверием и подозрением. С догматической точки зрения американские церковники всегда вели себя экстравагантно, позволяя вольности, немыслимые в католических странах. В последние годы в США растет число католиков, критикующих теневые стороны американской действительности, осуждающих расизм и расовую дискриминацию, требующих разоружения и прекращения вмешательства США во внутреннюю жизнь развивающихся стран.

Но Ватикан тревожит не только появление среди американского духовенства воинствующих групп контестаторов. Курия возмущается и тем, что такие щекотливые для церкви вопросы, как развод, аборт, употребление современных противозачаточных средств, брак священников и уравнение монахинь в правах со священниками вплоть до назначения их на высшие церковные должности, не только подвергаются в США широкому обсуждению, но при этом не учитывается официальная точка зрения Ватикана на данные проблемы. А дело объясняется довольно просто: американские священники выступают с таких позиций, потому что боятся растерять паству. По свидетельству руководителя американских иезуитов Винсента О’Кифи, 69% католиков в США выступают за развод и повторный церковный брак, а 73% — за употребление противозачаточных средств.

Но вернемся к поездкам Иоанна Павла II.

Папа, как уже было сказано, начал на этот раз с посещения Ирландии. В правительственных кругах Лондона это вызвало тревогу. Там опасались, что папа может открыто поддержать ирландцев, осудить террор британских властей в Ольстере и потребовать удаления из этого района британских карателей. В Дублине же боялись покушения на папу со стороны протестантских экстремистов. В связи с этим были приняты экстраординарные меры по его охране. 7 тыс. полицейских, 6500 солдат и 14 тыс. волонтеров оберегали его особу во время этого визита. Ирландские власти предупредили, что любой самолет, который появится над местом, где находится папа, будет сбит. Газеты отмечали, что главу католической церкви сопровождали 2 тыс. журналистов.

Ирландия — католическая страна, и первый в истории визит папы римского вызвал среди ирландцев немалый интерес. В течение трех дней, которые провел Иоанн Павел II в Ирландии, он выступал шесть раз на различных церемониях на открытом воздухе.

Лейтмотивом его выступлений была проповедь против насилия, сопровождавшаяся обильными цитатами и ссылками на труды отцов церкви и энциклики римских пап. Войтыла уклонился от глубокого анализа причин, порождающих насилие в Ирландии, не осудил он и зверства английских оккупационных властей и банд оранжистов в Ольстере. По существу, призыв к прекращению насилия был обращен только к ирландцам, совершающим террористические акты. Подобная односторонняя трактовка ирландского вопроса, естественно, никого не могла удовлетворить. Таким образом, хотя поглазеть на папу римского и приходили в Ирландии десятки тысяч людей, его проповедь никак не повлияла на враждующие стороны, которые остались на своих прежних позициях. Ирландская драма продолжает развиваться по своим собственным законам, независимо от мнения на этот счет папы римского. Визит Кароля Войтылы в Ирландию обошелся местной церкви в 2 млн. фунтов стерлингов Le Monde, 28.09.1979.. Сумма немалая для бедных ирландцев, тем более что результаты визита папы никоим образом не компенсировали этих расходов.

Из Ирландии папа римский в сопровождении той же армии журналистов полетел в Соединенные Штаты. Там он пробыл семь дней, посетил Бостон, Нью-Йорк, Филадельфию, Де Мойниз, Чикаго, Вашингтон, выступил на заседании в ООН.

Визит в США потребовал от папы немалых усилий. В среднем он был занят по 14 часов в день: произнес более 60 речей, совершил 10 перелетов самолетом, 30 раз летал на вертолете. Папа выступил перед англосаксами, поляками, евреями. Говорил на разных языках, даже сказал несколько слов по-еврейски, целовал детишек, давал интервью журналистам, пел песни, шутил, был доступен, контактен. Особенно хорошо он чувствовал себя, выступая на воздухе перед огромными скоплениями любопытных, туристов, верующих. Всю эту неделю лицо папы не сходило с экранов телевизоров, первых полос газет и журналов.

Если судить по внешним признакам, вояж Иоанна Павла II в США был успешным. Отмечалось, что Павел VI, посетивший США в 1965 г., провел в этой стране всего 14 часов, причем ограничился только выступлением на сессии ООН. Он не посетил даже Вашингтон. Президент Джонсон приехал тогда на встречу с папой в Нью-Йорк. Войтыла же был торжественно принят в Белом доме Картером, который, как сообщали газеты, приветствовал папу на польском языке с “джорджианским акцентом”. В одном из скверов Вашингтона папа отслужил молебен.

Несмотря на большой объем проделанной папой во время визита в США работы, в оценке этого визита журналистами проскальзывали нотки скептицизма. Дело в том, что выступления папы не заключали в себе ничего нового по сравнению с тем же Павлом VI. Папа Войтыла ратовал за мир, за уважение к личности человека, осуждал социальные контрасты, призывал ко всеобщей любви, превозносил христианские ценности, много рассуждал о боге, о вере в него, обильно цитировал церковные авторитеты, но старательно избегал говорить о конкретной обстановке и обо всем, что могло бы бросить малейшую тень на политику правящих кругов США. Более того, папа не скрывал своих симпатий к империи доллара. Он неоднократно падал на колени и целовал американскую землю, много раз в своих выступлениях просил бога ниспослать благословение Соединенным Штатам. В одном, однако, папа Войтыла был тверд, непреклонен, категоричен: он осудил развод, использование противозачаточных средств, аборт и всякие попытки уравнять монахинь в правах со священниками.

Такая позиция Иоанна Павла II не вызвала энтузиазма среди американских католиков, в особенности среди духовенства. Монахиня Тереза Кэйи, президент влиятельной церковной организации Конференция католических настоятельниц, публично выразила свое несогласие со взглядом папы на права женщин в церкви. Другие католические деятельницы оценили высказывания главы церкви как нарушение прав женщин. В печати указывалось в связи с этим, что за последние два года число католиков в США, выступающих за допущение женщин к священническому сану, возросло с 37% до 40%.

Журналисты пытались объяснить, почему папа, человек весьма осведомленный, занял в указанных вопросах столь консервативную позицию. По мнению “Нью-Йорк тайме”, это было результатом стремления папы укрепить единство и дисциплину в рядах духовенства, сильно подорванную в последние годы различными центробежными тенденциями. По-видимому, папа считает, что добиться этого можно, только отстаивая старые, проверенные временем догматические установки. Французская “Монд” писала, что выступления папы по половому вопросу создают впечатление, будто в “глазах церкви половая жизнь является чем-то опасным и подозрительным”.

Оценивая в целом визит Иоанна Павла IIв США, “Франкфуртер Альгемейне Цейтунг” высказывала мнение, что только будущее покажет, принесла ли поездка папы в США какую-нибудь пользу церкви. И с этим мнением трудно не согласиться.

Легенда о разорении Ватикана

Из США Иоанн Павел II вернулся в Ватикан явно утомленным. Не задерживаясь в Риме, он на вертолете перебрался в Кастель Гандольфо, где быстро восстановил свои силы. Этому немало способствовало регулярное купание в открытом бассейне, построенном в летней резиденции по его распоряжению.

И вот снова его имя замелькало во всех газетах, в сообщениях радио и телевидения: папа римский созывает в Ватикане консисторию. Со всего света на нее съедутся кардиналы, притом не только “действующие”, то есть не достигшие 80-летнего возраста, но и старцы, перевалившие за этот рубеж и лишенные Павлом VI права голоса на конклаве.

Такого пленарного собрания (именно так официально было названо это заседание) кардинальской коллегии при жизни папы история церкви не знала. С какой же целью оно созывалось? Какие важные вопросы оно было призвано обсудить и решить? На этот счет строились в печати самые разнообразные домыслы, ибо Ватикан молчал, не считая нужным до поры до времени раскрывать свои карты.

4 ноября 1979г. пленарное собрание кардиналов начало свою работу. В нем приняли участие 108 из 130 “пурпуроносцев”, то есть все, кому здоровье позволило приехать в Ватикан. Но и из прибывших на консисторию далеко не все чувствовали себя в хорошей форме. Патриарх Венеции кардинал Че, например, упал в обморок на торжественной мессе в соборе св. Петра, откуда его вынесли на носилках.

Кардинальское собрание происходило при закрытых дверях. Вдруг распространился слух, что кардиналы обсуждают вопрос “Церковь и культура”. Это вызвало недоумение обозревателей. Стоило ли по такому поводу огород городить и со всего света свозить в Рим престарелых князей церкви? Наконец курия официально сообщила, что главный вопрос на консистории касается финансового положения Ватикана. Дело в том, что папа обстоятельно ознакомился с состоянием казны Ватикана и, обнаружив дефицит в 20 млн. 240 тыс. долларов Paese Sera, 16.11.1979., решил доложить обо всем кардиналам и потребовать от них его восполнения.

Печать всполошилась. Как? И Ватикан обанкротился? И у него дефицит? Не может быть, ведь известно, что Ватикан обладает несметными богатствами. По подсчетам английского журнала “Экономист”, стоимость ценных бумаг и прочих капиталов Ватикана составляла в 70-е годы 5,5 млрд. долларов, а по данным американского журнала “Тайм” – от 10 до 15 млрд. долларов.

Финансовая империя Ватикана создавалась на протяжении десятилетий. Большую роль в приумножении его богатств сыграл банкир Бернардино Ногара, исполнявший обязанности министра финансов при папах Пие XI и Пие XII. При Павле VI “финансовым богом” Ватикана стал американский епископ литовского происхождения Пауль Марцинкус по прозвищу “горилла”, тесно связанный с интересами Рокфеллера. До этого традиционными партнерами Ватикана считались банкирские дома Ротшильда и Моргана.

После второй мировой войны финансовая империя Ватикана значительно расширилась. Возросли поступления не только из США, где доходы церкви приравниваются к прибылям крупнейших монополий, но и из ФРГ, где католическая церковь только в 1978г. получила доходов на сумму 750 млн. долларов L’Unita, 23.02.1979.. Возросли и всевозможные инвестиции Ватикана. По данным печати, Ватикан стал акционером крупнейших международных монополий. Только в одной Канаде, по данным знатока ватиканских финансов Ло Белло, Ватикан инвестировал 2 млрд. долларов. Он же приобрел пакет акций известной голливудской фирмы “Парамаунт пикчерс” и крупнейшей итальянской фабрики противозачаточных средств “Серано”, хотя их применение осуждается папами. Судя по всему, Марцинкус, как и его предшественники на посту главы ватиканского финансового ведомства — Института религиозных дел, ничем не брезгует, считая, что деньги “не пахнут” El Pais, 16.11.1979..

О финансовой империи Ватикана итальянский журналист Тулио Фадзалари писал в журнале “Эспрессо” Espresso, 19.08.1979. : “Управление имуществом святого престола с его двумя отделениями – отделением ординарных операций, ведающим недвижимой собственностью, и отделением чрезвычайных операций, ведающим ценными бумагами и другой движимой собственностью, — это своего рода холдинговая компания, контролирующая около шести десятков компаний и институтов”. Административное управление государства Ватикан в свою очередь контролирует еще десять институтов и организаций. Так, например, в ведении Управления имуществом святого престола находятся четыре римских собора, учреждения Ватикана, газета “Оссерваторе романо” (она обходится в 3,5 млрд. лир в год). В ведении Административного управления — запасы продовольствия, службы, обеспечения порядка, выпуск марок и монет, Ватиканское радио.

Над всеми этими институтами и организациями должна, по идее, надзирать префектура экономических дел, которую с 1967 г. возглавляет кардинал Ваньоцци и которую считают чем-то вроде гибрида нормального министерства финансов и итальянской Счетной палаты. Фактически же префектура не обладает широкими полномочиями. В ноябре каждого года она получает данные от Управления имуществом святого престола и от Административного управления, может высказать свои “замечания”, но у нее нет достаточных возможностей для осуществления настоящего контроля.

В данное время, по самым осторожным предположениям, денежные средства, которыми ведает отделение чрезвычайных операций Управления имуществом святого престола, достигают 120 млн. долларов. Эта оценка, конечно, сугубо приблизительная. Основная сумма капиталов Ватикана хранится в тайне.

Время от времени у Управления имуществом святого престола может быть пассивный баланс. Административное же управление пассива, как правило, не имеет. Более того, оно ухитряется даже сводить свой бюджет с активным сальдо, благодаря выпуску марок (в среднем на сумму 5 млрд. лир в год), продаже билетов на посещение ватиканских музеев, продаже продовольствия, одежды, табака и бензина на территории Ватикана, а также благодаря реализации продукции, производимой в Кастель Гандольфо.

Не имеют пассива и некоторые другие учреждения и предприятия Ватикана, которые не входят в состав Управления имуществом святого престола, например фабрика св. Петра и конгрегация евангелизации народов. Последняя, в частности, — это единственная ватиканская организация, публикующая свой бюджет. Ежегодно она сообщает также, сколько денег было собрано в качестве пожертвований во всех епархиях мира (около 60 млн. долларов в год).

Но конгрегация евангелизации народов в этом плане – исключение. В целом же об имуществе и капиталах Ватикана ничего с точностью не известно. Именно поэтому вряд ли возможно достоверно определить бюджет Ватикана. “Чтобы бюджет внушал доверие, — признают в Ватикане, — необходимо иметь более точные данные, чем те, какие у нас есть сейчас”. Но для того, чтобы иметь более точные данные, папа и его ближайшие сотрудники должны будут раскрыть многие секреты и затронуть многие тайные аспекты ватиканской экономики. Сомнительно,чтобы они на это пошли.

Ватикан — это практически единственное государство в мире, которое имеет дефицит, не имея долгов. Пассив покрывается за счет всякого рода сборов, в частности за счет “гроша св. Петра”. Уже более столетия католики всего мира делают это пожертвование в пользу церкви. Кампания по сбору “гроша св. Петра” проводится 29 июня, в день праздника святого Петра и Павла. Эта практика была узаконена при папе Павле VI, потому что доходов отделения чрезвычайных операций Управления имуществом святого престола и Административного управления было недостаточно, чтобы сбалансировать бюджет Ватикана. Общая сумма “гроша св. Петра” хранится в тайне. По мнению ученого Джованни Черети,при папе Иоанне она достигла 12-15 млн. долларов год, а при папе Павле VI сократилась до неполных 4 млн. долларов. Приблизительно 30 млн. долларов в год, по данным Ло Белло, Ватикан получает в качестве доли от сборов в епархиях. Более или менее регулярно в казну Ватикана поступают также пожертвования и дары от частных лиц.

У Ватикана есть свой банк. В нем могут хранить деньги монашеские ордена, епархии, прелаты и миряне, являющиеся подданными Ватикана, а также иностранцы из числа избранных. Среди последних преобладают итальянцы. Своим клиентам Институт религиозных дел гарантирует тайну банковских вкладов, достойную швейцарских традиций, освобождение от налогов, как на Багамских островах, возможность совершать финансовые операции, с которыми может соперничать лишь Уолл-стрит. Не случайно же президент Института религиозных дел монсиньор Марцинкус – свой человек в Швейцарии, на Багамских островах и на Уолл-стрите.

Марцинкус совершает сенсационные операции. Он ворочает суммой, которая, по мнению самых осторожных специалистов, достигает 2 млрд. долларов, но которая на самом деле наверняка значительно выше. Это позволяет ему скупать облигации норвежского королевства, акции шотландской компании “Юнайтед бискитс”, английской компании “Селекшн траст”.

Марцинкус поддерживает тесные контакты с “Континентл Иллинойс бэнк” (через который совершаются капиталовложения Ватикана в США). Он контролирует Римский банк в Лугано, который, несмотря на название, на 51% принадлежит Институту религиозных дел, а тот в свою очередь полностью контролирует Люксембургский Римский банк. И наконец, Марцинкус входит в состав административного совета “Сиселпайн оверсиз бэнк” в Нассау, на Багамских островах, главного иностранного филиала банковской империи Робертс Кальви (управляющий “Банка Амброзиано”), верного слуги католической церкви. Но главное, Марцинкус обеспечивает прочную связь между ватиканскими финансами и крупными американскими финансовыми группами.

Почему же Ватикан вдруг стал испытывать финансовые затруднения, причем до такой степени, что папа Иоанн Павел II был вынужден поставить об этом в известность кардинальскую коллегию и просить у нее помощи? Как во всех “деликатных” вопросах, так и в этом Ватикан не раскрывает подробностей, но, если судить по данным печати, произошло следующее.

В 60—70-х годах XX в. Ватикан осуществлял различные финансовые операции через миланский “Банка унионе”, который возглавлял сицилийский адвокат Микеле Синдона. Синдона вел дела с крупнейшими банками США. В 1974 г. банк Синдоны лопнул, а он сам скрылся в США. Ватикан на этом банкротстве потерял крупную сумму. Инфляция, энергетический кризис, неудачные спекулятивные сделки еще более осложнили финансовое положение Ватикана.

Павел VI пытался осуществить финансовую реформу курии, но из этой бюрократической затеи ничего путного не получилось. Доходы Ватикана продолжали падать, а расходы — расти.

Смерть Павла VI и вскоре последовавшая за нею кончина Иоанна Павла I повлекли за собой огромные траты. Не говоря о средствах, затраченных на похороны двух этих пап, на проведение двух кряду конклавов и двух интронизации, ватиканскому казначею пришлось в 1978 г., следуя древнему обычаю, дважды выплачивать “премиальные” – около 40 млн. долларов — служащим курии в связи с проведением двух конклавов и избранием двух пап Napoli С., Marcucci К. Giovanni Paolo II, Bologna, 1978, p. 97..

Итак, у Ватикана оказался дефицит в 20 млн. долларов. Находясь в затруднительном финансовом положении, Иоанн Павел II обещал предать гласности ватиканский бюджет, но это обещание не выполнено. Многие наблюдатели сомневаются, что Ватикан когда-либо опубликует не только свои расходы, но и доходы. До сих пор за разглашение цифры доходов Ватикана виновному грозило отлучение от церкви. В среде куриальных чиновников любят рассказывать, что в 258 г. Лоренцо, казначей папы Сикста II, предпочел умереть под пыткой, чем сообщить императору Валериану источники церковных доходов. За это он был впоследствии возведен в святые и по сей день почитается как духовный покровитель ватиканских финансистов Espresso, 19.08.1979..

Нужно думать, что руководство церкви и финансисты Ватикана совместными усилиями найдут выход из временных затруднений. Путей у них для этого есть множество. Печать сообщала, что в Ватикане готовятся сокращение персонала, снижение зарплаты чиновникам и “санпетрини” — обслуживающему персоналу собора св. Петра. Таким образом, угроза безработицы нависла и над Ватиканом. Среди чиновников курии началось в связи с этим брожение. Кое-кто заговорил о необходимости создания профсоюза для защиты прав служащих курии, жалованье которым не повышалось с 1971 г., тогда как лира с того времени значительно обесценилась. Вновь заволновались швейцарские гвардейцы, давно требующие повышения зарплаты. “Меньше благословений, больше денег” — таков на сегодняшний день клич служащих курии.

Ватикану пришлось прислушаться к голосу “низов”. Папа согласился даже на создание такого профсоюза, правда под несколько законспирированным названием – “Организм в защиту прав служащих Ватикана” Paese Sera, 6.11.1979., что несомненно приведет к повышению их жалованья. Вряд ли Иоанн Павел II допустит, чтобы Ватикан оказался парализован забастовкой святых отцов.

Папа хвалит Эйнштейна, реабилитирует Галилея

10 ноября 1979 г. в Ватикане состоялось заседание Папской академии наук, которая, как известно, исследовательской работы не ведет, а является всего лишь своего рода клубом, члены которого раз в год, а то и реже собираются, чтобы отметить какое-нибудь событие, связанное с научной жизнью.

На этот раз Папская академия решила отметить 100-летие со дня рождения Альберта Эйнштейна. С докладом по этому случаю выступил Иоанн Павел II. В самом этом факте нет ничего особенного. Ведь столетний юбилей Эйнштейна отмечался во всем цивилизованном мире. Но здесь имеются некоторые обстоятельства весьма деликатного свойства.

Папа Войтыла в своем выступлении сказал: “Апостолический престол желает выразить Эйнштейну признание, которое он заслужил за его вклад в науку, а именно в познание истины, присутствующей в таинстве мироздания” Le Monde, 13.11.1979.. Таким образом, церковь устами Иоанна Павла II впервые выразила признание заслуг ученого, который не только не являлся католиком и даже христианином, а был агностиком, более того – рационалистом. Эйнштейн заявлял, что не может вообразить бога, вознаграждающего или наказывающего созданное им же самим существо. Он называл “глупой и эгоистичной” веру в потустороннюю жизнь. Автор теории относительности неоднократно высказывался отрицательно о деятельности религиозных руководителей.

Папа Войтыла не остановился на том, что воздал хвалу “безбожнику” Эйнштейну, он также признал, что Галилео Галилей в свое время был незаслуженно осужден церковью. Иоанн Павел II сказал:

“Галилею пришлось пострадать от людей и учреждений церкви, не вполне понимавших законность автономии науки (по отношению к вере. — И. Г.) и считавших, что наука и вера противостоят друг другу. Я предлагаю, чтобы теологи, ученые и историки в духе искреннего сотрудничества подвергли бы углубленному анализу дело Галилея и беспристрастно признали бы ошибки, кто бы их ни совершил, устранив тем самым все еще порождаемый этим делом во многих умах дух противоречия, который препятствует плодотворному согласию между наукой и верой, между церковью и миром” Paese Sera, 17.11.1979..

Более того, вопреки всем известным фактам папа пытался обосновать необходимость реабилитации Галилея тем обстоятельством, что Галилей якобы был набожным католиком, утверждавшим, подобно Пию XII, что наука не противоречит религии Documentation catholique, 2.12.1979, p. 100.. Но ведь хорошо известно, что “набожность” Галилея была всего лишь маскировкой. Достаточно вспомнить его знаменитое произведение “Диалог о двух главнейших системах мира – птолемеевой и коперниковой” (1630), в котором великий ученый зло высмеивал точку зрения церкви под видом ее защиты. В этой книге церковные аргументы высказываются устами Симпличио (Простака), под которым Галилей вывел папу Урбана VIII, что и послужило одной из причин ареста ученого. И тем не менее Иоанн Павел II утверждает, что Галилей следовал учению церкви, и представляет его чуть ли не единомышленником Пия XII, считавшего науку всего лишь служанкой религии.

Это выступление папы вызвало сенсацию, ибо впервые глава католической церкви признавал, что Галилей был несправедливо осужден инквизицией. “Объективный” анализ дела Галилея, к которому призвал папа, ничего не изменит. История давным-давно вынесла по этому делу свой окончательный и безапелляционный приговор.

Напомним суть пресловутого дела Галилея. Католическая церковь на протяжении столетий утверждала, что центром вселенной является Земля, что она находится в неподвижном состоянии и что вокруг нее вращаются все остальные небесные тела, в их числе и Солнце. Эта теория была впервые сформулирована греческим астрономом Клавдием Птолемеем, жившим во II в. Она была взята на вооружение христианской церковью, ибо соответствовала точке зрения Библии на этот вопрос. Церковь не только считала птолемееву теорию непреложной истиной, но и обязывала всех верующих исповедовать ее, угрожая непокорным небесными и земными карами.

В 1543 г. польский астроном Н.Коперник сформулировал свою гелиоцентрическую теорию, согласно которой Солнце является центром нашей планетной системы. Земля же, как и другие планеты, вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца. Эту новую теорию поддержал и стал пропагандировать Галилей. Церковь объявила теорию Коперника опасной ересью и преследовала всех, кто признал ее правильность. Именно за это она привлекла к суду инквизиции и Галилея, требуя, чтобы он отрекся от “коперниканства” и осудил его как нелепое, преступное и греховное учение.

Инквизиция занималась делом Галилея 18 лет. В следствии по делу Галилея участвовали папы Павел V и Урбан VIII, а также наиболее влиятельные кардиналы католической церкви. Все эти 18 лет Галилей мужественно сопротивлялся требованиям инквизиции. В 1633 г. 70-летний ученый был арестован инквизицией, признал себя виновным и отрекся от учения Коперника. Однако и после этого его еще несколько лет держали в застенках инквизиции. Его освободили только тогда, когда он ослеп. Но и после освобождения инквизиция продолжала травить Галилея и бдительно следила за ним вплоть до его смерти.

Отречение Галилея породило огромную литературу. Независимые от церкви ученые утверждали, что инквизиция силой, то есть пытками, вынудила Галилея отречься от учения Коперника. Церковные же авторы категорически заявляли, что Галилей отрекся добровольно, что инквизиторы не применяли к нему насилия. Уже во время Второго Ватиканского собора раздавались голоса, требовавшие реабилитации Галилея. Некоторые кардиналы считали, что осуждение его компрометировало церковь перед верующими, прежде всего перед интеллигенцией, учеными. Вероятно, исходя именно из этих соображений, папа Иоанн Павел II признал несправедливость обвинений в адрес Галилея.

Некоторые органы печати на Западе высказывали мнение, что заявление папы Иоанна Павла II о желательности реабилитации Галилея вызвано тем обстоятельством, что он, будучи поляком, пытался таким образом реабилитировать и своего соотечественника Коперника. Учитывая, что польская церковь никогда не выражала сомнений по поводу законности осуждения учения Коперника и Галилея, вряд ли решение папы Иоанна Павла II связано с его национальностью. Выступление папы в защиту Галилея, сделанное с опозданием в несколько столетий, призвано хоть частично восстановить авторитет католической церкви, сильно пошатнувшийся в век космических полетов и научно-технической революции.

Признав ошибочность осуждения церковью Галилея, папа далее выступил в роли не только покровителя науки, но и ее защитника от всяких “форм международного подчинения и интеллектуального колониализма”. Что он имел здесь в виду, одному ему известно.

Может быть, Иоанн Павел II признал принцип независимости науки от религии? Вовсе нет. Он сказал: “Как все истины, так и научная истина не должна перед кем-либо отчитываться, как только перед самой собой и верховной истиной — богом, создателем человека и всего сущего и живущего” Le Monde, 13.11.1979.. Следовательно, глава католической церкви, реабилитируя Галилея, потребовал предоставить науке свободу, а от “свободной” науки – подчиниться богу, именем которого и был осужден в свое время Галилей, а также десятки других выдающихся ученых.

Высказывания папы об Эйнштейне и взаимоотношениях науки и религии были восприняты на Западе с большой дозой скептицизма. Так, Филиппе Маззонис в “Унита”, отмечает, что “Силлабус” Пия IX означал по существу претензию Ватикана на исключительное право верно толковать все явления современного общества. От этого права Иоанн Павел II вовсе не намерен отказываться. “Одно дело, —пишет Маззонис,— отдать дань уважения Эйнштейну и “реабилитировать” Галилео Галилея, другое дело согласиться с выводами, к которым такие высказывания ведут”. Как связать требование папы уважать науку с его заявлением, что только “церковь обладает, благодаря Евангелию, правдой о человеке”? L’Unita, 22.11.1979.

После выступления папы в Академии многие ученые потребовали от Ватикана открыть, наконец, архивы папской инквизиции для исследователей, чтобы можно было пролить свет не только на позорное дело Галилея, но и на процессы других ее жертв.

Заявление папы о необходимости пересмотреть дело Галилея вызвало скептические реплики и среди чиновников курии. Они отмечали, что пересмотр дела означает по существу новое судебное разбирательство, а так как многие документы инквизиционного суда над Галилеем якобы не сохранились, то по существу невозможно будет решить, был ли ученый осужден справедливо или ошибочно. Другие высказывали мнение, что раз отменена инквизиция, то некому и пересматривать дело Галилея.

Остановимся подробнее на этом последнем аргументе.

Соответствует ли истине, что папский престол отказался от инквизиционных процессов? Конгрегация священной канцелярии (инквизиция) действительно была после Второго Ватиканского собора преобразована в конгрегацию по делам вероучения, и Ватикан неоднократно заявлял, что приветствует плюрализм в теологических исследованиях. Однако, как показывают факты, церковь вовсе не отказалась от осуждений по крайней мере тех католических теологов, которые высказывают взгляды, не соответствующие взглядам курии. Такие осуждения заметно участились с избранием на папский престол Войтылы. Так, только в 1979 г. конгрегация вероучения осудила американских теологов: иезуита Джона Мак-Нэйла, автора книги “Церковь и гомосексуализм”, одобренной генералом иезуитского ордена Педро Аррупе; Чарлза Кэррена, профессора Католического университета в Вашингтоне, критически отозвавшегося о высказываниях Павла VI в энциклике “Хумане вите” против контроля над рождаемостью; иезуита Билла Каллагана, руководителя организации Движение священников за равноправие; теолога Энтони Косника за книгу “Человеческая сексуальность: новые направления в американском католическом мышлении”, изданную с благословения председателя американской конференции епископата архиепископа Куина и американского Католического теологического общества. Осуждены были также швейцарские теологи Август Хаслер, автор книги, отвергающей догмат непогрешимости папы, и Ганс Кюнг, критиковавший консерватизм Ватикана; голландский теолог Пит Шооненберг, французский теолог Жак Поер, автор книги “Когда я говорю – бог”. Кроме того, конгрегация вероучения привлекла к ответственности известного голландского теолога доминиканца Эдварда Шилеебекса, автора книги “Иисус: попытка христологического исследования”.

Эти предупреждения, внушения, осуждения, угрозы вызвали резкие протесты не только в среде светских людей, но и в рядах самого духовенства. В защиту Шилеебекса публично выступили 200 голландских теологов, многочисленные церковные авторитеты в Англии, США и других странах. Жака Поера поддержали более 300 доминиканцев во Франции. Но наибольшее возмущение вызвало осуждение Ганса Кюнга, профессора Тюбингенского университета, получившего сан священника в храме св. Петра в 1954г. и назначенного Иоанном XXIII советником по богословским делам Второго Ватиканского собора. Кюнгу по решению конгрегации по делам вероучения запрещено преподавать теологию, ибо его взгляды расходятся с учением церкви. О каких же взглядах идет речь? Кюнг – автор многих книг, но есть среди них одна (“Непогрешимый?”), изданная в 1970г., которая вызвала особенно резкое недовольство в Ватикане. В ней автор ставит под сомнение догмат о папской непогрешимости. Этот догмат подвергался критике и на Втором Ватиканском соборе, но Иоанн Павел II, судя по всему, вовсе не склонен отказываться от столь полезного для него инструмента власти. Ведь именно с помощью этого догмата он надеется укрепить расшатавшуюся церковную дисциплину.

Сам Кюнг так отозвался о решении конгрегации кардинала Сепера: “Это позор, что в XX веке могут происходить инквизиционные процессы в церкви, основанной на учении Христа и выступающей за права человека. Мне стыдно за мою церковь. Крайне прискорбно, что немецкие епископы и кардиналы участвовали в этом инквизиторском деле. Я стыжусь, что моя церковь повторяет по отношению ко мне ошибку, совершенную по отношению к Галилею, вскоре после того, как папа потребовал его реабилитации” Цит. по: L’Unita, 13.12.1979..

В поддержку Кюнга выступили многие теологи Запада, был создан Комитет священников в защиту прав христиан внутри церкви Mundo Obrero, 3-9.1.1980..

Ватикан, однако, упорно не желает отказываться от своего права подвергать осуждению не угодивших ему служителей церкви. Защищая эту позицию Ватикана, кардинал Франсиск Сепер, глава конгрегации по делам вероучения, в интервью гамбургскому журналу “Гео” сказал: “Наши теологи всегда хотят чего-то нового. Они подвергают сомнению истинность нашего учения и вносят путаницу в головы верующих и даже служителей церкви. Исповедальня не место для философствования”.

“Не лучше ли взрослым людям самим решать такие проблемы?” – спросил кардинала журналист. “Этого они не должны и не в состояния делать, — назидательно ответствовал Сепер, — ибо нуждаются в наставлении свыше” См.: За рубежом, 1979, № 50, с. 18..

В свете этих фактов лондонская “Таймс” выражала обоснованные сомнения в том, отказался ли в действительности Ватикан от методов инквизиции в борьбе с инакомыслящими. В передовице, озаглавленной “Ортодоксальные взгляды и расследования”, она писала: “Священная конгрегация по делам вероучения, в прошлом св. канцелярия, а еще раньше римская инквизиция, изменила свое название, но изменила ли она методы своей работы? Ненамного, если судить по волнениям теологов, на которых распространяется ее власть, и высказываниям тех, которые вне ее власти. Безусловно, она по-прежнему действует тайно”. И дальше “Таймс” продолжала: “Ее устав не опубликован, она расследует взгляды и моральное поведение духовенства на основе доносов, которые никогда не оглашаются. Она приходит к предварительному заключению, не заслушав обвиняемого. Если это заключение отрицательное, она вызывает на дознание обвиняемого. Причем никто не знает, будут ли при этом уважаться его права или нет. Решение конгрегации и мера наказания становятся известными только после завершения процесса” The Times, 14.12.1979..

Другая английская газета, “Гардиан”, отмечала: “Судя по всему, в католической церкви наступила эра строгого автократизма” Gurdian, 27.12.1979..

“Церковь больше не помещает в индекс запрещенных книг неугодные ей сочинения, но она продолжает затыкать рот неугодным ей авторам”, — писал в “Монд” известный специалист по Ватикану Анри Фескет Le Monde, 1.01.1980..

В свете этих новых, вынесенных Ватиканом осуждений довольно странно звучат высказывания папы в защиту Галилея, который был признан инквизицией виновным также и в том, что не признавал права церкви на цензуру. Следует ли удивляться, что в рядах католического духовенства все более громко звучат голоса, требующие от Ватикана уважать права человека, и прежде всего права служителей церкви.

Ватиканская карусель

Как только не называют папу западные газеты: “атлет веры”, “суперстар на св. престоле”, “летающий поляк”, “папа-спортсмен”, “папа-поэт”. “Папа Войтыла, ты — божий викинг, небесный дар, совершенное создание церкви и друг человека!” было написано на одном из транспарантов, который держали верующие, собравшиеся на площади св. Петра в дни пасхальных празднеств 1979 г. Paese Sera, 26.04.1979. И в каждом из этих определений отражается какая-нибудь черточка сложной личности понтифика из Кракова.

Энергия бьет из него ключом. Выступив на заседании Папской академии наук, Иоанн Павел II сложил чемоданы и полетел в Турцию. Почему именно в Турцию?

Там он встретился с Димитриусом I, православным патриархом Константинополя, и обсудил с ним наболевший вопрос об экуменизме – единении христианских церквей. Об экуменизме говорилось на Втором Ватиканском соборе, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки, ибо Ватикан представлял себе такое единение, как подчинение всех христианских течений католической церкви. Иоанн Павел II, впрочем, как и все папы до него, мечтает покончить с расколом в христианстве. Но на каких условиях? Каким образом?

Программа пребывания папы в Турции предусматривала встречи с верующими, молебны на папертях храмов, процессии. Но в последний момент, учитывая напряженность политического положения в Турции, все публичные выступления папы были отменены. Папа передвигался по стране вертолетом, ему была обеспечена усиленная охрана.

Визит в Турцию был, конечно, и жестом в сторону ислама, с которым уже давно заигрывает Ватикан.

Но, судя по всему, комплименты в адрес ислама, которые расточал папа во время пребывания в Турции, пока не принесли Ватикану мало-мальски значительных дивидендов.