4 июня 1856 года открылась Третьяковская галерея. В связи с этим Diletant.ru вспоминает основные вехи в ее истории и главные экспонаты.

Инициатором создания музея был купец Павел Третьяков. Он обладал одной из самых крупных в мире коллекций русского изобразительного искусства, которую он начал собирать в середине 1850-го. Годом основания галереи принято считать 1856 год, когда Третьяков приобрел две картины русских художников: «Искушение» Н. Г. Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» В. Г. Худякова.

В 1867 году для широкой публики в Замоскворечье была открыта «Московская городская галерея Павла и Сергея Третьяковых». Её коллекция насчитывала 1276 картин, 471 рисунок и 10 скульптур русских художников, а также 84 картины иностранных мастеров.

И.Е. Репин, Портрет П. М. Третьякова

В августе 1892 года Павел Михайлович передал свою художественную галерею в дар Москве. В собрании к этому времени насчитывалось 1287 живописных и 518 графических произведений русской школы, 75 картин и 8 рисунков европейской школы, 15 скульптур и коллекция икон. 15 августа 1893 года состоялось официальное открытие музея под названием «Московская городская галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых».

Галерея находилась в доме, который семья Третьяковых купила ещё в 1851 году. По мере роста собрания к жилой части особняка постепенно пристраивались новые помещения, необходимые для хранения и демонстрации произведений искусств. Подобные пристройки были сделаны в 1873, 1882, 1885, 1892 и наконец в 1902—1904 годах, когда появился знаменитый фасад, разработанный в 1900—1903 годах архитектором В. Н. Башкировым по рисункам художника В. М. Васнецова. Руководство строительством осуществлял архитектор А. М. Калмыков.

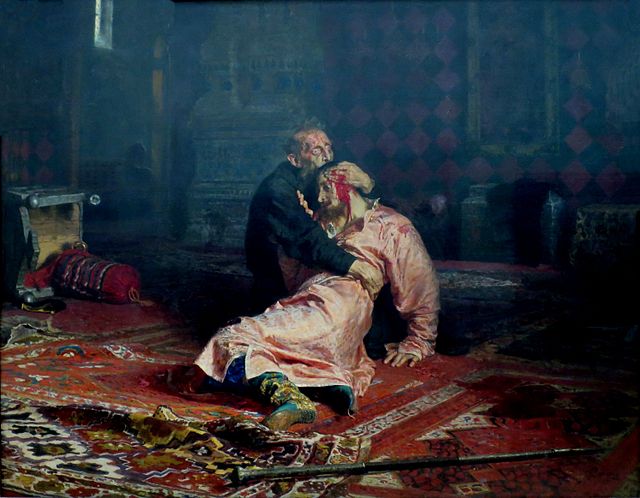

И.Е. Репин «Иван Грозный и сын его Иван»

16 января 1913 года находящаяся в Третьяковской галерее картина Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» пострадала от ножа вандала. Художнику пришлось воссоздавать фактически заново лица изображенных. Хранитель Третьяковской галереи Е. М. Хруслов, узнав о порче картины, бросился под поезд.

За время, когда галереей руководил художник И. Э. Грабарь, были проведены реформы, превратившие Третьяковку в музей европейского типа с экспозицией, построенной по хронологическому принципу. В начале декабря 1913 года, к пятнадцатой годовщине смерти основателя галереи, реформированный музей был открыт для публики.

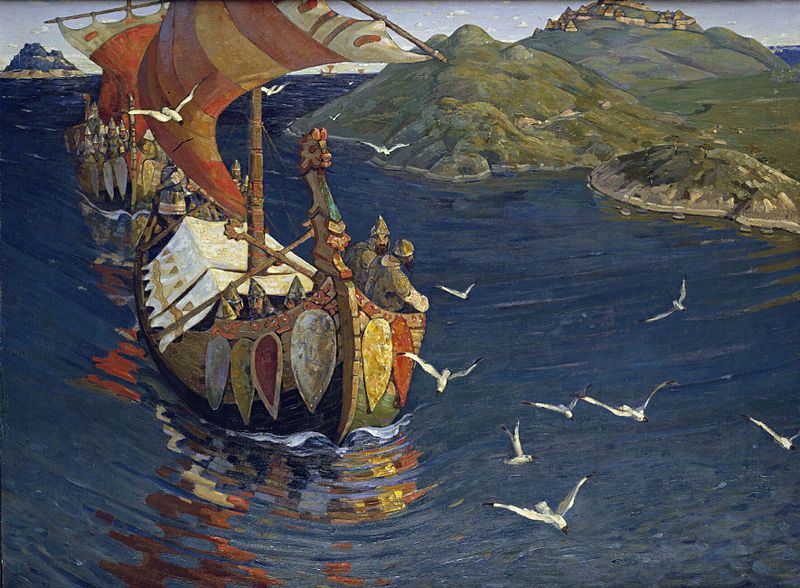

Н.К. Рерих «Заморские гости»

3 июня 1918 года Совнарком издал Декрет, который объявлял Третьяковскую галерею государственной собственностью. С этого момента музей стал называться Государственной Третьяковской галереей. После национализации директором галереи был вновь назначен Грабарь. За первые же годы Советской власти собрание галереи значительно увеличилось, что вновь остро поставило вопрос о расширении ее площадей.

М.В. Нестеров «Видение отроку Варфоломею»

Многое сделал для расширения имеющегося помещения и пристройки нового академик архитектуры А. В. Щусев, ставший директором в 1926 году. В 1927 году галерея получила соседний дом по Малому Толмачевскому переулку (бывший дом Соколикова). После перестройки в 1928 году он превратился в служебное здание, где разместилась администрация галереи, научные отделы, библиотека, отдел рукописей, фонды графики.

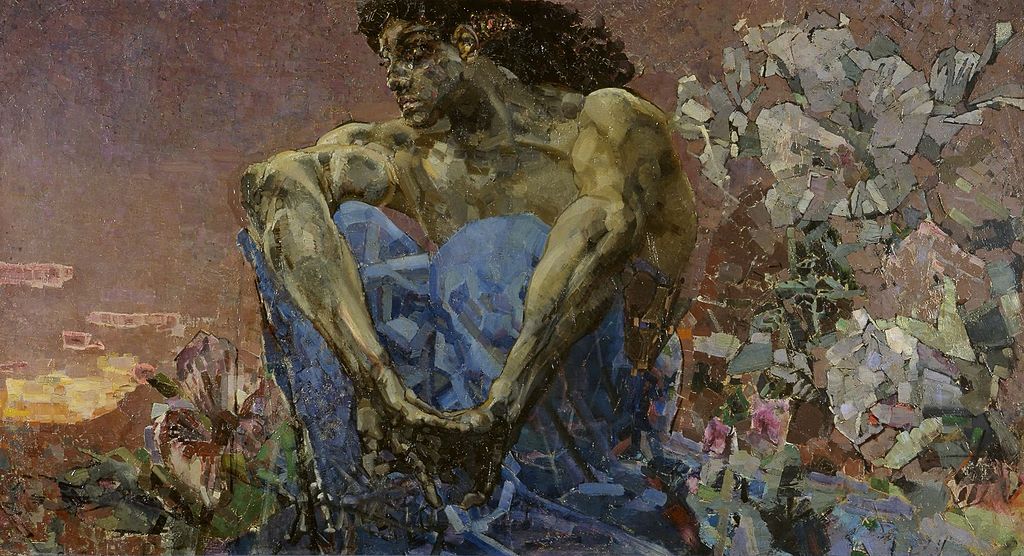

М А. Врубель «Демон сидящий»

В 1929 году была закрыта церковь Святителя Николая в Толмачах, а в 1932 году ее здание было передано галерее и стало запасником живописи и скульптуры. Позже оно было соединено с экспозиционными залами заново выстроенным двухэтажным корпусом, верхний этаж которого был специально предназначен для экспонирования картины А. А. Иванова «Явление Христа народу (Явление Мессии)» (1837−1857). Был построен также переход между залами, расположенными по обе стороны от главной лестницы, что обеспечило непрерывность обзора. В результате этих перемен увеличилась экспозиционная площадь музея и началась работа над созданием новой концепции размещения произведений.

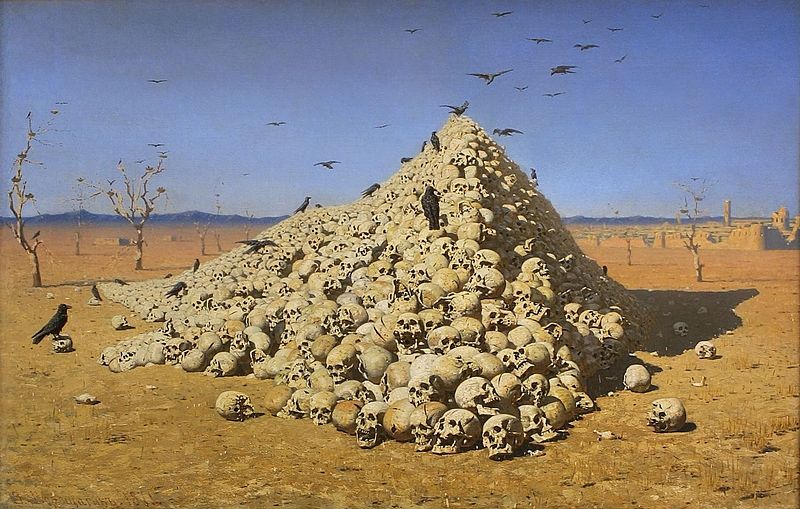

В.В. Верещагин «Апофеоз войны«

В 1936 году был открыт новый двухэтажный корпус с северной стороны основного здания — так называемого «щусевского корпуса». Эти залы сначала использовались для выставок, а с 1940 года были включены в основной маршрут экспозиции.

В.И. Суриков «Утро стрелецкой казни»

С первых дней Великой Отечественной войны в Галерее начался демонтаж экспозиции — как и другие музеи Москвы, она готовилась к эвакуации. Полотна накатывали на деревянные валы, перекладывали папиросной бумагой, укладывали в ящики, обшитые водонепроницаемым материалом. В середине лета 1941 года эшелон из 17 вагонов отправился из Москвы и доставил коллекцию в Новосибирск. Эвакуация произведений искусства проводилась вплоть до сентября 1942 года, часть экспозиции была эвакуирована в город Молотов.

Разрушения от попадания бомбы в здание галереи

Здание галереи заметно пострадало от бомбежки во время Великой Отечественной войны (1941−1945): две фугасные бомбы, упавшие в результате налета немецкой авиации в нескольких местах разрушили стеклянное покрытие крыши, межэтажное перекрытие некоторых залов, пострадал главные ход.

Восстановление галереи началось уже в 1942 году и к 1944 году 40 из 52 залов были отремонтированы, что дало возможность вернуть экспонаты из эвакуации. В честь 100-летнего юбилея Третьяковской галереи, отмечавшегося в 1956 году, был достроен зал А. А. Иванова. К этому времени коллекция насчитывала более 35 000 произведений искусства.

В 1980—1992 годах Третьяковскую галерею возглавлял Ю. К. Королев. Из-за возросшего количества посетителей он активно занялся вопросом расширения площади экспозиции. К 1990 году был введен в строй депозитарий (хранилище произведений искусства и реставрационные мастерские), была проведена реконструкция основного здания галереи и построен новый корпус, где разместились конференц-зал, информационно-вычислительный центр, детская студия и выставочные залы. Здание получило название «Инженерный корпус», потому что в нём была сосредоточена большая часть инженерных систем и служб.

И.И. Шишкин «Утро в сосновом лесу«

С 1986 по 1995 год Третьяковская Галерея в Лаврушинском переулке в связи с проведением капитальной реконструкции была закрыта для посетителей. Единственной экспозиционной площадью музея на это десятилетие стало здание на Крымском Валу, д. 10, которое в 1985 году было объединено с Третьяковской галереей.

В.М. Васнецов «Алёнушка»

В настоящее время коллекция включает русскую живопись, графику, скульптуры, отдельные произведения декоративно-прикладного искусства XI — начала XXI веков. Галерея обладает богатейшим собранием древнерусской живописи

Андрей Рублёв «Троица»

Особенно полно представлена русская живопись второй половины XIX века. Третьяковская галерея обладает лучшим собранием работ передвижников (В.Г. Перов, И. Н. Крамской, Г. Г. Мясоедов, К. А. Савицкий, В. Е. Маковский, В. М. Васнецов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, В. Д. Поленов и др.). Многогранно представлено творчество И. Е. Репина (в том числе «Не ждали», «Иван Грозный и сын его Иван»), В. И. Сурикова (в том числе «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Берёзове», «Боярыня Морозова») и В. В. Верещагина.