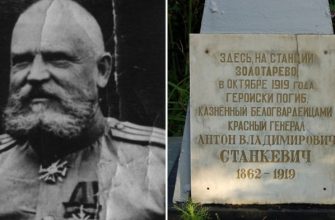

«В Польде граф (маркграф Эккехард I) достиг цели своего пути. Он поужинал и вместе с немногочисленной свитой устроился на ночлег в каменном зале. Большая часть остальных его людей улеглась спать рядом на балконе. Пока они, усталые, крепко спали, ворвались враги и напали на сонных воинов. Громкий шум разбудил графа, вынудив его быстро вскочить со своего ложа. Он схватил свои одежды и все, что попало под руку, и бросил в камин в надежде, что будет светлее, потом выбил окно. Но кто мог предвидеть, что именно так он откроет путь врагам, стремившимся причинить ему зло. Первым возле дверей убили рыцаря Германа, и во дворце замка – Адольфа, который спешил на помощь своему господину – двух смелых, беззаветно преданных графу людей. Затем ранили королевского камердинера Эрминольда. Теперь Эккехарду, снискавшему славу грозного правителя, как во время мира, так и на войне, пришлось бороться в одиночку. Сильный удар Зигфрида пришелся на колено графу, и он упал. Все, кто наблюдал за происходящим издали, быстро подбежали. Эккехарду отрубили голову и жестоко глумились над трупом. А когда подлое дело свершилось, убийцы радостно и беспрепятственно вернулись домой. Оставшиеся на балконе трусы не пришли на помощь своему господину, а также не попытались отомстить за его смерть. Ужасное событие произошло 30 апреля. Местный аббат Алфгер произвел осмотр трупа и затем в великом смирении сослужил заупокойную службу».

У погибшего вельможи осталось двое сыновей, видимо, юного возраста, потому что старший, Херман, встал во главе маркграфства спустя семь лет, в 1009 году, и управлял им 22 года. После его смерти власть перешла к младшему брату, Эккехарду II, который правил пятнадцать лет (1031–1046) вплоть до своей внезапной кончины.

К сожалению, сведения о братьях в хронике весьма скудны. Однако и то немногое, что донес до нас шелест веков, характеризует их как всецело преданных своему сеньору отважных воинов и передовых людей того времени. Так, сохранился отзыв короля Генриха III о своем вассале Эккехарде II: «вернейший из верных». Оба брата совершили деяние, которое благотворно повлияло на судьбу Германии.

Близ их владений, в старом королевском замке в Цейтце, находилась резиденция епископа. Она постоянно подвергалась вражеским нападениям, что вызывало в стране естественную тревогу. В то же время братья достраивали хорошо укрепленную крепость, начатую еще их отцом. Эккехард I имел родовое гнездо в Гене, но оно не отвечало требованиям безопасности: набеги врагов не прекращались ни днем, ни ночью. Поэтому старый маркграф перенес укрепленное место (Burg) подальше, в новый (слово neue для простоты произношения трансформировалось в naum – О.С.), более удобный стратегический пункт, где и началось масштабное по тем временам строительство. Крепость тут же обросла крестьянскими домами: бедный люд со всех сторон потянулся под защиту сильных и справедливых господ. А там, где замок, там церковь и рынок, – и благодаря удобным торговым путям сюда стали съезжаться заморские купцы. Так возник Наумбург – один из первых средневековых городов Германии, который братья отстраивали с большой любовью. Они и предложили перенести сюда резиденцию епископа, что и было сделано во времена правления Конрада II. Шаг для того времени необычный, поскольку иной вероломный вассал мог бы захватить епископа в качестве заложника и выступить против законного короля. Но Конрад II полностью доверял «достойной династии Эккехардов».

Убийство отца легло на семью тяжелым позором. К тому же братья были бездетны. Отсутствие потомства воспринималось ими как божья кара, и потому оба сделали все ради спасения души ушедшего в мир иной старого маркграфа. Они отдали свое состояние для основания аббатства в старой Йене и вскоре за ним – монастырской церкви в Наумбурге, в которую перенесли останки трагически погибшего отца.

Спустя два столетия после описанных событий, в 1250 году, благодарные жители Наумбурга увековечат память 12 основателей города, установив в соборе Петра и Павла, построенном на месте старой церкви, удивительные по своей выразительности статуи из цветного песчаника. В западной части собора на высоте примерно три метра высятся маркграф Херман с супругой Реглиндис и маркграф Эккехард II с супругой Утой, вошедшей в мировую историю под именем Уты из Наумбурга. На груди у маркграфини Уты – шестиконечная звезда Давида с тремя окружностями на каждом луче. Сочетание древнейших символов о многом расскажет непредвзятому уму.

XX век

Семь долгих веков Ута с супругом Экехардом украшала Наумбургский собор. За это время, похоже, никто не черпал вдохновения при взгляде на раскрашенные статуи из песчаника. По крайней мере в дневниковых записях выдающихся личностей о них не упоминается ни слова . Но капризная Фортуна непредсказуема – однажды маркграфиня в одночасье стала знаменитой. И повинен в том безработный наумбургский фотограф Вальтер Хеге. В 1921 году, из-за недостатка заказов он стал изучать старинный собор, выясняя, при каком освещении лучше снимать ту или иную статую. Художник охотно фотографировал фигуры в разных ракурсах и делал увеличенные фрагменты – до тех пор, пока поверхность камня не приобрела блеска кожи. Ему удалось “представить основателей Наумбурга живыми людьми и страдающими современниками”. Особенно удался портрет Уты – он поражал зрителей своим ярко выраженным достоинством и безупречностью.

В 1937 году в Мюнхене открылась выставка “Выродившееся искусство”. Среди 600 экспонатов, отражавших по мнению организаторов неприглядные тенденции в современном искусстве, находилась одна единственная фотография средневековой скульптуры. И контраст оказался столь разительным, что и специалисты, и зрители были очарованы. “Ограда, отделяющая от всего скверного и пошлого”, “спокойный и холодный облик, полностью сосредоточенный в себе”, “воплощение гордости и достоинства”, “сверхчеловеческое излучение мощи и силы” – это лишь часть эпитетов, которые в те дни адресовали маркграфине немецкие газеты. С того момента в Германии и начался культ Уты. Ее жизнь обрастала массой догадок и предположений, оказавшихся весьма живучими. Так, кто-то заметил, что Ута, наверное, была несчастна в браке. Об этом якобы свидетельствует ее несколько отстраненная поза – “Не прикасайся ко мне!” – и приподнятый воротник.

Спустя короткий срок Ута из Наумбурга стала своего рода эталоном, по выражению Люси Нат – “идеалом немецкой женщины, к которому мы всегда будем стремиться”.

А потом грянула война. В Германии к власти пришли нацисты. И, по закону вечного тяготения тьмы к Свету, обратили свои взоры к маркграфине Уте, назвав ее леди Третьего рейха. В 1938 году нацисты восхваляли Уту как “высокий символ женского национального достоинства” на своем собрании, организованном в западном хоре собора. Национал-социализму претила мысль, что женщина как бы отдаляется от своего супруга. И пропаганда возвестила, что супруги вместе стоят в борьбе за Германию. И пока доблестный Экехард защищает свою родину от врагов, Ута, как истинная немецкая женщина, терпеливо и самоотверженно ждет своего супруга. О популярности Уты в годы второй мировой войны свидетельствует и такой факт: пьеса Феликса Дюнена, посвященная супругам, игралась на сцене более 100 немецких театров.

Так маркграфиня, жившая в XI веке, шагнула в легенду в веке XX. Отныне и по сей день в Наумбургский собор тянутся вереницей паломники, чтобы найти утешение в “истинно немецкой сущности”, которая сама была “одинокой в мире, слишком резком для ее тонкой и нежной души”.