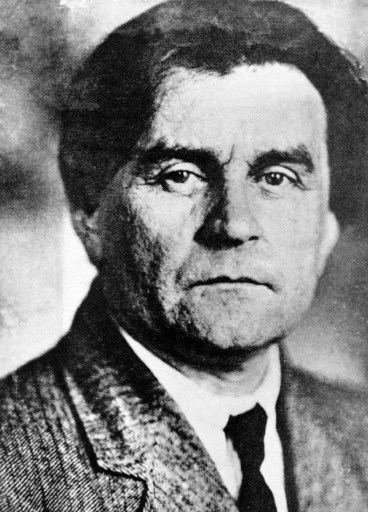

23 февраля 1879 года родился Казимир Северинович Малевич, основоположник абстрактного искусства новейшего времени. По случаю даты Дня рождения знаменитого советского художника, мы решили разобраться, что еще сотворил и оставил после себя Малевич кроме «Черного квадрата».

Творчество К. С. Малевича занимает особое место в истории русского искусства. Он является создателем «геометрического» варианта беспредметного искусства — знаменитого супрематизма. Художник родился в Киеве в Российской империи в семье выходцев из Польши. Его отец работал на сахарно-свекольных заводах и в 1894 году перевелся на завод в селе Пархомовка около железной дороги «Киев—Курск». В Пархомовке Малевич окончил сельскохозяйственное училище и приобщился к крестьянскому миру. Он помогал жителям села расписывать печи, обмазывать глиной избы, и эта жизнь и ее образный мир его очень увлекали. Переполненный впечатлениями, Малевич рисовал все, что видел вокруг.

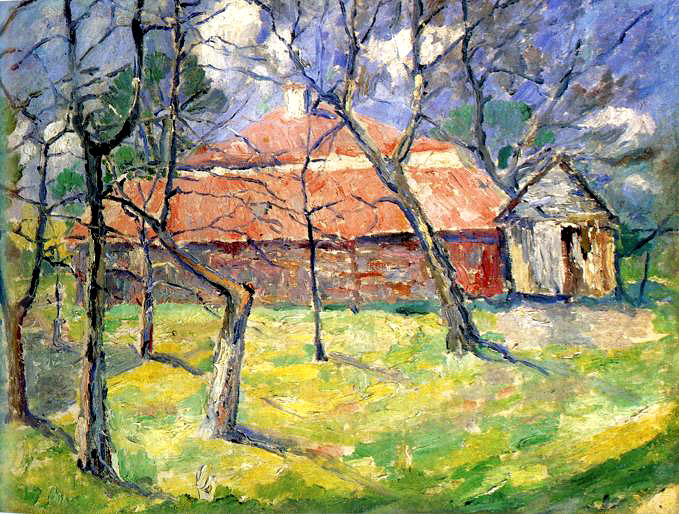

«Пейзаж недалеко от Киева»

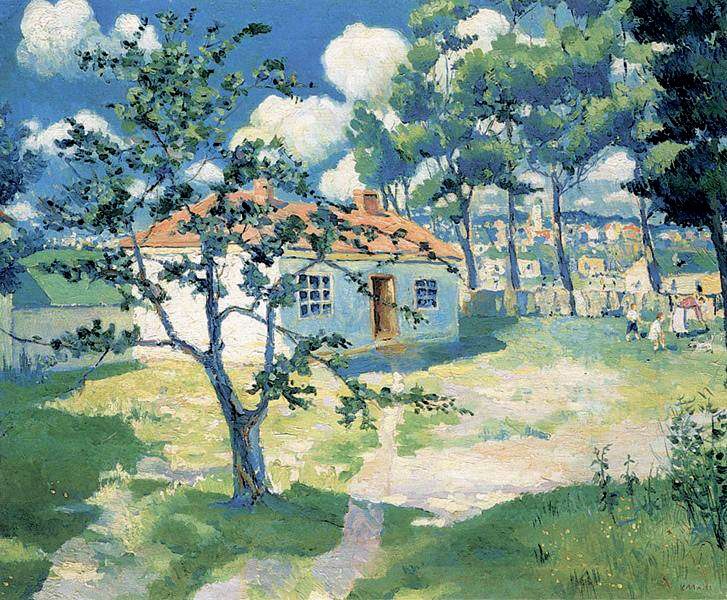

В 1894—1896 годах он занимался в Киевской рисовальной школе. В 1896 году семья Малевичей переехала в Курск. Здесь Малевич работал чертежником в управлении железной дороги, чтобы накопить средства для получения художественного образования. В Курске он входил в кружок любителей искусств, который организовали чиновники железнодорожного управления. В кружке Малевич познакомился по репродукциям с произведениями И. Е. Репина и И. И. Шишкина. Творческие поиски привели его в начале 1900-х к работе с натуры на открытом воздухе и к импрессионизму («ЦВЕТОЧНИЦА», 1903, ГРМ; «НА БУЛЬВАРЕ». 1903, ГРМ; «ВЕСНА — ЦВЕТУЩИЙ САД», 1904, ГТГ).

«Цветочница»

«Весна»

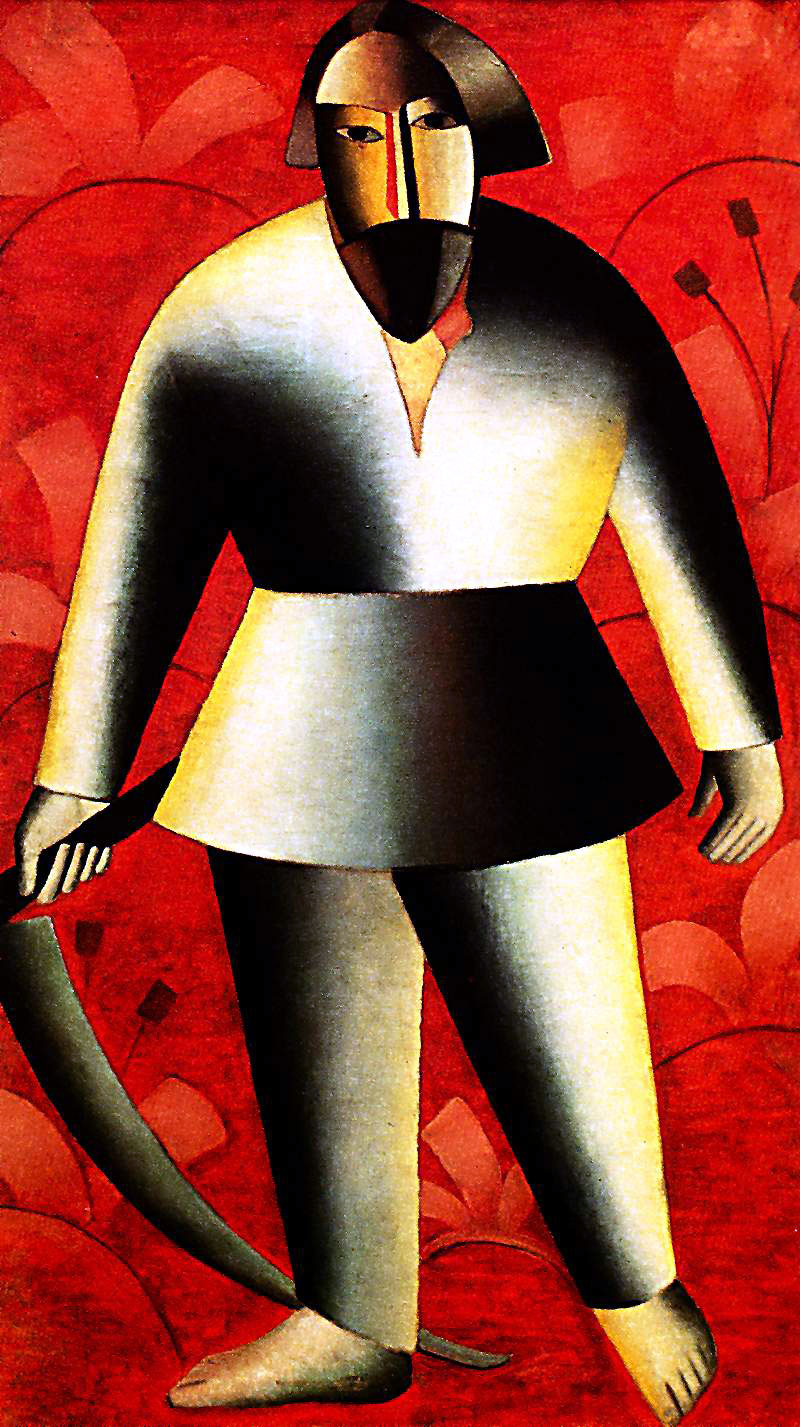

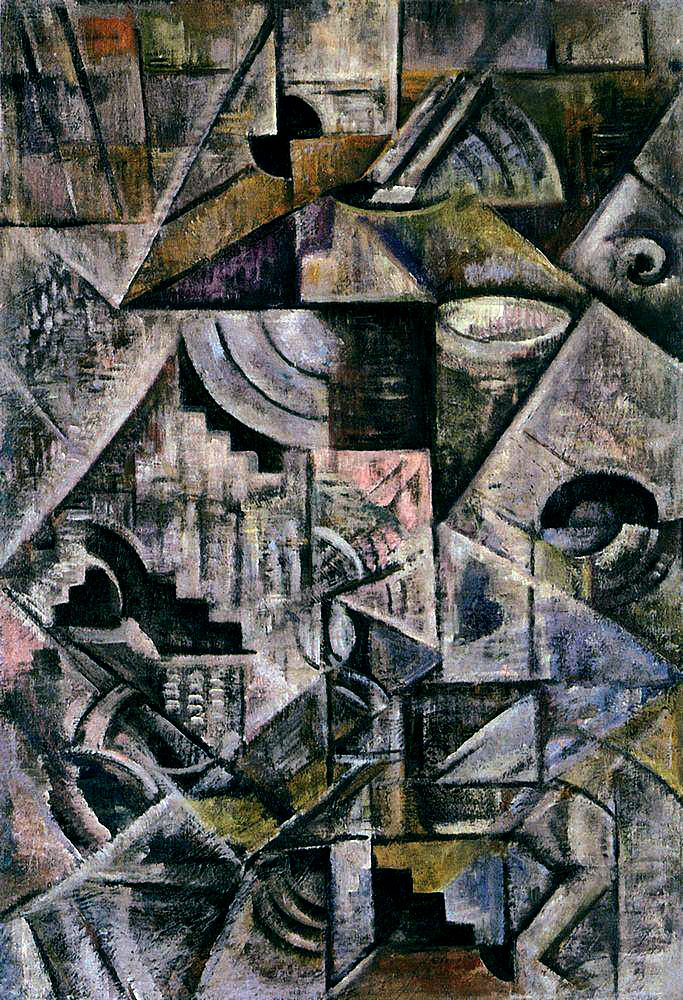

В то время Малевич три раза пытался поступить в МУЖВЗ, но попытки были неудачными. В 1906 году он занимался в московской студии Ф. И. Рерберга, где готовили к вступительным экзаменам в Училище, но и это не помогло. Малевич так и не попал в Училище и легенду о пребывании в нем добавил к своей биографии уже в 1920-х накануне персональной выставки 1929 года в Третьяковской галерее. Ф. И. Рерберг ввел Малевича в Московское товарищество художников, где он выставлял свои работы в 1907—1910 годах. Там Малевич познакомился с художниками — сторонниками обновления в искусстве — Н. С. Гончаровой, М. Ф. Ларионовым, Д. Д. Бурлюком. Встретив единомышленников, он отказался от попыток стать студентом Училища и продолжил работать самостоятельно. Уже в 1910 году М. Ф. Ларионов пригласил его принять участие в выставке объединения «Бубновый валет». В Москве, очевидно, не без влияния своих новых друзей, Малевич заинтересовался иконами, которые воспринял как эмоциональное крестьянское искусство. В это время он обратился к неопримитиву (КОСАРЬ, 1912; «ЖНИЦА», 1912, Картинная галерея, Астрахань; «КРЕСТЬЯНКА С ВЕДРАМИ И РЕБЕНКОМ». 1912) и с этими работами вместе с Н. С. Гончаровой и М. Ф. Ларионовым принял участие в выставке «Союза молодежи» в 1911 году в Петербурге, а затем в выставках «Ослиный хвост» и «Мишень» в 1912 и 1913 г. В 1913 г. Малевич обратился к кубизму («ДАМА У РОЯЛЯ», 1913; «САМОВАР», 1913; «ЖИЗНЬ В НЕБОЛЬШОЙ ГОСТИНИЦЕ», 1913−1914).

«Косарь»

«Жница»

«Дама у рояля»

«Самовар»

Кубизм стал для Малевича выражением нового подхода к художественному творчеству, так как он считал кубистическую форму признаком развитой психики человека, который уже может взглянуть на мир по-новому: «Мы дошли до отвержения разума в силу того, что в нас зародился другой, у которого тоже есть свой закон и конструкция и смысл». «Другой разум» в теории Малевича получил название «заумного». Одним из первых результатов размышлений художника о новом искусстве стала его совместная работа с М. В. Матюшиным и А. Е. Крученых над оперой «Победа над солнцем». Пролог написал В. Хлебников, Малевич выполнил эскизы костюмов и декораций.

Цвет и чувство динамики художник считал основными и фундаментальными элементами живописи. Цвет несет в себе энергию, которая не связана с предметом, поэтому это изобразительное средство не нуждается в форме. Но беспредметность не предполагает отмену «старого» искусства, а является его логическим продолжением и завершает собой тенденцию, которую начали мастера кубизма. Показательно, что беспредметные работы Малевич выполнял в традиционной технике письма маслом на холсте. Свою теорию искусства он разрабатывал на протяжении 1914-го года, уединившись в мастерской. Велико было желание изумить публику, но недаром говорится, что все тайное становится явным. Новые произведения Малевич представил на «Последней футуристической выставке картин 0,10» в 1915 г., организатором которой был его случайный визитер художник И. А. Пуни.

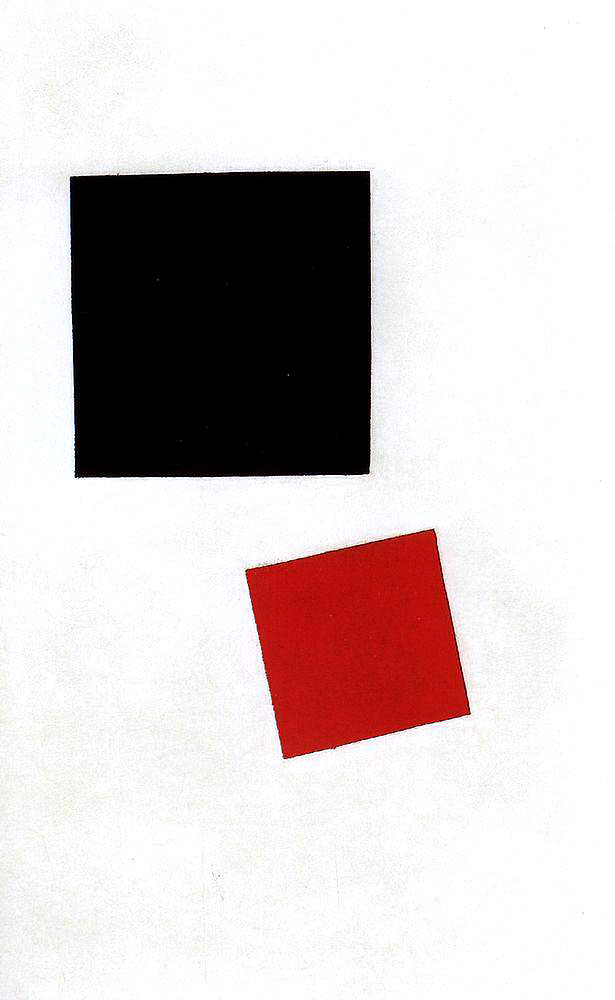

Чтобы сохранить свое первенство, Малевич накануне выставки опубликовал брошюру, на обложке которой впервые появился новый термин: «От кубизма к супрематизму. Новый живописный реализм». Название было образовано от латинского слова «supremus» — «высший». Среди 39 представленных па выставке работ были знаменитые ныне картины «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» (1914−1915) и «КРАСНЫЙ КВАДРАТ» (1915), а также «СУПРЕМАТИЗМ. АВТОПОРТРЕТ В ДВУХ ИЗМЕРЕНИЯХ» (1915) и целый ряд полотен под одинаковым названием «СУПРЕМАТИЗМ».

«Черный и Красный квадрат»

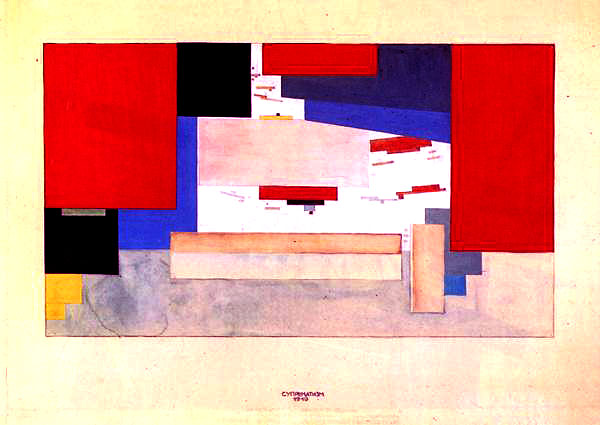

«Супрематизм 13″

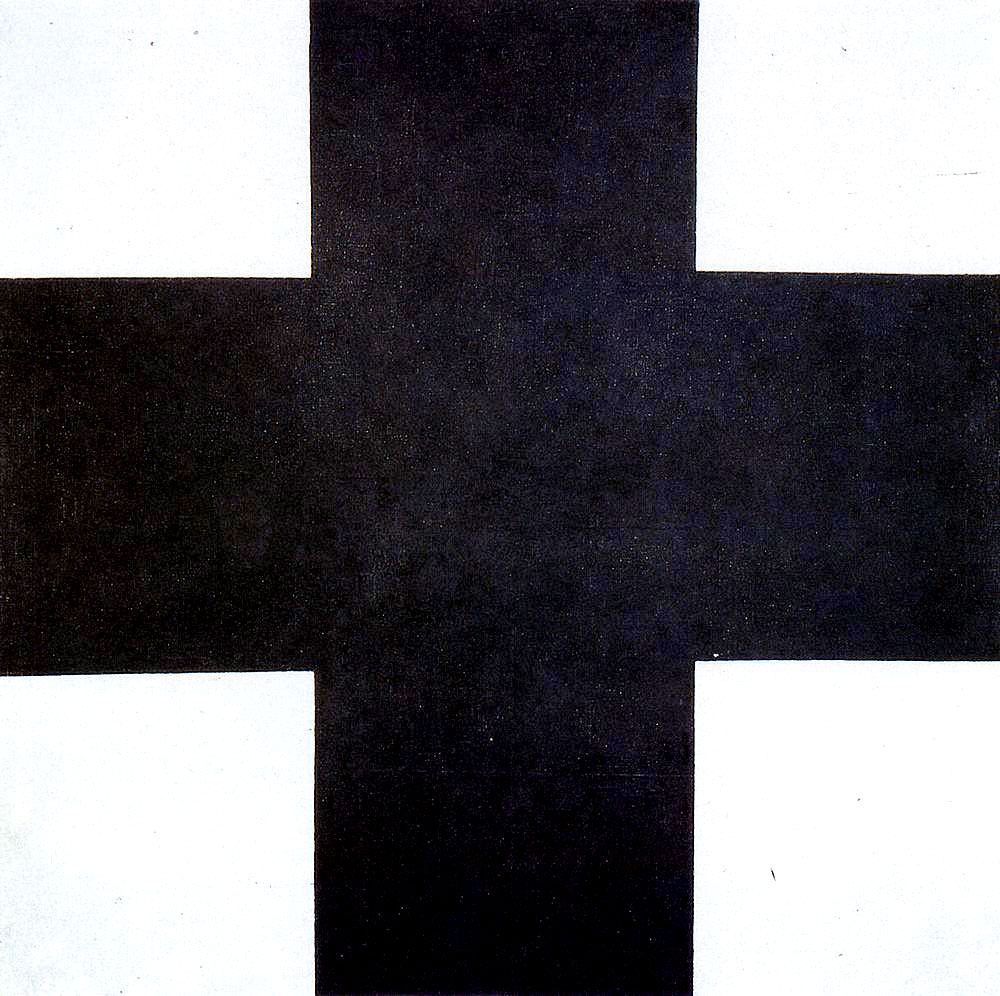

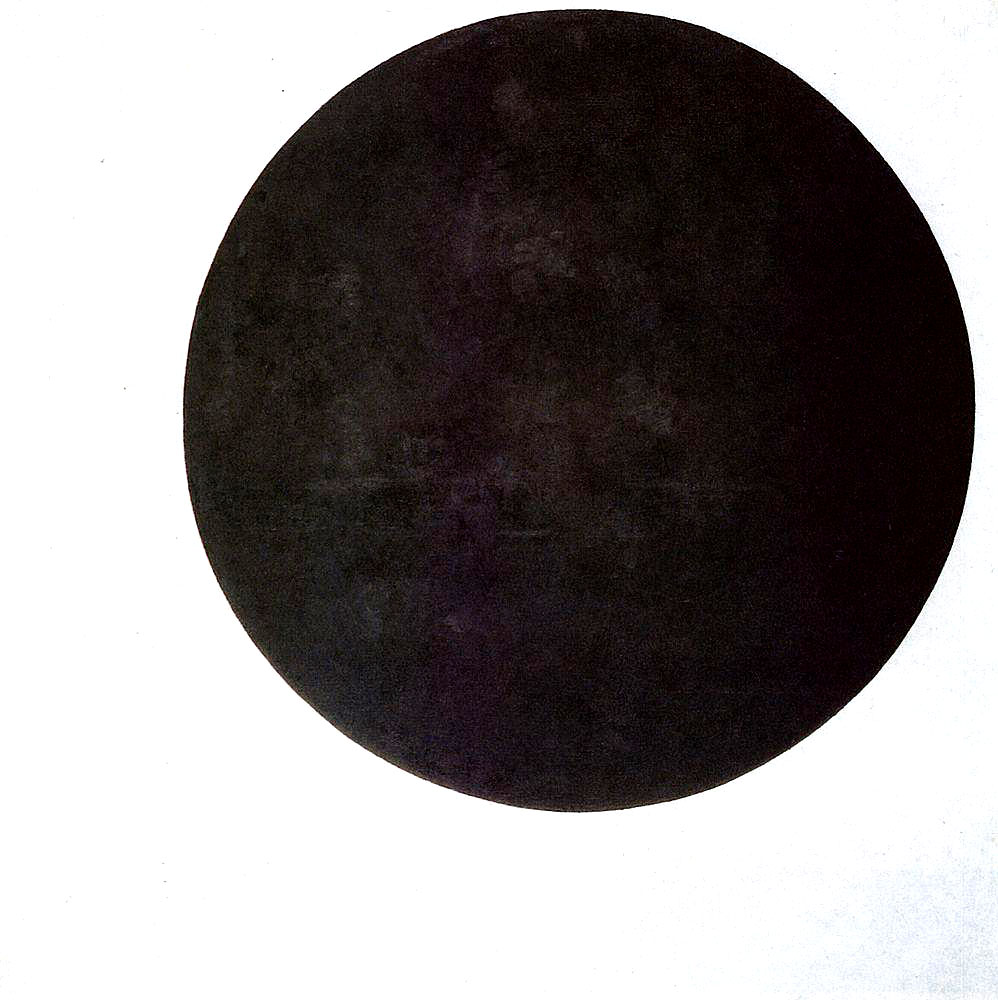

В начале 1920-х этот ряд дополнили «ЧЕРНЫЙ КРЕСТ» и «ЧЕРНЫЙ КРУГ».

«Черный крест”

«Черный круг”

В 1916 Малевич организовал группу «Супремус», в задачи которой входила теоретическая и практическая разработка идей супрематизма. В нее вошли И. В. Клюн, Л. С. Попова, О. В. Розанова, Н. А. Удальцова, А. А. Экстер, Н. М. Давыдова. В том же году Малевич был призван на военную службу. В 1917 он был избран в Московский Совет солдатских депутатов, в котором стал председателем художественного отдела.

После Октябрьской революции, в 1918 г., Малевич был также избран членом разных комиссий: Комиссии по делам искусств Наркомпроса: Комиссии по охране художественных ценностей искусства и старины, Музейной комиссии. В 1919 г. Малевич руководил мастерской в Государственных свободных художественных мастерских и в том же году получил приглашение работать в Витебской Высшей народной художественной школе, которую возглавлял М. З. Шагал. Малевич стремился внедрить коллективный метод образования и творчества, который вызвал методологические споры с М. З. Шагалом. В результате М. З. Шагал уехал из Витебска, а Малевич занял его место на посту руководителя школы. В 1920 г. в итоге поисков организационных форм и названия «новая хартия в искусстве», как обозначил группу сам Малевич, получила имя Уновис (Утвердители нового искусства). На выставках все картины экспонировались анонимно. В 1920 у Малевича родилась дочь Уна (названа в честь Уновиса), и в том же году он издал в Витебске альбом «Супрематизм. 34 рисунка».

В 1922-м году Малевич с несколькими учениками, в том числа И. Г. Чашником и Н. М. Cyeтиным, возвратился в Петроград и занялся воплощением идей пространственного супрематизма, разработкой путей его практического применения. В том же году Казимир Северинович занял пост директора Музея живописной культуры, а в 1923 г. и вплоть до 1926 г. был директором Государственного института художественной культуры (Гипхука). Здесь он руководил формально-теоретическим отделом, отделом материальной культуры и в 1925 году совместно с учениками создал пространственные супрематические модели — «архитектоны». В связи с рядом разногласий художник был вынужден уйти из Гинхука. В 1927 г. Казимир Северинович побывал в Германии с выставкой своих работ и в 1928 г. вернулся в Россию. В этот период и вплоть до 1930 г. он опубликовал ряд статей о современном искусстве в харьковском журнале «Новая генерация». Коллеги по Государственному институту истории искусств, сотрудником которого в это время был Малевич, отрицательно относились к его исследовательской деятельности и добились, чтобы художник покинул институт. На это Малевич ответил заявлением о том, что «Искусствоведы всегда требуют, чтобы искусство было понятно, но никогда не требуют от себя приспособить свою голову к пониманию».

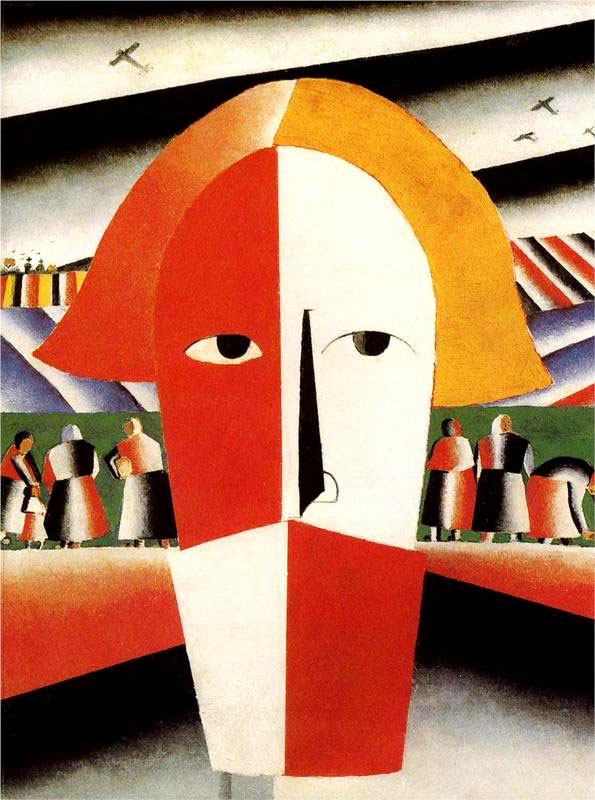

В этот период художник снова вернулся к живописи в крестьянской теме, соединив в картинах идеи кубофутуризма и супрематизма («КРЕСТЬЯНИН», 1928−1932, ГТГ; «ТОРС В ЖЕЛТОЙ РУБАШКЕ», 1928−1932, ГРМ, «ПЕЙЗАЖ С ПЯТЬЮ ДОМАМИ», 1928−1932, ГРМ). В ГРМ; «ПОРТРЕТ В. А. ПАВЛОВА», 1933, ПТ).

«Голова крестьянина”

«Торс»

«Портрет В. А. Павлова»

В 1929 г. состоялась обзорная выставка Малевича в Третьяковской галерее, а в 1932 г. художник получил экспериментальную лабораторию в Русском музее. Однако его здоровье ухудшалось, и в 1935 Малевича не стало.

«Могила Малевича»

Художник был похоронен в супрематическом гробу, урну с его прахом перевезли из Ленинграда в Москву и захоронили под Москвой в Немчиновке. На могиле Малевича его ученик Н. М. Суетин спроектировал и изготовил памятник в виде белого куба с квадратом.