“Постараться употребить все политические средствы по введению между разными татарского поколениями междоусобные распри и несогласия […] СИЭ весма немало послужит может к наискореишему и легчаишему Крыма завоеванию”

Все мы неоднократно слышали о “Крым – исконно русский край”. Благодаря российской пропаганде в это уверовали не только россияне, но и даже некоторые “соотечественники”. Официоза этой доктрине добавил мартовский выступление Владимира Путина в Георгиевском зале Кремля по результатам крымского “референдума”.

Президент РФ актуализировал историческую память сограждан о Крыме, где “буквально все пронизано нашей общей историей и гордостью”, рядом постулатов. Вспомнил Путин о давнем Херсонес и связанный с ним “духовный подвиг” святого князя Владимира (при этом забыв указать его киевскому).

“Русский Крым”? Национальный состав региона в 1897-2001 гг

О могилах русских солдат, “мужеством которых Крым в 1783 г. был взят под Российскую державу” (довольно странное и алогично формулировка). О Севастополе – “Город-легенду, город великой судьбы, город-крепость и семью русского Черноморского военного флота” … О Балаклаве и Керчь, Малахов курган, Сапун-гору – “Символы русской воинской славы и невиданной доблести”.

| “По покоренья Крыма” – российская памятная медаль 2014 года. Фото point.md |

При этом лекция преподавателя истории Путина вышла какая-то нецелостной и неполное. С чего вести отсчет российского периода истории Крыма? Духовного подвига святого Владимира для обоснования “исконно-русскости” Крыма как-то маловато … неубедительно, не говоря уже о том, что тот был великим князем киевским. И с 1783 годом тоже не совсем понятно.

Что же вынес российский президент за рамки “общей” российско-крымской истории, “славы и доблести”? Неужели ее наиболее драматическими моментами были Малахов курган и Сапун-гора? А какой была история Крыма “необщая”? Наконец, где начало Крыму “исконно русского”?

Объективные ответы на эти вопросы априори невозможны в рамках путинской риторики “славы – доблести – гордости”. На самом деле в 1783 Российская империя Крымское ханство аннексировала, т.е. присоединила насильственным путем в одностороннем порядке.

|

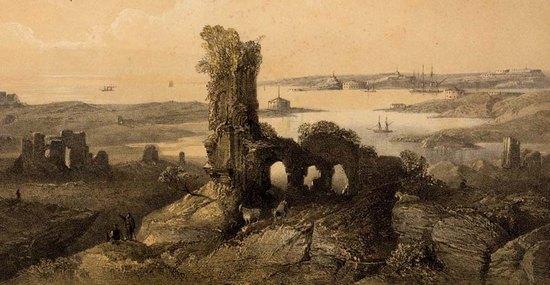

| Карло Боссоли. Фрагмент литографии “Руины Херсонеса близ Севастополя” 1856 г. |

Таким образом, мартовская акция – 2014 является уже второй аннексией Крыма. В первом случае территориальные потери понесла Османская империя. Во втором – Украина.

Но есть одна интересная совместная обстоятельство обоих хирургических операций. И в 1783, и в 2014 Российская империя аннексировала формально “независимую” государство Крымское ханство / Автономную Республику Крым. Другой общий момент – и тогда, и вчера Крым получил “независимость” благодаря России. В 1774 г. – в результате Кучук-Кайнарджийского мира с “вежливо” навязанной Оттоманской Порте условием о независимости ханства от турецкого султана. А за 240 г. спустя – в результате т. н. “Референдума” под дулами автоматов АК-100 серии “вежливых людей”.

Московcьке царство vs Крымское ханство

Аннексия – 1783 стала завершающим аккордом длительного московско / русско – крымского противостояния еще с XVI в. Этот антагонизм стал следствием роста политической и военной веса обоих государственных образований.

|

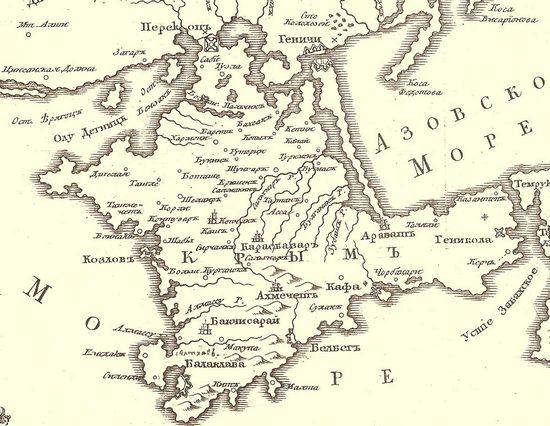

| Еще без “города русской славы”. Фрагмент карты “Полуостров Крым с пограничными землями”, 1768-1774 гг |

В дореволюционной русской и советской историографии борьба Московского княжества, а впоследствии и Российского государства с Крымским ханством считалась “справедливой”. Последнее называлось “отечеством и убежищем толпы мусульманских хищников”, было “опасным очагом агрессии на Юге, отвлекавшим много сил русского и украинского народов”.

Современная российская историография, за небольшим исключением, тоже отстаивает упомянутый постулат:

“Реальным … гарантом крымской безопасности может стать только Сильный в военном отношении сюзерен – метрополия Крыма, государство с непререкаемым международным авторитетом …. Сохранение крымского интегритета, то есть стабильности и неприкосновенность Крыма, возможно лишь при его опоре на самую сильную государство континента; всякое же изменение статуса ведет к возникновению нестабильности “ [1].

Несложно догадаться, какой “сюзерен – метрополия Крыму” подразумевается. Агрессивность как норма стала фактически традиции в обосновании “исторического права” России на владение той или иной территорией.

Конечно, нельзя исключать фактора татарских походов на материк за живым товаром. Крымское ханство превратило набеги за ясырем в своеобразный промысел. Как писал Я. Дашкевич, “рацции происходили почти ежегодно, а порой два – три раза в год” [2].

Результатом татарских набегов были выжжены и бесчеловечном города и села. С другой стороны, в настоящее время территория Крымского ханства становится объектом вторжения московских войск и нападений запорожских и донских казаков.

Целью последних не всегда было освобождение пленников из татарского плена. Как правило, это были разбойничьи нападения казацкой вольницы. Поэтому, по словам В. Дубровского, необходимо отказаться от априорной “романтики сухопутной и морской борьбы (козакив. – Б.К.) XVI – XVII ст., Что недалеко отходила от обычного пирацтва и разбоя …” [ 3].

Вторжение московских войск на полуостров стали проявлением реализации колонизационной политики Московского княжества, направленной, в частности, и на получение выхода к Черному морю. С другой стороны, Крымское ханство на середину XVII века. оставалось фактически последним среди государственных образований, которые сформировались в результате распада Золотой Орды. И последнее, еще не завоеванным Московским княжеством.

|

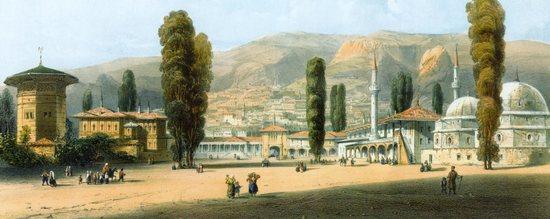

| Карасубазар, Иалта, Силенди, Кафа, Ахмечеть, Чорбацары и другие исконно-русские города и села |

Еще в 1559 г. царь Иване IV направил “промышлять под Крымом” восьмитысячном войско во главе с окольничим Даниилом Адашевым. К походу присоединился также пятитысячный отряд запорожских казаков Дмитрия Вишневецкого.

Вблизи Азова запорожцы разбили отряд крымской конницы, которая готовилась к походу на Казань. Вместе отряд Адашева спустился на лодках по Днепру до крымского побережья. На море он захватил два турецких корабля и высадился в Крыму [4]. В своем “промысле” адашевци удовлетворились опустошением нескольких поселений.

Век спустя появляется план завоевания Крыма. Его автором был хорват Юрий Крижанич; этот план адресовался московскому царю Алексею Михайловичу.

Прежде всего, Крижанич обосновывает “справедливость” завоевания Крыма Москвой: “… Против южных народов: крымцев, ногайцев и всех татар, всегда существует справедливая причина войны, ибо они никогда НЕ перестают обижать нас”.

|

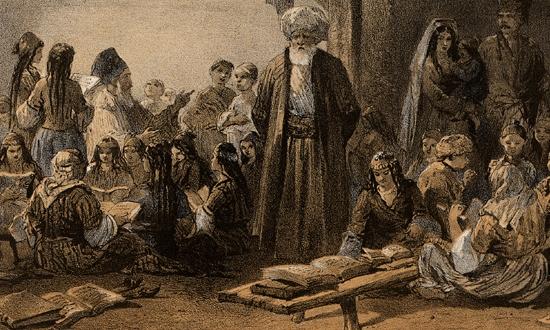

| Карло Боссоли. Фрагмент литографии “Татарская школа” 1856 г. |

Однако “месть” южным соседям все же не является главной причиной войны с татарами. Скорее она является удачным поводом к завоеванию богатого края Московским царством. Ведь овладение Крымом открывало огромные экономические и геополитические перспективы.

Собственно, Крижанич и не скрывает этого. В частности, он пишет:

“Перекопская государство будет весьма удобна, – гораздо больше, чем другие страны русские, удобна для твоего государева пребывания по следующим основаниям: 1) совета Приморской городов и корабельных пристаней 2) в тамошнее море впадают русские реки 3) вино, деревянное масло , шелковые и всякие дорогие товары доплывают туда близким путем 4) сама крымская страна украшена и обогащено дарами Божьей: не говорю о хлеб, вино, масло, мед и разные фрукты, коих множество вывозится оттуда в Царьград; напомню лучше, что там плодятся кони , очень пригодные к военному делу, каких на Руси большой недостаток “.

Более того, по мнению Крижанича завоевания Крыма должно стать внешнеполитическим приоритетом Московского царства: “… Не Занимая своих воинских сил войною … с народами северным, западными и восточными …, а выбрать все эти силы на добывание Перекопской области” [5], – резюмирует автор этой внешнеполитической доктрины.

Точно не известно, знал об этом плане завоевания Крыма царь. Но, несомненно, он является важной достопримечательностью того времени, которая помогает проследить эволюцию взглядов и освещает мотивы внешней политики Московского царства по Крымского ханства.

|

| Карло Боссоли. “Общий вид Балаклавы”, литография 1856 |

В 1686 г., во время правления царевны Софьи, осуществлена новая попытка завоевания Крыма. В походе приняло участие стотысячное войско во главе с новгородским наместником князем В. Голицыным. К нему присоединилось 50 тысяч казаков во главе с гетманом И. Самойловича. Степные пожары и нехватку продовольствия, с которыми русское войско столкнулись в южных степях, заставили Голицына отказаться от похода и вернуться в Москву [6].

Российские походы в Крым XVI-XVII вв. были по своей природе и последствиями здобичницькимы. Эти вторжения заканчивались исключительно разорением и ограблением поселений полуострова. Закрепиться в Крыму, а тем более его овладеть, Москве не хватало материальных и человеческих ресурсов.

Уникальные фото депортированных Кырымлы из проекта “Наш Крым” УИНП

Кроме того, нужно учитывать фактор степи, следовательно, оторванность войск от снабжения продовольствием и амуницией. Московское царство было отрезано от полуострова безлюдной степью. Только его колонизировав, т.е. создав базу для продвижения к черноморскому побережью и закрепления на нем, можно было рассчитывать на достижение стратегической цели – завоевания Крыма. Получение черноморского побережья открывало также перспективы для морской торговли.

|

| Карло Боссоли. “Пики горы Св. Петра”, литография 1856 |

Идея создания на Черном море порта для иностранной торговли возникла уже в первые годы царствования Петра I. Но по Карловицкому соглашением России пришлось отказаться от захвата Керченского пролива. А без нее владения Азовом теряло смысл. Поэтому внимание русского царя было перенесено на Балтийское море.

Время настоящего бедствия для Крыма стали российские походы 30-х гг XVIII в.

В царствование императрицы Анны Иоанновны, в 1736 г., войско фельдмаршала графа Миниха ворвались в Крым. Разбив близ Перекопа стотысячного войска крымского хана Каплан-Гирея, Миних начал “зачистку” Крыма [7].

|

| Бурхард Кристоф Миних |

Карасубазар был сожжен, Евпатория разрушена. Но наиболее варварского опустошения претерпела ханская столица – Бахчисарай. Было сожжено много домов, среди которых и здания Иезуитской миссии. Богатая библиотека была отчасти сожжена, а частью затоплена вином, найденным солдатами Миниха в погребах, где иезуиты пытались скрыть от уничтожения лучшие книги и рукописи [8].

Сгорел также ханский дворец; в пламени пожара погиб архив обладателей Крыма Гиреев. Татарские села также истреблялись и сжигались. Уцелевшие только те татары, которые укрылись в горах; степи обезлюдели [9].

|

| Карло Боссоли. “Ханский дворец в Бахчисарае”, 1856 г. На литографии дворец изображен уже после перестройки в конце XVIII века. |

В следующем, 1737, другой русский фельдмаршал, граф Ласси также прошелся рейдом по Крыму. Перебив войска Менгли-Гирея, Ласси сжег много поселений, которые уцелели от рук Миниха по той причине, что они находились в стороне от его пути. Крым подвергся жестокому опустошению [7].

“Принуждение к миру”

Последний этап российского завоевания Крыма связан с правлением императрицы Екатерины II в. Именно тогда империя развернула широкомасштабную кампанию за получение Крымского полуострова.

|

| Екатерина II |

Сразу после восхождения Екатерины II на российский престол, в июле 1762 ей было подано документ о важности Крыма для империи. “Доклад” О Малой Татарии “содержал главные идеи крымского плана уже упоминавшегося Крижанич.

Обосновав “справедливость” завоевания Крыма, автор “Приложу” отмечает стратегическое значение полуострова: “Полуостров Крым местоположение своим столько важен, что действительно может почитаться ключом Российских и турецких владений”. Пока он находится в турецком подданстве, Крым будет оставаться опасным для России:

“А напротив того, когда бы Находился под российский государством … это не токмо безопасность России надежно и прочно утверждена была, но тогда находилось бы Азовское и Черное море под ея властию, а под страхом ближние восточный и южный страны, из которых неминуемо имела бы она между прочим привлечь к себе всю коммерцию “ [10].

“Доклад”, без сомнения, импонировал царицы, особенно после побед 1770-1771 гг в войне с Турцией. Опираясь на это, российские дипломаты предложили туркам предоставить Крымскому ханству независимость. Другими словами – отказаться от владения Крымом. Однако Оттоманская Порта отклонила это предложение [11].

|

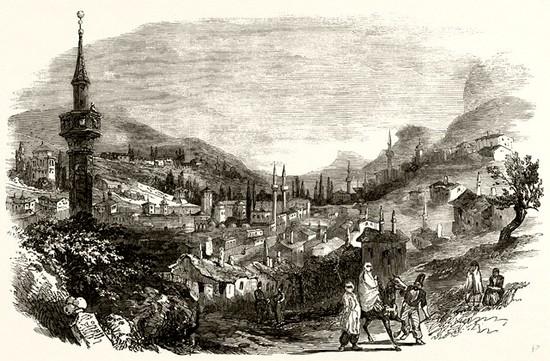

| Бахчисарай конце ХVIII века |

Тогда Россия решила действовать по принципу “разделяй и властвуй”. Собственно, еще в октябре 1769 Екатерина II поручила графу Н. Панину осуществить “намерение, клонящееся к поколебанию татарских орд против нынешнего их подданства”. Другими словами – отказать татар от турецкого подданства.

Панин получил для этого значительные полномочия, а также необходимую “экстраординарную сумму” и подарки хану и мурзам для их мотивации в этой “благой” делу. Однако переговоры с Каплан-Гиреем ИИ, несмотря на заверения царского эмиссара в предоставлении хану всякой помощи со стороны России для получения Крымом независимости, закончились провалом. Хан отказался от российского вмешательства.

Эта дипломатическое поражение наталкивает Петербург к корректировке своей политики в Крыму. Екатерина II решает расколоть единство татар, чтобы таким образом достичь своей цели – лишить Оттоманскую Порту ее сюзеренитета над Крымским ханством.

|

| Никита Иванович Панин |

Эта операция возлагалась на уже упоминавшегося Панина. Его “служебный журнал” проливает свет на методы и средства, с помощью которых планировалось расположить татар в империи. Сепаратные переговоры с представителями татарских родов стимулировались щедрыми подарками, обещаниями блестящей карьеры, в конце концов, деньгами [12].

Очевидно, именно в это время появляется проект завоевания Крыма, известный под названием “Рассуждение одного Российского патриота в бывших с татарами делах и войнах, и способах к прекращению оных навсегда”. Анонимный автор записки был хорошо осведомлен в крымских делах. Он разработал целую программу военно-политического овладения Крымом.

Прежде всего, следует “Постараться употребить все политические средствы по введению между разными татарского поколениями (Племенами. – Б.К.) междоусобные распри и несогласия […] и чрез то разделить их на разные частные владении, к чему многие и различные способы наититься могут “. Это, в свою очередь, “Весма немало послужит может к наискореишему и легчаишему Крыма завоеванию” [13].

За русско-турецкой войны 1768-1774 гг установки автора записки были методично реализованы. Этому способствовали победы П. Румянцева в Молдавии у г. Ларге и Кагуле в июле 1770 и взятия в сентябре Бендер Н. Паниным. Отрезанные от доступа к степям, ногайские орды едисанцив и буджаков вынуждены были вступить в “союз” с Россией. Не устояли перед убеждениями панинських агентов также едичкулы и джамбулукы. Они отказались от подданства Порты.

|

| Еще одна литография Карло Боссоли изображает группу крымских татар у символа российского господства – т. н. “Екатерининской мили”, которая была установлена перед Ханским дворцом перед визитом импертрици в Крым. |

Осталось только “мотивировать” крымских татар. Для внесения раскола командующий русской армией князь В. Долгорукий предпринял подкупа их влиятельной группы. Среди них были и члены рода Гиреев.

Но хан Селим-Гирей (1770-1771 гг), который тогда правил Крымом, остался верен Турции. Более того, даже лично воевал на стороне султана против русской армии на Дунае. А калга, т.е. ханский наместник, склонялся вместе с диваном до полного отказа переговоров с Долгоруким.

Союзником империи в Крыму стал представитель ханского рода Шагин-Гирей. При поддержке российских войск он надеялся занять престол и выступил за налаживание сотрудничества с Петербургом.

Возвращение в Крым хана Селим-Гирея заставило Шагина и возглавляемую им пророссийскую партию временно свернуть деятельность. Но уже в июле 1771 в Крым поступила тридцатитысячную армия князя Долгорукого. Его поддерживали 60 тысяч ногайцев, бывших подданных хана. В. Долгорукий утвердил на престоле Сахиб-Гирея, брата Шагин-Гирея. Последний занял место калги. Крым оккупировали российские войска [11, с. 5].

На Долгорукого возлагалась задача заключить договор с ханом. Однако переговоры с татарами продолжались безрезультатно. Тогда россияне прибегли к вооруженному “принуждения к миру”. В сентябре 1772 армия Долгорукого истребила “татарские скопища, производившие беспорядок” [14, с. 11].

На самом же деле, это были татары, не захотели повиноваться оккупационному режиму. Массовые казни, сопровождавшиеся сожжением поселений, продолжались несколько недель. Количество коренного населения резко уменьшалась. Поняв, что оккупанты не остановятся перед истреблением мирного населения, татарские представители вынуждены были согласиться на подписание договора о “независимости” ханства [11, с. 6].

|

| Карло Боссоли. “Дворец в Бахчисарае”, 1857 |

1 ноября 1772 в Карасубазаре, где собрались старейшины бейських родов, мурзы и ногайские представители, было подписано союзный трактат. Соглашение признавала “независимость” татарских народов, составляли одну область. Провозглашался союз с Россией. “Во всегдашнее содержание” россиянам передавались крепости Керчь и Еникале [14, с. 11], а также бухта Ахтиар.

Аннексия 1783. Как Российская империя захватила Крым

Фактически, Россия получала возможности для развития своей иностранной торговли. Завладение же бухтой Ахтиар позволяло построить здесь базу для будущего Черноморского флота. Вот почему так жестокими были методы и средства в арсенале российской борьбы за овладение Крымским полуостровом. Цель оправдывала средства для ее достижения. К тому же повод для завоевания Крыма был “справедливым” – стремление исторической “мести” за причиненный “крымскими хищниками” образы Российском государстве.

- Похлебкин В.В. К вопросу о Геополитический и международно – правовом положении Крыма / / Московский журнал международного права. – 1996. – № 2. – С. 171-173.

- Дашкевич Я. Украинский в Крыму (XVI – начало XVII века) / / Современность. – 1992. – № 4. – С. 98.

- Дубровский В. Украина и Крым в исторических взаимоотношениях. – Женева: на правах рукописи, 1946. – С. 6.

- Шефу Н.А. Самые знаменитые войны и битвы России. – М.: Вече, 1999. – С. 87.

- Бережков М.Н. План завоевания Крыма, Составленные в царствование государя Алексея Михайловича ученым славянин Юрием Крижанич. – СПб., 1891. – С. 74, 76-77.

- Лапицкая С. Завоевание и колонизация Крыма царизмом / / Исторический журнал. – 1937. – № 7. – С. 42.

- Марков Е.Л. Очерки Крыма: Картины крымской жизни, истории и природы. – Симферополь; Москва: Таврия: Культура, 1994. – С. 318.

- Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма. – Ч. 14. – СПб, 1885. – С. 67.

- Вольфсон Б. Присоединение Крыма к России в 1783 году / / Исторический журнал. – 1941. – № 3. – С. 61.

- Сергеев А. Доклад императрице Екатерине II-й по вступлении ее на престол, изображающий систему крымских татар, их опасность для России и претензию на них. В Малой Татарии / / Известия Таврической ученой Архивное комиссии (далее – ИТУАК). – 1916. – № 53. – С. 191.

- Возгрин В. Аннексия Крыма Российской империей / / Крымскотатарский вопрос. – 1999. – № 4. – С. 3-25.

- Из бумаг графа Н.И. Панина / / Русский Архив. – 1878. – № 12. – С. 451, 458, 451-482.

- Государственный архив АР Крым (далее ГААРК). – Ф. 535. – Оп. 1. – Спр. 2460. – Л. 1-15. Публикация: Вернадский Г. В. Записки о необходимости присоединения Крыма к России: Из Тавельского архива В.С. Попова / / ИТУАК. – 1919 – № 56. – С. 111-126.

- Лашков Ф. Шагин – Гирей, последний крымский хан. (Историческмй очерк). – К., 1886. – С. 11.

Материал подготовлен Украинским институтом национальной памяти в рамках проекта “Наш Крым”.

Смотрите также:

Восстановление Крыма Украинской ССР после войны

Как депортировали крымских татар и что из этого вышло

1988 советский эсминец атакует американский фрегат под Ялтой. ВИДЕО

Постановление о депортации и превратить его в область РСФСР

Холодная война за Крым. Как делили флот в 1990-х годах. ФОТО

Два берега одной Степи. О дружбе казаков и татар