Россия в этой войне воевала преимущественно украинскими руками – до 50% войска Империи составляли солдаты, матросы и офицеры украинского происхождения, причем матросы украинского составляли около 70% Черноморского флота.

И русская историческая наука, и средства пропаганды выдавали за непреложную истину лозунг “Севастополь – город русской славы”. Связывали это, прежде всего, с событиями Крымской войны 1853-1856 годов. Однако, во-первых, Российская Империяв этой войне воевала преимущественно украинскими руками, а во-вторых, она эту войну проиграла.

При осмотре экспозиции в музейном Севастопольском комплексе “Михайловская батарея”, подготовленной совместно Музеем Шереметьевых и Военно-морским музеем Украины, значительную часть которой составляют материалы, посвященные событиям Крымской (Восточной) войны 1853-1856 гг, я обратил внимание на один, казалось бы, обычный и не примечательный снимок, который был сделан, вероятно, в 1904 , [1]

На нем изображены более 40 седых и бородатых ветеранов войны, бывших матросов Черноморского флота, которые были собраны в торжественных мероприятий по случаю 50-й годовщине обороны Севастополя.

Фамилии этих ветеранов натолкнули на важную мысль. Достаточно ознакомиться с этим списком, чтобы понять о чем речь.

| Матросы-ветераны, защитники Севастополя (на русском языке): 1. Реков А.В., 2. Суббота К.Т., 3. Реков М.А., 4. Саранча Т.К., 5. Бульба М., 6. Кривой И.К., 7. Гринько С.Е., 8. Дядик Г.И., 9. ; Щербаковский И.Т., 10. Руденко П.П., 11. Евтушенко С.Ф., 12. стучали М.И., 13. Барабаш А.М ., 14. Занудько В.И., 15. Павлюк С.С., 16. Свистун Е.В., 17. Терновский П.М., 18. фершал Г.Д., 19. Бороденко Г.М., 20. Черный С.С., 21. Клещ Г.А., 22. Лоик Е.М. , 23. Клещ М.А., 24. Константинов А.А., 25. Усатый Ф.И., 26.Дорошенко П.А., 27.Гринько И., 28 . Дудниченко П.А., 29.Чуприно С.Е., 30. Смоленский М.Д., 31. Лоик Н.Н., 32. Калина И.А., 33. Хилобоченко Ф.С., 34. Настобурка Г.Т., 35. Горобец Т.Ф., 36. Череп К.И., 37. Резник Г.М., 38 . Смоленский С.Д., 39. Стояненко С.Д., 40. Одношевный Н.И., 41. Топаль Г.Л. Фото из фондов Музея Шереметьевых |

Лишь трое из ветеранов имеют однозначно русские фамилии, еще двое-трое – фамилии, возможно, неукраинского происхождения. Подавляющее же большинство – не менее 35-ти мужчин с 41-го, то есть 85-90% – имеют именно украинские фамилии.

Тогда я и задумался, а насколько весомым был украинский фактор в войне 1853-1856 годов России против коалиции государств Константинопольского союза?

Определяя вес украинского фактора в любой войне, следует понимать, что он не укладывается только в формулу “участие соотечественников в войне”, а представляет собой значительно шире явление. Важнейшими составляющими украинского фактора в этой войне является:

– территория Украины (города, порты, крепости, важные районы и объекты, сухопутные и морские коммуникации и т.д.) как цель войны, театр военных действий, места сражений и боев;

– Украинской (не только этнические, но и представители других народов – выходцы из украинских земель) в составе армий воюющих сторон, их полководческие и боевые заслуги, героизм, личный вклад в оборону и победы над врагом;

– вклад конкретных лиц, общин, хозяйств, предприятий Украины в поставках и моральную поддержку армии, а также деятельность медицинских учреждений на территории Украины по спасению жизней и лечения раненых;

– влияние условий войны на жизнедеятельность населения Украины, человеческие и материальные потери Украины в войне;

– последствия войны для Украины, их влияние на дальнейшую судьбу страны и судеб широких слоев населения.

В мировую историю эта война с подачи англичан и французов вошла под названием Восточной войны, поскольку определяющей причиной и главной темой войны было Восточный вопрос – усиление влияния и господства на Ближнем Востоке. Почему Крымская? Такое название закрепилось за ней в истории Российской империи (затем – СССР), поскольку именно Крымский полуостров стал главным театром военных действий.

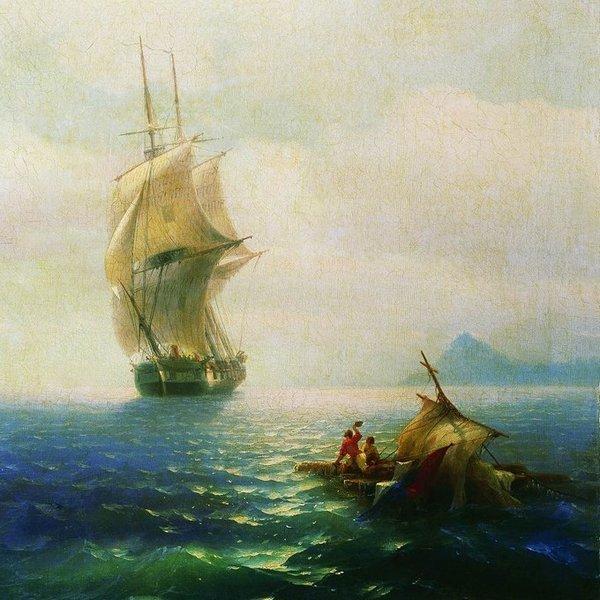

| Иван Айвазовский. Взятие Севастополя, 1855. Национальный музей Грузии, Тбилиси |

Восточная (Крымская) война стала крупнейшим за века военным конфликтом в Европе в период между наполеоновскими войнами и Первой мировой войной.

Ее вели, с одной стороны, Российская империя, а с другой – Османская империя и ее союзники по коалиции: Великобритания, Франция и Сардинское королевство, за расширение имперских владений и доминирования в Европе, на Кавказе, в Передней и Малой Азии и на Ближнем Востоке.

Война была не только военным конфликтом между двумя империями – Россией и Турцией, в котором на стороне одной из сторон впервые выступили другие влиятельные государства, а стала прологом мировой войны. Фактически в ней, с учетом современных независимых государств, в различных проявлениях – войска, материальные ресурсы, дипломатические усилия и т.д. – участвовали более 20 стран.

|

| Украинским бородоням в Крымской войне противостояли шотландские Уильям Нобль, Александер Дэвис и Джон Харпер. Фото из фондов Имперского военного музея в Лондоне. |

Кроме того, это был и цивилизационный конфликт, суть которого заключалась в том, что после Французской революции конца XVIII в. и наполеоновских войн большинство европейских стран вступили на путь ускоренного технического и экономического прогресса.

Революции 1848-1849 гг в Европе довершили дело, дав дополнительный импульс развитию евроатлантической цивилизации. В этих революциях и вызываемых ими войнах Российская империя активно участвовала как консервативная сила, которая охраняла устаревший порядок – именно поэтому ее прозвали “жандармом Европы”.

Российская империя технически и экономически все более отставала от стран, которые побороли средневековые пережитки революционным путем. Вместе с тем она стала источником страха для остальных стран, вступивших на путь модернизации. Осознание российских угроз помогало политическому сближению даже давних соперников – Франции и Великобритании.

Этот союз возник в начале 1850-х гг именно с целью противостояния агрессивной политике России и оказался для российских правящих кругов вполне непредсказуемым [2].

|

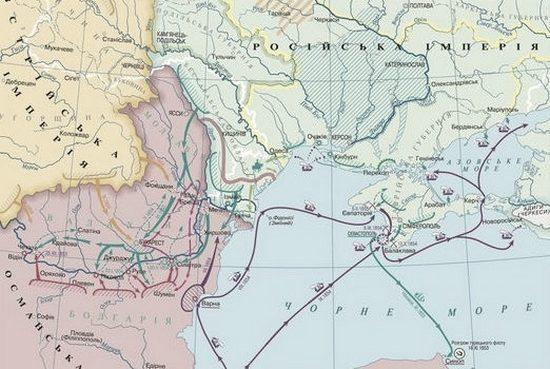

| Карта военных действий в Восточной (Крымской) войне 1853-1856 гг Черноморско-Крымский театр. |

Непосредственной причиной и поводом до начала очередной русско-турецкой войны стал конфликт между православным и католическим духовенством относительно права владения святыми местами в Палестине (Прежде всего, в Иерусалиме), которая была подчинена султанской Турции. После того, как в мае 1853

Порта, заручившись поддержкой Франции и Британии, отказала российскому послу князю Александру Меншикову о признании прав греческой церкви в отношении святых мест, а также привилегий православных христиан Османской империи, Россия разорвала дипломатические отношения с Турцией.

Российский император Николай Первый, который потребовал быть покровителем всех православных подданных Османской империи и выступить в роли защитника единоверцев, приказал войскам занять подчиненные султану дунайские княжества Молдавию и Валахию, что и было сделано. 4 октября турецкий султан Абдул-Меджид объявил войну России, а 20 октября манифест о войне с Турцией обнародовал российский император Николай Первый.

Война началась для России достаточно успешно. Особенно значимым событием стал разгром российским Черноморским флотом под командованием адмирала Павла Нахимова турецкой эскадры 18 ноября 1853 в Синопской битве. Это была одна из самых побед флота Российской империи и последняя битва в истории парусного флота.

|

| Синопский бой 18 ноября 1853 С картины Алексея Боголюбова |

22 декабря 1853, поддержав Турцию, которая оказалась на грани военного поражения, англо-французская эскадра вошла в Черное море. Английский пароход “Ретрибюшен” подошел к Севастополю. Командиру порта было выдвинуто условие, что во избежание войны между Россией и Англией и Францией российские корабли не должны выходить в море и нападать на турецкие суда.

9 февраля 1854 Россия объявила войну Англии и Франции. Те ответили России объявлением войны 15 марта 1854

|

| Британские войска в Крыму. Фото времен Крымской войны |

Начались активные военные действия союзников против Российской империи на нескольких театрах военных действий – Черноморском (на Черном и Азовском морях, в Причерноморье, Молдавии и Валахии, на Кавказе), Северо-Западном (на Балтийском и Белом морях), и даже на Дальневосточном (на Тихом океане, а именно на Камчатском полуострове – бой за крепость Петропавловск-Камчатский).

Однако основные действия развернулись в акватории Черного моря и на Крымском полуострове – преимущественно за главную морскую базу Черноморского флота Севастополь.

|

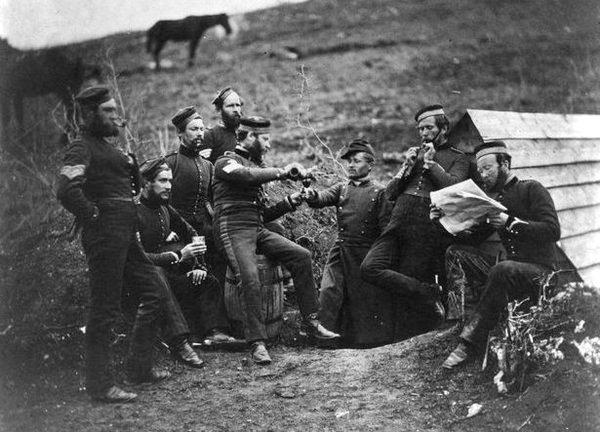

| Английские и французские солдаты выпивают вместе на позициях близ Севастополя. Фото Роджера Фентона |

Результаты и последствия Крымской войны продемонстрировали отсталость России от развитых европейских государств и оказались катастрофическими для России, став толчком для кардинальных изменений внутри страны.

Поражение в войне стала следствием российского экспансионизма и авантюрной политики самодержавия, некомпетентности военного командования, технической отсталости русской армии, малочисленности и неподготовленности военно-морского флота, значительно уступал объединенными силами противника.

Уязвимым местом России стало отсутствие развитой сети дорог (прежде железных дорог), что не давало возможности своевременно перебрасывать людские и материальные ресурсы на театр военных действий. Подкрепление живой силой, пищевое и военное снабжение из Англии и Франции время приходило быстрее морем, чем по суше – из внутренних губерний Российской империи.

|

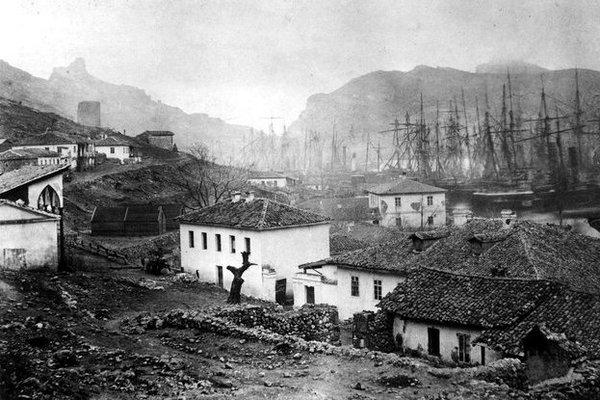

| Британские корабли в Балаклавской бухте. Фото Роджера Фентона |

Мужество, храбрость и отвага солдат, организаторов и руководителей обороны Севастополя не могли компенсировать общей социально-экономической и военной отсталости Российской империи.

Россия оказалась неспособной конкурировать с передовыми странами в производстве и обеспечении армии нарезным стрелковым и артиллерийским оружием и винтовым паровым флотом, не могла она соревноваться и в части транспортных средств. В стране в это время только зарождался железнодорожный транспорт и электрический телеграф.

|

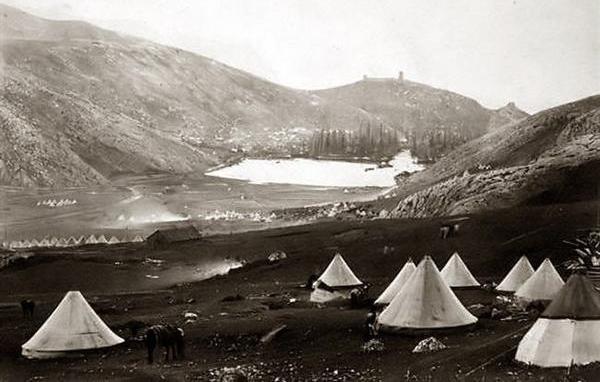

| Еще одно фото Балаклавы, занятой союзниками. На горе хорошо видно генуэзской крепость, на переднем плане – походные палатки. Фото Роджера Фентона |

Российские войска была слабо обеспечена винтовками-штуцерами. Сила этого оружия заключалась в том, что она стреляли дальше пушек: находясь в недосягаемости стрелок мог поражать боевые расчеты орудий. Русские войска были вооружены преимущественно гладкоствольными ружьями и поэтому могли вести эффективную стрельбу на дистанции не более 200 шагов.

В то время англо-французские войска, применяя нарезное оружие и пули новой конструкции (пули Минье), вели эффективный огонь на вчетверо большей дистанции – до 800-1000 шагов. Это стало одной из многих причин поражения России в Крымской войне.

|

| Оставлен русскими войсками редан под Севастополем. Фото Роджера Фентона |

Бездействие парусного российского флота после Синопской битвы и его затопления в Севастопольской бухте были обусловлены превосходством противника в качестве и численности флота, преимущественно пароходного.

Пехота могла отлично маршировать, однако не умела прицельно стрелять и действовать в россыпной строю. Этом ее не учили в мирное время. Еще хуже было с кавалерией. Русская конница имела отличный конский состав и умела прекрасно выполнять тонкости манежной езды, но не умела вести разведку и проводить глубокие рейды. Командование не пыталось даже использовать конницу как средство взаимодействия.

|

| Заброшенный Большой редан в Севастополе.Фото Джеймса Робертсона из фондовИмперского военного музеяв Лондоне. |

Война привела к расстройству всей финансовой системы Российской империи. С 1853 по 1855 дефицит государственного бюджета России вырос почти в шесть раз – с 52,5 до 307,3 млн. руб. Для финансирования военных затрат российскому правительству пришлось прибегнуть к печатанию необеспеченных кредитных билетов.

Это привело к снижению их серебряного покрытия с 45% в 1853 до 19% в 1858 г., то есть фактически к более двукратного обесценивания рубля. Всего Россия потратила на войну 800 млн. рублей, тогда как другая сторона – все союзные государства вместе – сумму эквивалентную около 600 млн. руб. [3]

Военные потери сторон в войне были почти равными: Российская империя потеряла убитыми и умершими от ран свыше 130 тыс. солдат и офицеров, а военные потери союзных войск составили более 150 тыс.: Франции – 96 тыс., Турции – около 32 тыс., Англии – 23 тыс., Сардинии – более 2 тыс. [4]

|

| Военное кладбище союзников возле Севастополя |

По другим подсчетам, общие потери, т.е. убитыми, умершими от ран и болезней, ранеными и больными, русской армии составили 522 тыс. человек, турецкой – до 400 тыс., французов – 95 тыс., англичан – 22 тыс. [5], однако есть основания считать такие цифры потерь российской, а особенно турецкой армии, завышенными.

|

| Убит | Умерло от ран | Умерло от болезней и по другим причинам | Всего безвозвратные потери | Ранены | Общие потери |

| Страны Константинопольского союза | 23007 | 24413 | 120041 | 167461 | 94238 | 261699 |

| Российская империя | 24731 | 15971 | 102000 | 142702 | 81247 | 223949 |

| Всего в войне | 47738 | 40384 | 221266 | 309388 | 175485 | 485648 |

Табл.1. Потери воюющих сторон в Восточной (Крымской) войне [6]

Общие же потери войны вместе с гражданскими жертвами были еще большими. “Львиная доля” этих потерь была следствием эпидемий и болезней, которые “косили” жизни людей в районах военных действий.

В целом, война привела кризиса российской социально-экономической системы и государственности в целом. Ее результаты ускорили ликвидацию крепостничества и развитие капитализма в стране, вызвали модернизацию вооруженных сил России. В международном измерении, война наглядно и убедительно провела линию цивилизационного раздела между Россией и Европой.

|

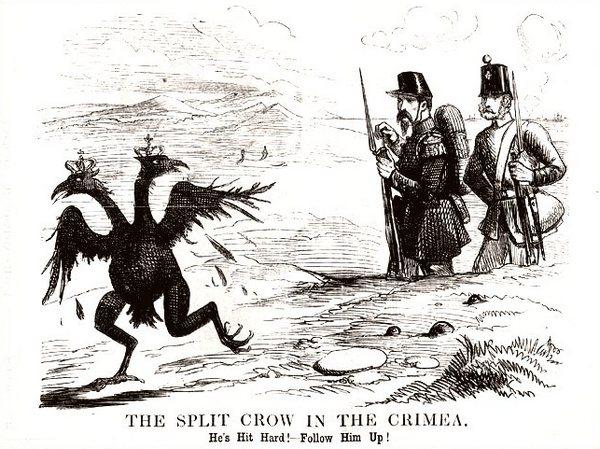

| “Двуглавая ворона в Крыму”. Карикатура в лондонском журнале “Панч”, 29 сентября 1855. Два солдата союзников наблюдают побег двуглавого российского орла. Подпись: “Она получила жестокий удар! Добей ее!” |

Этот цивилизационный раскол, как показало время, к сожалению, не исчез. Он и через 150 лет после Восточной войны, в XXI в., Остается действенным и мощным фактором, “камнем преткновения” в отношениях России со странами Запада.

Украина, находясь в составе Российской империи и потеряв признаки государственного суверенитета или автономии еще во второй пол. XVIII века., Была втянута в военный конфликт России с другими государствами и приняла активное участие в войне. Она вынуждена была отдавать на плаху войны свои человеческие и материальные ресурсы, проливая кровь за интересы Российского самодержавия.

Крупнейшие и самые трагические боевые действия этой войны произошли в пределах современной Украины. Cвий первый удар войска Англии и Франции нанесли по городам современной Украины – 10 апреля 1854 союзный флот в составе 28 судов атаковал и бомбардировал Одессу. В гавани было сожжено 9 торговых судов, однако этот удар был отбит.

Объединенные войска Турции, Франции и Великобритании не решились на высадку своих войск на южно землях. Однако, они решили применить свои сухопутные силы южнее – в Крыму.

|

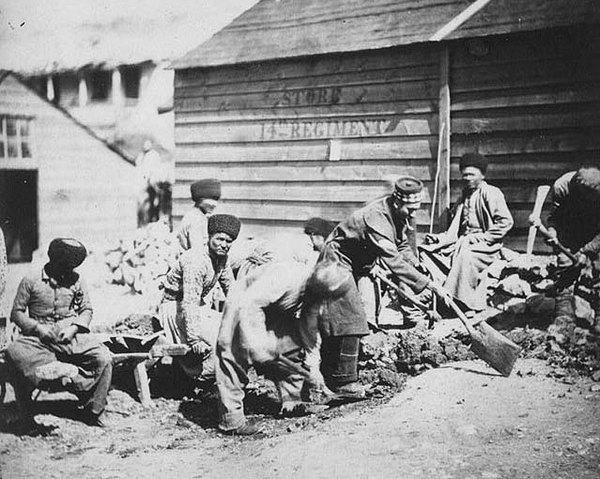

| Крымские татары, которых союзнические войска использовали как работников. Фото Роджера Фентона |

После высадки англо-франко-турецких войск в Евпатории и их первых побед, Николай Первый выразил опасения, что союзники могут прорвать оборону и захватить украинские земли русской короны. Поэтому 13 августа 1854 император дал согласие на формирование специальных отрядов для ведения партизанской войны в Киевской, Подольской и Волынской губерниях.

Интересно, что Украинской и уроженцы украинских земель действовали как в рядах российской армии и флота, так и на стороне противников России. На стороне Турции выступила незначительная часть украинской под командованием казацкого потомка, уроженца исторической Волыни Михаила Чайковского – он же Мехмед Садык-паша и генерал Османской империи атаман Чайка. Многонациональные казацкие части под его руководством довольно успешно действовали в Валахии и Молдавии [7].

|

| Мехмед Садык-паша (Михаил Чайковский) |

Подавляющее большинство украинского воевала на стороне Российской империи, составляя значительную долю среди офицеров и рядового состава. С украинской рекрутов и ополченцев было создано 10 полков – Азовский, Волынский, Днепровский, Житомирский, Кременчугский, Одесский, Подольский, Полтавский, Украинский и Черниговский.

С Полтавщины добровольцами в народное ополчение пошло 9,5 тыс. человек. В сентябре 1854 с добровольцев был сформирован и 1-й татарский полк, на создание которого дали деньги местные караимы [8].

Как отмечают исследователи, в частности П. Ляшук, украинского на то время составляли до 70% личного состава Черноморского флота [9].

|

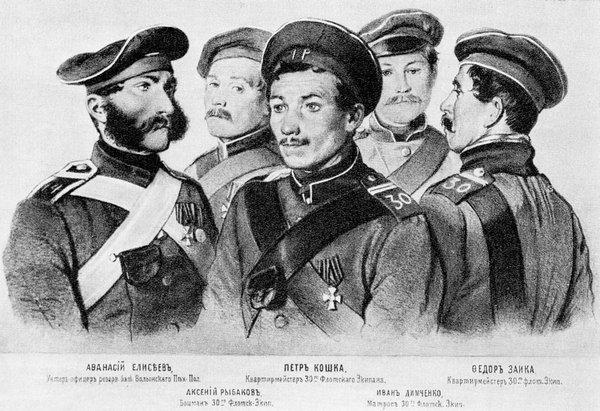

| Герои обороны Севастополя 1854-1855 гг Афанасий Елисеев, Аксений Рыбаков, Петр Кошка, Иван Дымченко, Федор Заика.Литография Георга Вильгельма Тимма |

С 1853 рjre рекрутов для Черноморского флота набирали преимущественно из Таврической, Херсонской и Екатеринославской губерний, где украинским были в абсолютном большинстве. Они были привычны к жаре, умели плавать, а доставка их к месту службы не была слишком дорогой для государственной казны. Офицерский состав черноморцев более чем на половину формировался из дворян и обер-офицерских детей Херсонской и Таврической губерний.

Воины-украинской проявили мужество и героизм в обороне Севастополя, Одессы, в боях на Черном море и на Крымском полуострове, а также на других театрах военных действий. Во время боевых действий своими подвигами прославилось много солдат и матросов – Украинской.

Среди известных героев обороны Севастополя Сидор Белобров, Андрей Гиденко, Дмитрий Горленко, Федор Даниленко, Иван Демьяненко, Иван Демченко (Дымченко), Федор Заика, Петр Кошка (Кошка), Михаил Мартынюк, Василий Чумаченко, Игнат Шевченко, Макар Шульга [10].

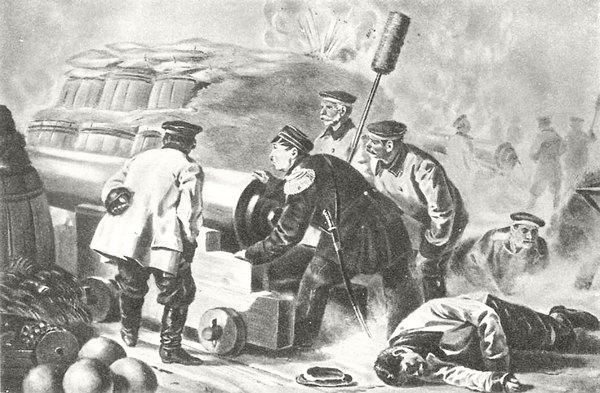

Так, матрос Михаил Мартынюк бросился в горящий пороховой погреб и вытащил оттуда пороховой ящик загоревшийся чем предотвратил взрыв артиллерийских снарядов и спас от разрушения бастион Брянского полка.

Под Севастополем для союзных войск оказались неожиданными дерзкие ночные вылазки русских солдат на позиции и в тыл противника, который находился практически в нескольких сотнях метров от укреплений защитников. В этих действиях неоднократно отметились украинского матросы Петр Кошка и Игнат Шевченко.

Легендарный матрос Петр Кошка, уроженец с. Ометинцы (ныне Немировского р-на Винницкой обл.), Участвовал в 18 вылазках, кроме того, ходил в разведку в стан врага сам. Отличился смелыми, инициативными действиями, храбростью и изобретательностью в бою, особенно в разведке и при захвате пленных.

|

| Матросы Петр Кошка и Федор Заика ведут пленного офицера. Фрагмент Панорамы “Оборона Севастополя” на Малаховом кургане. Франц Рубо и др.., 1904 |

Во время одной из вылазок, вооруженный только ножом, взял в плен трех французских солдат. В другой раз под огнем врага вырыл у самой вражеской траншеи закопано врагом по пояс в землю тело погибшего сапера русской армии и забрал его на 3-й бастион. Дважды был ранен: однажды штыком в живот, другой – пулей в руку, однако и после этого с честью воевал на передовой.

За отвагу и мужество был произведен в квартирмейстера (флотского унтер-офицера), награжден двумя наградами Военного ордена Святого Георгия и двумя медалями – серебряной за оборону Севастополя и бронзовой – в память о Крымской войне. За заслуги он был освобожден из крепостничества [11].

Герой обороны Севастополя Игнат Шевченко, призван на флот из Бердянского уезда Таврической губернии, во время атаки ценой собственной жизни защитил командира, лейтенанта Бирюльова. Этот подвиг так поразил общество, общественность начала сбор средств на сооружение первого в истории Российской империи памятника рядовому матросу. Автором бюста Шевченко стал известный скульптор М. Микешин.

В 1874 г. памятник был установлен в г. Николаеве, в 1902 г. переселения в г. Севастополь. К сожалению, 1918 г. его разрушили матросы анархисты. Новый памятник-бюст Игнату Шевченко установлен в 70-х годах ХХ ст. в г. Днепропетровск [12].

|

| Подвиг матроса Игната Шевченко. С картиныВладимира Маковского |

Наилучшее проявили себя и украинского Черноморского войска, состоявшее в основном из казаков, прибывших на Кубань после уничтожения Запорожской Сечи. Кубанцы смогли отправить в Крым два батальона пластунов из более 1800 человек.

Несмотря на незначительное количество казаков относительно остальных защитников Севастополя (75 тыс. солдат и матросов), в истории остались и их имена. Так, только с одной станице Бринькивськои чиновники Филипп и Арсений Профатило, казаки Савва Шмалько, Иван Логвиненко, Иван Рябчук, Иван Кобидський, Артем Махно, Клементий Расстройство, служивших во втором пешем (пластунски) батальоне, в 1854 г. были убиты или умерли от ран во время защиты города Севастополя.

Еще 13 бринькивчан вернулись домой невредимыми. Был среди станичников и свой награжден георгиевским крестом – Кузьма Бутко [13].

|

| Герои обороны Севастополя (слева направо): пластуны Сидор Белобров, Дмитрий Горленко, командир 2-го батальона подполковник Бенедикт Головинский, хорунжий Даниленко, пластуны Макар Шульга, Андрей Гиденко, чиновник Иван Демьяненко, пластун Лука Грещев |

Многие украинском, представителей низшего, среднего и высшего звеньев офицерского корпуса русской армии отличились при обороне Севастополя и в ходе боев на других театрах военных действий.

Так, в этом списке капитан-лейтенант Василий Стеценко, начальник артиллерии 1-го отделения оборонительной линии Севастополя (впоследствии стал вице-адмиралом); капитан-лейтенант Александр Андреев, командир приморской батареи № 10 (уроженец Екатеринославской губернии, также завершил службу вице-адмиралом); подпоручик Михаил Вроченський, помощник по артиллерийской части начальника 5-го отделения оборонительной линии (дослужился до звания генерал-майора полевой артиллерии); лейтенант Константин Голенко, командир 3-го бастиона 3-й линии обороны Севастополя (впоследствии стал капитаном 1-го ранга); командир 2-го казачьего батальона подполковник Бенедикт Головинский и многие другие.

|

| Василий Стеценко |

|

| Константин Голенко |

Украинское казацкое корни имел и выдающийся руководитель обороны Севастополя адмирал Павел Нахимов.

Одна из гипотез связывает его происхождение с Федором Нахимовским, который в свою гетмана Мазепы служил генеральным писарем Войска Запорожского. При гетмане Орлике Нахимовский выполнял дипломатическую миссию, был постоянным представителем гетмана Орлика при Крымском хане. В 1758 он умер в Бахчисарае, где и был похоронен.

|

| Адмирал Павел Нахимов на Пятом бастионе Севастополя. С картины Иллариона Прянишникова |

Со времен русско-турецкой войны за Северное Причерноморье в документах фигурирует фамилия подпоручика Ахтирского полка Тимофея Нахимова. Вполне вероятно, что так было изменено семейная фамилия потомками Федора Нахимовского, перешедших на русскую службу.

Сын Тимофея Нахимова – казацкий старшина из Слобожанщины Мануйло (Эммануил) Нахимов участвовал в боевых действиях против Турции на стороне России, а за храбрость и мужество получил от Екатерины Второй российское дворянство и земли в Харьковской и Смоленской губерниях. О Тимофея Нахимова в документах значится, что он был “с малороссиян”.

Так же и Мануйло Нахимов, и его сын Степан, и сын Степана, который родился в смоленском имении Нахимовых, Павел Нахимов – адмирал, герой Крымской войны [14].

28 июня 1855 Павел Нахимов был смертельно ранен пулей на Корниловському бастионе Малахова кургана и умер через два дня.

|

| Прощание с телом адмирала Павла Нахимова в его севастопольской квартире |

Мужественно сражались украинском и на других театрах военных действий. Следует особо отметить вклад первого губернатора Камчатки, организатора и руководителя героической обороны города и военного порта Петропавловск-Камчатский прославленного адмирала (на начало войны – генерал-майора, затем контр-адмирала) Василия Завойко – украинского, который происходил из дворян Полтавской губернии и корни которого также шло от казацкого рода.

Благодаря его инициативе и умелому руководству защитникам удалось отбить нападение англо-французской эскадры, с 17 по 24 августа 1854 осаждала порт, и заставить врага убраться.

|

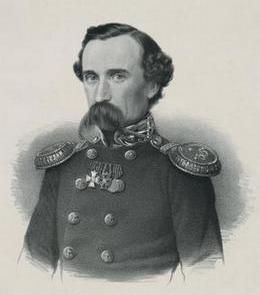

| Адмирал Василий Завойко, организатор обороны Камчатки от англо-турецкого флота в 1854 |

Среди погибших героев обороны Севастополя начальник 4-го отделения оборонительной линии капитан 1-го ранга Николай Юрковский с Полтавщины (погиб 11 июня 1955); начальник отделения 6-й пушечной бомбический батареи на 4-м бастионе лейтенант Виктор Богданович из Николаева (погиб 21 марта 1855) и многие другие офицеров-Украинской.

Вообще, из 155-ти офицеров, погибших при обороне Севастополя, не менее 55-ти были выходцами из украинских земель. Из 111 кавалеров ордена Святого Георгия за оборону Севастополя в 1854-55 гг не менее 25 – выходцы из Украины [15].

На Братском кладбище защитников Севастополя до сих пор сохранились могилы украинского – генерал-лейтенантов В. Мольського (С Волыни), П. Постольського (С Подолья), К. Сильвестровича (С Полтавщины), генерал-майора М. Тимофеева (Из Херсона), братьев Петра и Иоанна Ревуцких с Полтавщины (старший был поручителем и погиб в 1855 г. в 23-летнем возрасте, а младший во время обороны Севастополя был прапорщиком, прожил долгую жизнь, а после смерти в 1910 г., по завещанию, был похоронен рядом с братом) и многих других.

В общем, не только в Севастополе, а почти в каждом крупном городе современной Украины является захоронение участников Крымской войны – от рядовых до генералов.

|

| Фрагмент панорамы “Оборона Севастополя 1854 – 1855 годов” на Малаховом кургане. Франц Рубо и др.., 1904 |

Как отмечают отечественные историки, только при обороне Севастополя и только в сухопутных войсках российской армии погибли более 25 тыс. украинском [16]. Именно поэтому единственная в Украине батальная панорама “Оборона Севастополя” является для нас памятником не чужой, а нашей – украинского – истории и памятником отечественной военной славы.

Примечательно и то факт, что в обороне Севастополя участвовало гражданское население, женщины и даже дети. Прославился 12-летний мальчик Максим Рыбальченко, сын матроса 37-го батальона. В приказе говорилось: “Носил с бесстрашием ядра на бастион, с 27 марта использовался на Камчатском люнете, а затем добровольно вступил в прислугу к пушке, стал артиллеристом”.

10-летний Николай Пищенко после гибели отца-артиллериста остался на бастионе и всю осаду лихо стрелял по врагу из небольшой мортиры. Оба подростка (впервые в российской истории!) Были награждены серебряными медалями “За храбрость”.

Cаме участники обороны Севастополя были первыми среди гражданских лиц Российской империи, которые удостоились военных наград.

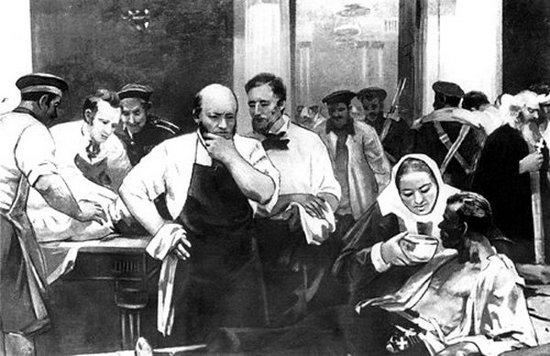

Высокой оценки достойна подвижнический труд севастопольских женщин. Впервые в мире во время Севастопольской обороны были введены на фронте сестры милосердия. Первый отряд сестер милосердия прибыл в Севастополь с выдающимся врачом-хирургом, основоположником военно-полевой хирургии, талантливым педагогом Николаем Пироговым, дальнейшую жизнь которого была тесно связана с Украиной.

Для ухода за ранеными в ноябре 1854 в Крым выехали и 13 киевлянок, принятых к Крестовоздвиженской общины сестер милосердия, которой и руководил в Севастополе Николай Пирогов.

|

| Николай Пирогов на главном перевязочном пункте. Скартины Михаила Труфанова. |

Сестрами милосердия стали жены, матери, сестры героев обороны Севастополя. Они брали пример с матросской сироты Даши Михайловой, прозванной Дашей Севастопольской, которая с первых дней обороны крепости добровольно оказывала помощь раненым.

Наряду с другими сестрами милосердия и смелыми поставщица воды и пищи на передовую следует назвать имена вдовы матроса Дарьи Ткач, регулярно доставляла на передовые позиции квас и воду, жены матроса 1-й статьи флотского экипажа Елены Кучер, Марии Петренко17.

|

| Бомбордування Севастополя 9 августа 1855. Джон Кармайкл, Национальный морской музей в Гринвиче, Лондон |

Еще одной существенной основанием считать Восточную (Крымскую) войну частью украинской истории является то, что населения украинских губерний сделало значительный вклад в обеспечение войск всем необходимым. Война стала тяжелым бременем для сельского населения, которое обеспечивало армию провиантом, транспортом для перевозки тысяч солдат, раненых и больных участников боев.

В Украине производилось оружие для армии Российской империи. Треть орудий для полевой артиллерии до начала Крымской войны была изготовлена в Киевском арсенале.

Ядра Черноморского флота традиционно отливали на Луганском казенном литейном заводе, был ближайшим к театру военных действий. С октября 1854 г., когда началась осада Севастополя, завод перешел на круглосуточный режим работы и за 2 года изготовил почти 360 тыс. пудов боеприпасов, увеличив производство в 8 раз.

Шосткинский пороховой завод поставлял свою продукцию в Южный артиллерийского округа и Черноморского флота. В 1854-1855 гг он увеличил производство в 6 раз и в 1855 г. поставлял страну порохом на 43%, выйдя на первое место в империи. Для изготовления пороха на заводе использовали селитру частных заводов Полтавщины, Харьковщины, Черниговщины и Курщины.

|

| Реконструкция битвы на р Альма (8 сентября 1854).Крым, 28 сентября 2013 Фвот автора |

Именно на украинской губернии, а больше всего – на плечи крестьян Южной Украины (Екатеринославской, Таврической и Херсонской губерний), упал основную тяжесть снабжения русской армии топливом и продовольствием.

Десятки тысяч транспортных средств перевозили различные грузы, необходимые для нужд Крымской армии. С хозяйства страны, преимущественно из названных и других украинских губерний, для нужд армии было изъято около 150 тыс. лошадей.

Для обеспечения армии фуражом в апреле 1855 с Полтавщины в Таврической губернии прибыли 3000 косарей, которые занимались заготовкой сена.

Война и эпидемии вызвали массу раненых и больных. В Крыму не хватало госпиталей, поэтому их эвакуировали в южно земли. Тысячи людей оказывали помощь раненым в городах Южной Украины, где были расположены госпитале и лазареты – вся южная Украина стала похожей на огромный госпиталь.

Так, в октябре 1854 почти полторы тысячи военных были вывезены в Мелитопольский уезд. Только с мая по август 1855 было вывезено 44 тыс. человек. В том же году винницкий купец Беренштейн, который выиграл подряд, транспортировал из Крыма больных и раненых, используя для этого 1400 однолошадных повозок, нанятых по всему Подолье.

География госпиталей Крымской армии (кроме, собственно, крымских), была такой: Геническ, Большая и Малая Знаменки, Мелитополь, Александровск, Берислав, Алешки, Харьков, Чугуев, Славянск, Золотоноша, Павлоград, Переяслав, Прилуки, Ромны, Херсон, Николаев, Никополь, Кременчуг и т.д. [18].

Поскольку в госпиталях не хватало военных врачей, то там работали обычные врачи и фельдшера из Екатеринославской, Черниговской, Полтавской и Харьковской губерний. Немецкие и болгарские колонисты, ногайцы юга Украины принимали на лечение в своих поселениях тысячи раненых, обеспечивая их питание.

Украина поставляла крымский фронт не только продовольствием, фуражом, порохом и ядрами, но и значительными суммами пожертвований.

Тысячи жителей Украины делали личные взносы на военные нужды. В каждой губернии собирали средства в фонд защитников Севастополя. В сентябре 1854 собрание уездных предводителей Харьковской губернии передало на военные нужды армии 40 тыс. руб. серебром.

На Волыни за февраль 1855 пожертвовали 113 тыс. руб. для больных и раненых. Значительные денежные поступления поступили от частных лиц из Одессы, Херсона, Чернигова и Полтавщины.

Граф А. Бобринский передал в пользу защитников Крыма более 200 пудов сахара и 142 пуда меда.

Значительную сумму было изъято на нужды раненых с организованной в январе 1855 в Харьковском университете благотворительной выставки картин выдающегося художника Ивана Айвазовского.

|

| “После бури” – одна из картин Ивана Айвазовского, которую приобрел известный слобожанский меценат Алферов и позже передал свою коллекцию Харьковскому университету (фрагмент) |

Кроме этого, жителей юга Украины обязали содержать российские войска. Крестьяне систематически получали наряды на построение мостов, дорог, плотин. Также крестьяне пограничных губерний вынуждены были нести круглосуточные караулы на границе. Население украинского юга во время войны совершенно не могло заниматься полевыми работами, так многие хозяйства разорились [19].

Последствия войны для Украины были тяжелыми и крайне неоднозначными. С одной стороны, понеся большие потери в войне, Украина не получила каких-либо сдвигов, как в направлении восстановления национального суверенитета или автономии, так и в социальном положении.

Одновременно Крымская война ускорила кризис самодержавия, в Российской империи ликвидируется крепостничество, интенсивно развивается промышленность и транспорт. В кругах украинской интеллигенции и всего населения Украины растет национальное самосознание, распространяется просветительский украинофильское движение, на что русское самодержавие ответило новыми антиукраинскими мерами и попытками искоренить все украинское (валуевский циркуляр, емский указ и т.п.).

Дальнейшие судьбы большинства героев и участников этой войны остаются неизвестными – история стирает память о прошлом так же, как волны уничтожают надписи на морском песке.

Напоминание о героях той войны возникают так же неожиданно, как старые обломки затонувшего корабля. И фотография с бородатыми украинской ветеранами Крымской войны напоминает нам об опасности стереотипов и мифов: всегда найдется тот, кто воспользуется историей для манипуляции.

Действительность обычно несколько сложнее мифы: Украина была непосредственной участницей и в определенном смысле – жертвой Крымской войны, а Севастополь стоит считать городом боевой славы и победы украинского, отнюдь не меньше, чем русских или англичан, французов или турок. Каждый из этих народов демонстрировал героизм в той войне, но только русские используют Крымскую войну для оправдания неоимпериализму.

Источники и литература:

1. 15 июля 2013 Министр обороны Украины издал приказ № 484 “О внесении изменений в приказ Министра обороны Украины от 16.07.2010 № 374”, согласно которому ликвидировались филиала Национального военно-исторического музея Украины – Военно-морской музейный комплекс “Балаклава” и Военно-морской музей Украины – и создавалась единая филиал в г. Севастополь – Центральный военно-морской музей Украины, в состав которого вошли два музейных комплекса – Музейный комплекс “холодной войны” (главный офис) и Музейный комплекс “Михайловская батарея”.

2. Крымская война 1853-1856 гг и Украина / / http://www.litopys.com.ua/encyclopedia/krimska-v-yna-1853-1856-rr-ta-ukra-na/krimska-v-yna-1853-1856-rr-ta-ukra-na-3/

3. Ляхович А. Крымская война 1853-1856 / А. А. Ляхович / / Советская военная энциклопедия. В 8-ми т. – Т.4. – М.: Воениздат, 1979. – С.490.

4. Волковинський В. Украина в Крымской войне 1853-1856 гг (К 150-летию Крымской войны) / В. М. Волковинський, А. П. Реент. – М.: Ин-т истории Украины НАН Украины, 2006. – С.136-137.

5. Ляхович А. Крымская война 1853-1856 / А. А. Ляхович / / Советская военная энциклопедия. В 8-ми т. – Т.4. – М.: Воениздат, 1979. – С.490.

6. Составлено на основе: Крымская (Восточная) война 1953-1856 гг. / / Http://krymology.info/index.php # cite_note-64

7. Кравец А. Писатель и военный деятель “Крымской войны” Михал Чайковский / А. Кравец / / “Крымская война”: история и уроки. 1853-1856 гг / Мат-лы Международ. наук. военно-исторической конференции, 27-29 сентября 2013 г., г. Севастополь. Сб-к наук. трудов. – К.: НВИМУ 2013. – С.107-110.

8. Волковинський В. Украина в Крымской войне 1853-1856 гг (К 150-летию Крымской войны) / В. М. Волковинський, А. П. Реент. – М.: Ин-т истории Украины НАН Украины, 2006. – С.59, 72.

9. Ляшук П. Крымская война по-украински / П. Ляшук / / Украина молодая. – 2006. – 3 марта (№ 41).

10. Рева Л. Тарас Шевченко и Крмська война 1853-1856 гг / Л. Рева / / “Крымская война”: история и уроки. 1853-1856 гг / Мат-лы Международ. наук. военно-исторической конференции, 27-29 сентября 2013 г., г. Севастополь. Сб-к наук. трудов. – К.: НВИМУ 2013. – С.143.

11. Романюк И. Легенда обороны Севастополя – матрос из Винницы Петр Кошка / И. Романюк / / “Крымская война”: история и уроки. 1853-1856 гг / Мат-лы Международ. наук. военно-исторической конференции, 27-29 сентября 2013 г., г. Севастополь. Сб-к наук. трудов. – К.: НВИМУ 2013. – С.145

12. Волковинський В. Украина в Крымской войне 1853-1856 гг (К 150-летию Крымской войны) / В. М. Волковинський, А. П. Реент. – М.: Ин-т истории Украины НАН Украины, 2006. – С.115-116.

13. Винокуров В. Бриньковские пластуны в Крымской войне / В. В. Винокуров / / http://brinkov-stanica.narod.ru/01_brinkov/05_dorev-istor/06_dorev-plastunKrimVoina.htm

14. Соколюк С. Украинский в Крымской (Восточной) войне 1853-1956 лет / С. Соколюк / / Военная история. – 2009. – № 2 (44); Касьяненко г. Севастополь – город чьей славы? / М. Касьяненко / / День. – 2003. – 11 июля.

15. Ляшук П. Крымская война по-украински / П. Ляшук / / Украина молодая. – 2006. – 3 марта (№ 41).

16. Волковинський В. Украина в Крымской войне 1853-1856 гг (К 150-летию Крымской войны) / В. М. Волковинський, А. П. Реент. – М.: Ин-т истории Украины НАН Украины, 2006. – С.139; Тарле Е. Крымская война / Е. В. Тарле. В 2-х т. – М.: АСТ, 2004. – Т. 2. – с.503.

17. Соколюк С. Украинский в Крымской (Восточной) войне 1853-1956 лет / С. Соколюк / / Военная история. – 2009. – № 2 (44).

18. Игнатьева Т. Привлечение украинских земель в реализацию геополитики Российской империи периода Николая I (1825-1855 гг) / Т. В. Игнатьева / / Вестник Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко. Исторические науки. Вып. 4. – Кам.-Под. 2011. – С.576-577; Ляшук П. Крымская война по-украински / П. Ляшук / / Украина молодая. – 2006. – 3 марта (№ 41).

19. Волковинський В. Украина в Крымской войне 1853-1856 гг (К 150-летию Крымской войны) / В. М. Волковинський, А. П. Реент. – М.: Ин-т истории Украины НАН Украины, 2006. – С.153.

|

Материал подготовлен Украинским институтом национальной памяти в рамках проекта”Наш Крым”.

Смотрите также:

Фантомные боли Империи. Могла Украина потерять Крым в 1990-х

“Принуждение к союзу”: как Крым стал “исконно русским”

Как Крым “исконно русским стал”. Имперский шаг Екатерины

Уникальные фото депортированных крымских татар

Восстановление Крыма Украинской ССР после войны

Как депортировали крымских татар и что из этого вышло

Аннексия 1783. Как империя оккупировала Крымский Юрт

Постановление о депортации и превратить его в область РСФСР

Два берега одной Степи. О дружбе казаков и татар

Северо-Крымский канал. История строительства

Другие материалы по теме “Крым”

Ростислав Пилявец

Ростислав Пилявец