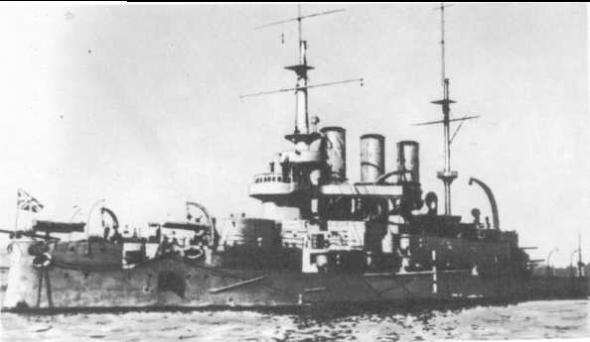

27 июня 1905 года в разгар Первой русской революции вспыхнуло восстание матросов на броненосце «Князь Потемкин Таврический». В это время он стоял недалеко от Одессы, где происходила общая стачка рабочих. «Дилетант» вспоминает историю этого события и мифы, связанные с ним.

Броненосец стал первым кораблем с котлами новой конструкции — вместо огнетрубных были установлены водотрубные, предназначенные для жидкого топлива. Чтобы усилить артиллерийское вооружение по сравнению с кораблем-прототипом, на «Потемкине» применили более совершенную броню с повышенной сопротивляемостью и за счет этого добились уменьшения ее толщины, а следовательно и массы. Первым на Черноморском флоте этот броненосец оснастили кранами для подъема шлюпок и катеров.

В сентябре 1900 года в торжественной обстановке эскадренный броненосец «Князь Потемкин-Таврический» был спущен на воду, а летом 1902 года переведен в Севастополь — для достройки и вооружения. Первоначальный срок ввода в строй был сорван из-за большого пожара, вспыхнувшего в котельном отделении. Урон, причиненный огнем, оказался значительным. Особенно пострадали котлы. Пришлось заменить их другими, рассчитанными уже под твердое топливо. В том же, 1902 году во время испытаний артиллерии главного калибра обнаружились раковины в броне башен. Пришлось заменять их новыми, которые изготовили лишь к концу 1904 года. Все это в итоге чуть ли не на два года задержало ввод корабля в строй.

По тактико-техническим характеристикам эскадренный броненосец «Князь Потемкин-Таврический» был мощнейшим в своем классе кораблем Российского военного флота. Кстати, по вооружению он превосходил близкий ему по типу эскадренный броненосец «Ретвизан», строившийся в Америке для русского флота, а также английские броненосцы типа «Куин» значительно большего водоизмещения. «Потемкин», правда, уступал им в скорости полного хода, но русское военно-морское командование считало 16 узлов вполне достаточной скоростью для броненосцев Черноморского флота.

В носовой части корпус корабля имел таран, располагавшийся ниже конструктивной ватерлинии. По бортам, в подводной части корпуса, устанавливались бортовые скуловые кили — пассивные успокоители качки. Основные отсеки корабля отделялись друг от друга водонепроницаемыми переборками. Такими были подбашенные отсеки и котельные, а также машинные отделения.

Защита корабля проектировалась с учетом воздействия артиллерийского, минного и торпедного оружия противника. Для этого на нем предусмотрели броневую защиту жизненно важных объектов, включающую вертикальное наружное противоснарядное бронирование бортов и надстроек, и горизонтальное — броневую палубу со скосами из только что освоенной Ижорским заводом новой экстрамягкой никелевой стали, впервые примененной на крейсере «Диана». Бронировались также артиллерийские установки, шахты, боевые рубки. Предусматривалась и конструктивная подводная защита от мин и торпед.

Эскадренный броненосец обладал достаточно мощной по тому времени артиллерией: орудиями главного, среднего (противоминного) и малого калибров, установленными по всей длине корабля на полубаке, главной палубе, в носовых и кормовых срезах, а также на боевом марсе фок-мачты. Пулемет находился на специальной платформе грот-мачты.

Броневая защита в районе ватерлинии состояла из листов толщиной 229 мм в средней части (между башнями главного калибра) и 203 мм в районе самих башен. Бронирование казематов артиллерии среднего калибра достигало 127 мм (бортовое, между палубой полубака и главной). Подбашенные отделения артиллерии главного калибра и внутренние помещения корабля, находившиеся под надстройкой между башнями, защищались бортовой 152 мм броней, а также носовой и кормовой броневыми 178 мм переборками, располагавшимися под углом к диаметральной плоскости корпуса. Артиллерийские башенные установки имели вертикальное 254 мм бронирование и горизонтальное (крыша) толщиной 51 мм. 75-мм орудия, установленные в носу корабля и на срезах полубака (побортно по одному), а также в корме ниже главной палубы, броневой защиты не имели. К формированию команды броненосца приступили практически одновременно с его закладкой. Для этого был создан 36-й флотский экипаж, в котором готовили корабельных специалистов различного профиля — артиллеристов, машинистов, минеров. При вступлении броненосца в строй в мае 1905 года экипаж состоял из 731 человека, в том числе 26 офицеров.

Тесные связи экипажа броненосца с революционно настроенными рабочими Николаева завязались практически с момента закладки корабля. Когда же командование узнало, что среди моряков распространяется нелегальная большевистская литература, корабль перевели на достройку в Севастополь. Именно в этот период на Черноморском флоте стали появляться социал-демократические кружки, руководство которыми осуществлял подпольный Центральный военно-морской исполнительный комитет РСДРП во главе с большевиками А. М. Петровым, И. Т. Яхновским, А. И. Гладковым и другими. В его состав входил и организатор социал-демократической группы на «Потемкине» артиллерийский унтер-офицер Г. Н. Вакуленчук. Комитет поддерживал постоянные контакты с организациями РСДРП многих городов России и принимал деятельное участие в революционных событиях.

На Черноморском флоте готовилось вооруженное восстание, причем комитет планировал осуществить его осенью 1905 года. Это выступление должно было стать составной частью всеобщего восстания в России. Но получилось так, что на «Потемкине» оно вспыхнуло раньше — 14 июня, когда броненосец проводил опробование орудий на Тендеровском рейде. Поводом к нему послужила попытка командования броненосца учинить расправу над зачинщиками выступления команды, отказавшейся от обеда из испорченного мяса. В ответ на репрессии матросы захватили винтовки и разоружили офицеров.

Вспыхнула перестрелка. Были убиты командир корабля, старший офицер и несколько наиболее ненавистных команде офицеров. Остальных офицеров арестовали.

Следует отметить, что Г. Н. Вакуленчук был против восстания только на одном корабле. Однако обстановка заставила его принять руководство выступлением матросов на себя. Но случилось так, что в самом начале восстания Вакуленчук был смертельно ранен. Во главе революционных матросов встал другой большевик — А. Н. Матюшенко.

Овладев броненосцем, моряки избрали судовую комиссию и командный состав, приняли необходимые меры по охране оружия, механизмов корабля и арестованных. К восставшим присоединилась команда миноносца N 267, находившегося тогда на Тендеровском рейде и обеспечивавшего броненосец на стрельбах. На обоих кораблях были подняты красные революционные флаги. В 14.00 14 июня 1905 года команда новейшего корабля царского флота эскадренного броненосца «Князь Потемкин-Таврический» объявила его кораблем революции.

Вечером того же дня оба корабля пришли в Одессу, где происходила всеобщая стачка рабочих. Потемкинцы и одесские рабочие организовали массовую демонстрацию и траурный митинг во время похорон Вакуленчука. После этого броненосец произвел несколько боевых выстрелов по скоплениям царских войск и полиции. И такие ограниченные, скорее даже демонстративные действия, произвели ошеломляющий эффект, но:

17 июня 1905 года на усмирение восставших была послана правительственная эскадра кораблей Черноморского флота. В ее состав вошли броненосцы «Двенадцать Апостолов», «Георгий Победоносец», «Три Святителя», а также минный крейсер «Казарский». Царь Николай II счел восстание на «Потемкине» опасным и, не желая допустить, чтобы этот корабль крейсировал в Черном море под революционным красным флагом, отдал приказ командующему Черноморским флотом вице-адмиралу Чухнину немедленно подавить восстание — в крайнем случае потопить броненосец со всей командой. Однако первая встреча эскадры с революционным кораблем окончилась победой потемкинцев, но судьба готовила ему новые, еще более трудные испытания.

Утром 18 июня с «Потемкина», стоявшего на внешнем рейде Одессы, заметили приближающуюся к городу усиленную эскадру, в которую уже входило 11 кораблей — пять броненосцев и шесть миноносцев. Развернутым строем шли они к рейду, намереваясь торпедами и снарядами уничтожить восставших.

И вновь готовый к бою броненосец вышел навстречу эскадре, которую на этот раз возглавил старший флагман вице-адмирал Кригер. На «Потемкине» решили огонь первыми не открывать — матросы надеялись, что к восстанию примкнут экипажи кораблей эскадры. На предложения идти на переговоры потемкинцы ответили отказом и, в свою очередь, пригласили самого командующего флотом прибыть на их корабль для переговоров. На «Ростиславе» — флагманском корабле Кригера — подняли сигнал «Стать на якорь». В ответ на это «Потемкин» пошел на «Ростислава», однако в последний момент изменил курс и прошел между ним и броненосцем «Три Святителя» — кораблем контр-адмирала Вишневецкого. Последний, опасаясь тарана, ушел в сторону. Революционный броненосец прорезал строй эскадры, держа оба адмиральских корабля в прицелах своих орудий. Выстрелов, однако, не потребовалось. Команды кораблей эскадры отказались стрелять в восставших товарищей и вопреки запретам командиров вышли на палубы и приветствовали проходящий «Потемкин» криками «ура!».

И на этот раз царским адмиралам не удалось расправиться с восставшим кораблем. Учитывая настроение экипажей, Кригер приказал дать полный ход и на большой скорости стал уводить эскадру в открытое море. Рядом с «Потемкиным» остался броненосец «Георгий Победоносец»: после переговоров с потемкинцами его команда также арестовала офицеров и присоединилась к восставшим. Позднее среди моряков «Победоносца» произошел раскол, он отстал от «Потемкина» и сдался властям. Это произвело тяжелое впечатление на потемкинцев — в команде началось брожение.

В Одессе, куда броненосец вернулся после второй встречи с эскадрой, не удалось получить ни провизии, ни воды. После долгих совещаний решено было идти в Румынию. 19 июня «Потемкин» в сопровождении миноносца N 267 прибыл в Констанцу. Но и там местные власти отказались выдать морякам необходимые запасы. Революционные корабли вынуждены были идти в Феодосию. Перед уходом из румынского порта потемкинцы опубликовали в местных газетах воззвание «Ко всем европейским державам» и «Ко всему цивилизованному миру», объяснив в них причины и цели восстания.

После отказа румынских властей обеспечить «Потемкин» продовольствием, топливом и водой положение сложилось критическое. Пришлось питать котлы забортной водой, что вело к их разрушению. После восстания А. Н. Матюшенко говорил: «Мы знали, какие надежды возлагает на нас русский народ, и положили: лучше умереть с голоду, чем бросить такую крепость».

В Феодосию броненосец пришел в 6 часов утра 22 июня 1905 года. Там его уже ждали регулярные части царской армии и жандармы. Группа матросов, высадившаяся на берег, была обстреляна ружейным огнем… Пришлось снова идти в Констанцу.

Прибыв туда 24 июня, матросы сдали свой корабль румынским властям, и на следующий день, спустив красный флаг непобежденного корабля революции, сошли на берег в качестве политэмигрантов. Команда миноносца N 267 не пожелала сдаваться местным властям и поставила корабль на якорь на внутреннем рейде.

26 июня в Констанцу прибыл отряд кораблей Черноморского флота. А на следующий день Румыния вернула эскадренный броненосец «Князь Потемкин-Таврический» России.

Стремясь зачеркнуть в народной памяти даже само название корабля, в конце сентября 1905 года царское правительство переименовало его в «Пантелеймон». Но традиции потемкинцев продолжали жить на этом корабле. Экипаж «Пантелеймона» одним из первых на флоте поддержал восставших очаковцев, присоединившись к ним 13 ноября 1905 года.

После февральской революции 1917 года кораблю вернули прежнее название, правда в несколько усеченном виде — он стал называться «Потемкин-Таврический». А месяцем позже, учитывая революционные заслуги его экипажа, присвоили новое имя — «Борец за свободу».