«Забытая война» 1950-1953 гг.

Эту войну называют «забытой». В нашем государстве до развала Советского Союза о ней вообще ничего не сообщали и не писали. Наши сограждане, которым довелось в этой войне принять участие в качестве летчиков, зенитчиков, военных советников и других специалистов, давали подписку о неразглашении. На Западе многие документы, касающиеся проблемы Корейской войны по-прежнему засекречены. Поэтому, объективной информации явно недостаточно, исследователи постоянно спорят о событиях той войны.

Основные даты и события войны

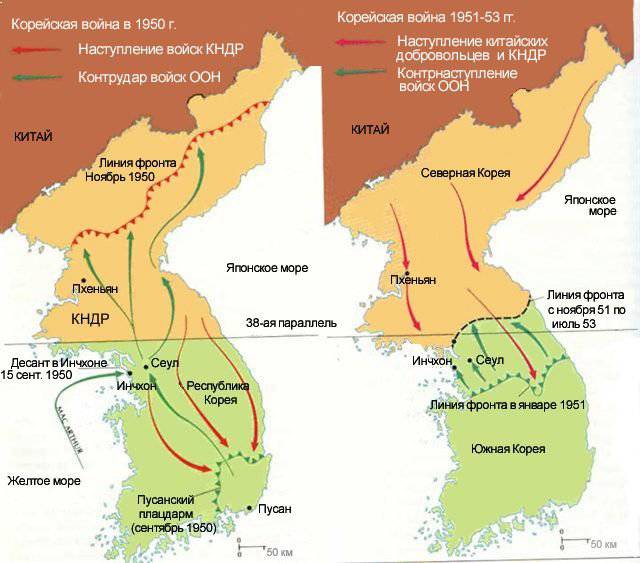

5 июня 1950 – начало войны. Войска Северной Кореи начали военную операцию против Южной Кореи. Советский Союз оказал помощь в разработке наступательной операции. Её план был утвержден в Москве. Иосиф Сталин долго не давал согласия на начало операции, обращая внимание на недостаточную боевую подготовку и вооружение северокорейской армии. К тому же была опасность прямого конфликта СССР с США. Однако, в конце концов советский вождь все-таки дал добро на начало операции.

27 июня 1950 – Совбез ООН принимает резолюцию, которая одобряла использование американских сил ООН на Корейском полуострове, а также рекомендовала добровольно поддержать эти действия государствами – членами ООН в соответствии со ст. 106 Устава ООН. Союз не мог наложить запрет на эту резолюцию, т. к. отсутствовал в СБ, начиная с января 1950 года в знак протеста против представления китайского государства в ООН гоминдановским режимом. Резолюция была принята практически единогласно, воздержалась только Югославия. В результате участие американцев в военных действиях стало вполне легитимным. Наиболее мощный контингент выставили США – от 302 до 480 тыс. человек (для сравнения – южнокорейцев воевало до 600 тыс. человек) и Великобритания – до 63 тыс. солдат. Кроме того, солдат предоставили Канада, Австралия, Новая Зеландия, Филиппины, Турция, Нидерланды, Бельгия, Греция, Франция, Таиланд и другие государства.

28 июня – северокорейские войска захватили Сеул. Столица Южной Кореи за три года войны 4 раза переходила из рук в руки и была обращена в руины. Руководство КНДР рассчитывало, что падение Сеула станет концом войны, но южнокорейское правительство успело эвакуироваться.

15 сентября. Высадка десантного корпуса ООН в Инчхоне, начало контрнаступления войск Южной Кореи и союзников. К этому моменту вооружённые силы Южной Кореи и сил ООН контролировали лишь небольшой участок полуострова около города Пусан (Пусанский плацдарм). Пусан удалось удержать, накопить силы для контрнаступления, начав его одновременно с высадкой десанта в Инчхоне. Большую роль сыграла американская авиация – США в этот момент полностью господствовали в воздухе. К тому же армия Северной Кореи была измотана, утратив наступательные возможности.

5 сентября – силами ООН взят Сеул. 2 октября 1950 года – премьер-министр КНР Чжоу Эньлай предупредил, что если войска ООН (за исключением южнокорейских) перейдут через 38-ю параллель, то китайские добровольцы вступят в войну на стороне Северной Кореи. 7 октября 1950 г.– американские и английские части начали наступать на север полуострова.

16 октября 1950 г.- первые китайские подразделения («добровольцы») вступили на территорию полуострова. Всего на стороне Северной Кореи воевало 700-800 тыс. китайских «добровольцев». 20 октября 1950 г.- Пхеньян пал под ударами войск ООН. В результате наступления войск Южной Кореи и ООН у северных корейцев и китайцев остался лишь небольшой плацдарм у самой границы с КНР.

26 ноября 1950 г. – началось контрнаступление северокорейских и китайских сил. 5 декабря 1950 г. – северокорейские и китайские войска отбили Пхеньян. Теперь маятник войны качнулся в другую сторону, отступление армии Южной Кореи и её союзников походило на бегство. 17 декабря 1950 г. – произошло первое боестолкновение советских и американских боевых самолётов: МИГ-15 и «Сейбра» F-86. 4 января 1951 года – войска КНДР и КНР захватили Сеул. В целом участие СССР было сравнительно небольшим (относительно Китая и США). На стороне Пхеньяна воевало до 26 тыс. советских военных специалистов.

21 февраля 1951 года – начало второго контрнаступления южнокорейских войск. 15 марта 1951 года – столица Южной Кореи отбита войсками южной коалиции во второй раз. 10 апреля 1951 года – отставка генерала Дугласа Макартура, командующим войсками назначен генерал-лейтенант Мэтью Риджуэй. Макартур был сторонником «жесткой линии»: настаивал на расширении военной операции на территорию Китая и даже на применении атомного оружия. При этом он выражал свои идеи в СМИ, не уведомляя высшее руководство, в результате и был снят со своего поста.

К июню 1951 года война зашла в тупик. Несмотря на огромные потери, серьёзные разрушения, каждая из сторон сохраняла боеспособными ВС, имела армию численностью до миллиона человек. Несмотря на некоторый перевес в технических средствах, американцы и другие союзники Сеула не в состоянии были добиться коренного перелома в войне. Расширения войны на территорию Китая и СССР привело бы к началу новой мировой войны. Стало ясно, что достичь военной победы разумной ценой будет невозможно, поэтому необходимы переговоры о заключении перемирия.

8 июля 1951 года – начало первого раунда переговоров в Кэсоне. Во время переговоров война продолжалась, обе стороны несли значительные потери. 4 ноября 1952 года президентом Соединенных Штатов избран Дуайт Эйзенхауэр. 5 марта 1953 г. умер И.В.Сталин. Новое советское руководство решает завершить войну. 20 апреля 1953 г. стороны начали производить обмен военнопленными. 27 июля 1953 года – заключён договор о прекращении огня.

Предложение о прекращении огня, которое было принято ООН, внесла Индия. Южную коалицию представлял генерал Марк Кларк, т. к. представители Южной Кореи отказались подписать соглашение. Линия фронта остановилась в районе 38-й параллели, а вокруг неё была создана Демилитаризованная зона (ДМЗ). Эта зона прошла немного севернее от 38 параллели на востоке и немного южнее на западе. Мирный договор, который бы завершил войну, так и не был подписан.

Угроза применения атомного оружия. Это была первая война на Земле, которая началась при наличии ЯО у противоборствующих сторон – США и СССР. Особенно опасно было то, что к началу Корейской войны обе великие державы не имели равенства в ЯО. У Вашингтона было около 300 боезарядов, а у Москвы примерно 10. СССР провёл первое испытание ЯО только в 1949 году. Такое неравенство ядерных арсеналов создавало реальную опасность того, что американское военно-политическое руководство в критической ситуации использует ЯО. Некоторые американские генералы считали, что атомное оружие необходимо применить. Причём не только на территории Кореи, но и в Китае и против СССР. Надо отметить, и факт того, что у американского президента Гарри Трумэна (президент США в 1945 — 1953 гг.) в данном вопросе не было психологического барьера новизны. Именно Трумэн отдал приказ о ядерной бомбардировке японских городов Хиросимы и Нагасаки.

Возможность применения ЯО американской стороной была довольно высокой. Особенно во время поражений на фронте. Так, в октябре 1951 года, американскими ВС была проведена одобренная президентом Гарри Трумэном имитация ядерной бомбардировки, «учебный атомный удар» по позициям северокорейских войск. На объекты Северной Кореи в нескольких городах были сброшены муляжи настоящих ядерных бомб (операция «Порт Гудзон»). К счастью, у Вашингтона все-таки хватило разума, чтобы не начать третью, ядерную мировую войну. Видимо, у американцев было понимание того факта, что они ещё не способны нанести непоправимый ущерб военно-промышленному потенциалу СССР. А советские войска при таком сценарии могли оккупировать всю Европу.