1Погоня за хорезмшахом Мухаммедом

После взятия Самарканда весной 1220 года Чингис-хан получил известие, что хорезмшах Мухаммед пребывает с малыми силами в летней резиденции на берегу Амударьи. Для его захвата было отобрано 30 тысяч воинов — поровну из каждого тумена. Распределённые на три отряда войска выступили в следующем порядке: в авангарде тумен Джэбэ, за ним — Субэдэя и затем — Тохучара. Мухаммед, находившийся в Келифе на правом берегу Амударьи, услышав о приближении монголов, под предлогом сбора нового ополчения бежал в Иран. Не задерживаясь в Нишапуре, Мухаммед двинулся к Исфараину, но затем повернул на Бистам, где передал одному из векилей (сановников) двора, эмиру Тадж ад-дину Омару Бистами, два ящика с драгоценными камнями и велел отправить их в Ардахан, мощную крепость в трёх днях пути от Рея. Сам хорезмшах поспешил в Рей.

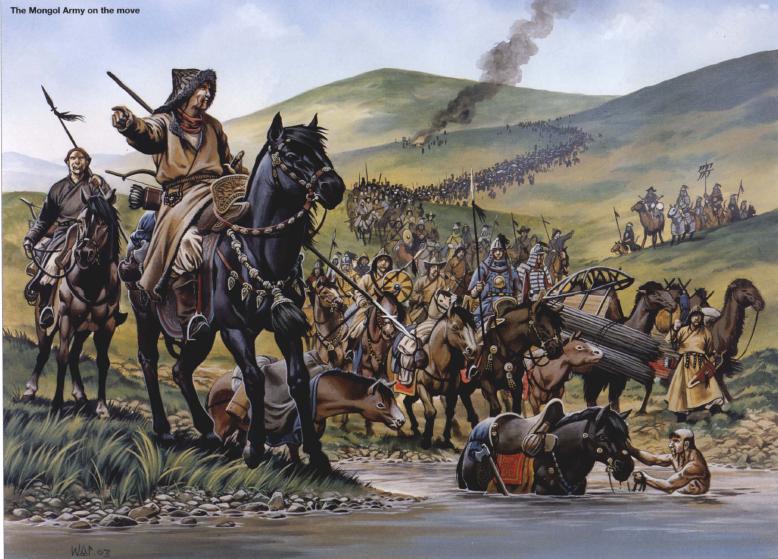

В мае (по Джузджани) монголы перешли Амударью через брод Пенджаб (иначе — Мела, недалеко от устья Вахша). Небольшой отряд, оставленный хорезмшахом близ Пенджаба, не смог их задержать. Ранее наместник Мерва Мелик-хан (Хан-мелик) Амин аль-мульк получил от Чингис-хана грамоту о непрекосновенности своих владений. Тохучар, нарушив договорённость, вступил в сражение с горцами и, по сведениям Рашид ад-Дина, был убит. Более вероятно, что Тохучар был отозван Чингис-ханом и наказан, а его тумен переброшен в другой район боевых действий. Преследование хорезмшаха продолжили отряды Джэбэ и Субэдэя. Это подтверждается и армянским летописцем Себастаци, определяющим численность монголов при их первом появлении в Грузии в 20 тысяч человек.

Прибыв к Нишапуру, нойоны передали наместникам Хорасана копию ярлыка Чингис-хана с приложением ал-тамги («алой печати»). От жителей требовалось не оказывать сопротивления и изъявить покорность немедленно по прибытии войска Чингис-хана. Поскольку Мухаммеду при отъезде из Нишашура удалось скрыть свои следы, Джэбэ и Субэдэй разделились и направили свои отряды в разные стороны, видимо, для того, чтобы получить сведения о направлении бегства хорезмшаха. Отряд Субэдэя через Тус и Радкан прошёл к Кучану и Исфараину, а затем через Дамган и Семнан в Рей. Джэбэ прибыл туда же после разграбления некоторых мазандеранских городов, в частности, Амуля. По Джувейни, жители Рея покорились добровольно; по Ибн аль-Асиру, монголы неожиданно появились перед городом, овладели им и увели в плен женщин и детей. Появление их перед Реем Ибн аль-Асир объясняет тем, что до них дошли слухи о прибытии султана в этот город.

Узнав о приближении врага, Мухаммед бежал в крепость Фарразин (близ Эрака), где находился его сын Рукн ад-Дин Гуршанчи с 30-тысячным войском. Имея возможность уничтожить разрозненные отряды Джэбэ и Субэдэя, он не воспользовался ей, и при приближении монголов ушёл вместе с сыновьями в горную крепость Карун в окрестностях Хамадана. По дороге в Карун он встретил монголов, но не был ими узнан; монголы пустили в его отряд несколько стрел, но Мухаммед благополучно достиг крепости. Он оставался в Каруне один день, затем, взяв с собой несколько лошадей и проводника, отправился по дороге в Багдад. Обманув преследовавших его монголов, он прибыл в крепость Сер-Чахан, где пробыл семь дней, и оттуда через Гилян пробрался вдоль побережья Каспийского моря на восток. Мухаммед укрылся на острове, расположенном близ приморского города Абескуна, возможно, острове Ашур-Адэ у входа в залив Астарабад. Неизвестно, как долго хорезмшах находился на острове. По рассказу его спутников, с которыми впоследствии беседовал Нисави, он уже при приезде на остров был болен воспалением лёгких и не имел надежды на выздоровление. Точной даты смерти Мухаммеда в первоисточниках нет; вероятно это произошло в декабре 1220 года.

Вступив, в Хамадан, Джэбэ принял изъявление покорности от местного правителя и поставил своего наместника (шихнэ), а затем разбил близ Суджаса хорезмийское войско под начальством Бег-тегина и Кюч-Бука-хана. По-видимому, потеряв след хорезмшаха, монголы двинулись из Хамадана к Зенджану и Казвину, который взяли штурмом. При усилении холодов они направлиись к берегу Каспия, в Муганскую степь. По пути туда, по сведениям Джувейни, они взяли и разграбили Ардебиль; по Ибн аль-Асиру, Ардебиль был взят в октябре-ноябре 1221 г. Согласно этому автору, они подошли к Тебризу, который откупился «деньгами, одеждами и скотом», а после этого имели место две битвы с грузинами. В первой 10-тысячное войско грузин было обращено в бегство. Во второй битве, имевшей место в зуль-кад’а 617 года хиджры / январе 1221 г. н. э., монголы объединились с силами тюрка Акуша и нанесли грузинам новое поражение. Киракос Гандзакеци повествует о битве в долине Хунан, между реками Храми и Акстафа, когда грузинский царь Георгий IV и военачальник Иване Мхаргрдзели обратили врага в бегство, но, будучи атакованы засадным отрядом монголов, бежали. По мнению А. Г. Галстяна, имела место лишь одна битва — в конце 1220 года в долине Хунан (иначе — Котман).

Весной монгольские полководцы, вторично получив в Тебризе дань, взяли Марагу (30 марта 1221 года) и Нахичеван. Атабек изъявил покорность и получил ал-тамгу и деревянную пайцзу. В августе-сентябре монголы вернулись в Хамадан, чтобы подавить восстание горожан, убивших поставленного наместника. По сведениям Рашид ад-Дина, узнав о смерти Мухаммеда и бегстве его сына Джелал ад-Дина в Хорасан, Джэбэ и Субэдэй отправили Чингис-хану соответствующее известие (когда именно это случилось, неясно). По предположению Дж. Бойла, преследование султана было лишь первым этапом похода.

2Дальнейшие военные действия

Монголы, вступив в Арран, захватили Байлакан (рамазан 618 г. х. / октябрь-ноябрь 1221 г. н. э.) и без боя взяли дань с Гянджи. После очередного вторжения в Грузию, они подступили к Шемахе в Ширване. Взяв город штурмом и разграбив его, монголы через Дербентский проход проникли на Северный Кавказ. Пройдя с боем земли лезгин, многих из которых ограбили и перебили, они столкнулись с соединёнными силами аланов и кипчаков-половцев. Не достигнув успеха в первых столкновениях, монголы прибегли к хитрости. Заявив «мы и вы одного рода», нойоны одарили половцев и обещали не нападать, если те покинут аланов. Половцы разошлись по своим кочевьям. Внеся таким образом раскол в ряды неприятеля, монголы разбили аланов, а затем атаковали не ожидавших этого половцев.[15] В столкновении погибли ханы Юрий Кончакович и Данила Кобякович, а остатки их орд отошли на запад и соединились с ордой Котяна, кочевавшего между Днепром и Днестром[16]. Монголы вторглись в Крым, где взяли город Сурож (Судак).

3Битва при Калке

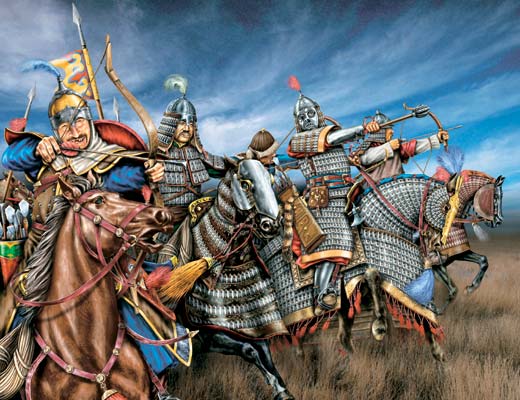

Весной 1223 года тридцатитысячный отряд татаро-монголов под предводительством полководцев Джебэ и Субедэя, совершавший разведывательный поход в Восточную Европу, вышел в половецкие степи и разгромил одну из кочевавших там половецких орд, остатки которой в панике бежали за Днепр. Половецкий хан Котян обратился к Мстиславу Удалому, правившему в Галиче, с просьбой о помощи.

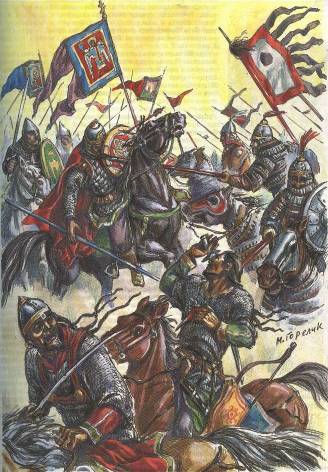

Совет русских князей решил помочь Котяну. Поход к Днепру был начат в апреле 1223 года. Во главе полков стояли три старших князя русской земли, три Мстислава — Киевский, Черниговский и Удалой. На 17-й день похода сразу же после переправы через Днепр русские войска столкнулись с авангардом противника, преследовали его семь дней, а на восьмой день вышли на берег реки Калки (ныне Кальчик, Донецкая область Украины).

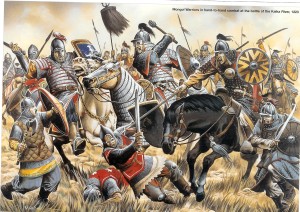

Здесь Мстислав Удалой с дружинами сразу же перешел Калку, оставив Киевского и Черниговского князей на другом берегу. 31 мая 1223 года на реке Калке произошла битва Битва на реке Калке (схема)между основными силами татаро-монголов и русскими полками. Натиск дружин Мстислава Удалого, едва не прорвавший ряды кочевников, не был поддержан другими князьями, и все атаки русских были отбиты. Половецкие отряды, не выдержав ударов монгольской конницы, бежали, расстроив боевые порядки русского войска. Татаро-монголы ворвались в расположение главных сил князя Мстислава Удалого, произошло ожесточенное и кровопролитное сражение.

Русские ратники отчаянно защищались, но были разбиты. Оставшиеся в живых воины стали отступать за Калку. Бросившись за ними в погоню, татары разбили и полк Мстислава Черниговского. Лагерь Мстислава Киевского, сильно укрепленный, татаро-монгольское войско штурмовало три дня и смогло взять его только хитростью, когда князь, поверив обещаниям Субэдэя, прекратил сопротивление.

В результате Мстислав Киевский и его окружение были зверски уничтожены, Мстислав Удалой бежал. Потери русских в этой битве были очень велики, из воинов домой вернулась монголо-татарское иго на Руситолько десятая часть. Войско Джебе и Субэдея, разгромив на Калке ополчение южных русских князей, вошло в Черниговскую землю, дошло до Новгорода-Северского и повернуло назад, неся повсюду страх и разрушение.

Монголо-татарское иго имело отрицательные, регрессивные последствия для экономического, политического и культурного развития русских земель, явилось тормозом для роста производительных сил Руси, находившихся на более высоком социально экономическом уровне по сравнению с производительными силами Монгольской державы. Оно искусственно законсервировало на длительное время чисто феодальный натуральный характер хозяйства. В политическом отношении последствия ига проявились в нарушении естественного процесса государственного развития Руси, в искусственном поддержании ее раздробленности. Монголо-татарское иго, продолжавшееся два с половиной века, явилось одной из причин экономического, политического и культурного отставания Руси от западноевропейских стран.