- Предисловие

- Казань — Москва — Саров

- Путь-дорога

- Вылет на объект

- Городок в то время

- Радист-взрывник

- Новые задачи в узкой области науки

- Полигон МО № 71

- Пути-дороги на полигоны

- Быт

- 1949 год. Первый атомный взрыв на полигоне УП–2

- 1951 год. Первые лётные испытания атомной бомбы

- 1953 год. Испытания первого водородного заряда

- 1955 год. Ходовые испытания торпеды-носителя атомного заряда

- 1962 год. Радиационная стойкость

- Послесловие

Предисловие

Трудно писать, не имея практики, особенно теперь, когда нас отделяет от тех времён жизнь целого поколения. Уходят один за другим участники, становится всё меньше и меньше очевидцев тех событий, что произошли в 1949 году 29 августа в двухстах километрах от города Семипалатинскана полигоне УП–2 Министерства обороны. Испытания заряда первой атомной бомбы. С тех пор прошло почти пятьдесят лет. Многие пытаются описывать всё произошедшее в те времена, например посещение эпицентра после взрыва и прочее. Мало сказать, что эти описания не соответствуют действительности.

Впервые мне пришлось прочитать об этом испытании в брошюре В. Борули „Ядерный штурм“, 1980. Затем статьи посыпались как из рога изобилия: С.В. Рябчук. Мысли холодное пламя (ИР, 1982, № 3); А. Проханов. Взрыв (Правда 28.02.87); В.Я. Бенцианов. Сентябрь 1954-го(Известия 15.10.89); В. Моисеев. Репетиция Апокалипсиса (Новое поколение, 1990, № 31–32); В.А. Суворов. Остров (Техника молодёжи,1990,. № 23); П. Лукьянченко. Без свинцовых трусов (АиФ, 1991, № 21) и др. Более менее достоверно описаны события в публикациях И.Н. Головина: Разбудившие джина (Московские новости 08.09.89) и Кульминация (Труд 15.04.90).

Человек, который участвовал в подготовке и испытаниях ядерных зарядов, сразу поймёт, что написаны статьи со слов людей, некомпетентных в этих вопросах. В процессе подготовки этих воспоминаний мне приходилось встречаться и разговаривать с истинными участниками тех событий, так что моё заявление небезосновательно. Я благодарен за помощь бывшему заместителю отдела 49 НКС А.П. Зотикову, старшему научному сотруднику В.В. Стеньгачу, начальнику исторической лаборатории ВНИИЭФ Г.Д. Куличкову.

В воспоминаниях я коснусь тех вопросов, которыми занимался в силу должностных обязанностей. В период 1948–1962 гг. мне приходилось участвовать в проектно-конструкторских работах, экспедициях на полигоны, общаться с интересными людьми. Кстати, в публикациях, появившихся после рассекречивания города Арзамас-16, в основном описана деятельность учёных и руководителей высокого ранга, я же ставил целью показать труд рядовых инженеров, конструкторов, техников и рабочих, с которыми мне пришлось трудиться над решением той или иной задачи, что исполнителями „атомной проблемы“ являлись не только руководители того или иного коллектива, но в первую очередь — рядовые инженеры, техники и рабочие-специалисты.

Казань — Москва — Саров

Родился я в Казани в 1925 году. Отец мой был столяр-краснодеревщик, мать — домохозяйка. В 1929 году отец вступил в ВКП(б) и, окончив курсы „красных директоров“, перешёл работать на завод обозных деталей директором. В 1934 году он получил назначение в Тетюшский район директором машинно-тракторных мастерских. В 1936 году отец развёлся с матерью, завёл в Тетюшах новую семью, а я остался с матерью в Казани. Она устроилась работать в детский сад воспитательницей, где и проработала до ухода на пенсию в 1971 году.

Детство моё прошло в Казани. Я учился в школе. № 85, одновременно занимался на центральной детской технической станции в радиокружке. В 1941 году началась война. Осенью нашу школу переоборудовали под госпиталь, и в девятом классе мне учиться не пришлось.

Мы под руководством учительницы пения организовали небольшой струнный оркестр (я играл на гитаре) и выступали в госпиталях, за что нас часто кормили обедом, что было очень кстати, так как с продуктами стало туго. Кроме того, приходилось помогать уполномоченному инспектору милиции нашего района в борьбе со спекуляцией. Район, где я жил, был очень неблагополучный в этом отношении: с одной стороны железнодорожный вокзал, с другой — колхозный рынок.

12 января 1942 года мне исполнилось 17 лет, а в марте 1942 года я поступил работать на авиационный завод № 387, эвакуированный из Ленинграда. Завод выпускал самолёты У–2. Работать я устроился в цех связи, куда входили радиоузел, телефонный коммутатор, пожарная сигнализация. Взяли меня на радиоузел с испытательным сроком 3 месяца. Оказалось, что на радиоузле работы было мало, и я перешёл работать в бригаду монтёров из 8 человек, обслуживающих цех связи, где начальником был А.Г. Бичегов, мастером — Пётр Ежов (оба ленинградцы). Работая со специалистами высокой квалификации, я освоил такие работы, как прозвонка многожильных кабелей, пайка свинцовых муфт, расшивка боксов, и сдал экзамен на 5-й разряд монтёра-слаботочника.

В 1942 году было завершено строительство заводского аэродрома, который находился на противоположной от завода окраине города. Наша бригада занималась установкой извещателей пожарной сигнализации, телефонного коммутатора, аккумуляторной. Аэродром был небольшой, с грунтовой взлётной полосой. На территории аэродрома размещались два ангара для окончательной сборки самолётов, лётно-испытательнаястанция (ЛИС), которой руководил Э. Бирбус, склад ГСМ, склад деталей, столовая, помещение пожарной части, подземный тир для пристрелки пулеметов ШКАС (конструктор Б.Г. Шпитальный совместно с И.А. Комарицким, авиационный, скорострельный).

Авиационный завод работал в две смены, по 10 часов каждая, и за смену выпускал 7–8 самолётов. После окончательной сборки и контрольных полётов самолёты перегонялись специальными пилотами-перегонщиками в 15-ю эскадрилью, которая располагалась на окраине Казани. Этим я часто пользовался, перелетая на центральный аэропорт со знакомым перегонщиком Васей Бойченко. Так как, чтобы добраться с заводского аэродрома до города надо было пройти 5 км до трамвая, а уехать в трамвае делом было сложным. Трамвай ходил редко, поэтому люди ехали даже на крышах, висели на окнах и на сцепке. А добравшись на самолёте в аэропорт, попасть домой было несложно. Утром же ехал на трамвае по другой линии до завода, а оттуда на аэродром — на машине с самолётами, изготовленными в ночную смену. Вот с такими трудностями приходилось добираться до работы. Тогда меня назначили ответственным за эксплуатацию слаботочных коммуникаций и связь с самолётами при контрольных полётах. В моём распоряжении были четыре телефонистки (три — вольнонаёмные и одна — с ВПО), которые обслуживали телефонный коммутатор и пожарную сигнализацию ПОЛО–25. Иногда, особенно в 1942–1943 гг., приходилось быть на работе круглые сутки, на так называемом казарменном положении. Когда самолётов скапливалось большое количество (из-за неравномерных поставок с завода), сборщики работали круглосуточно. Естественно, и я всё это время находился на аэродроме.

Немного о самолёте У–2. После смерти конструктора Н.Н. Поликарпова в 1944 году самолёт стал называться ПО–2. Разрабатывался этот самолёт как учебный, по своей структуре являлся бипланом, т. е. крылья состояли из верхней и нижней плоскостей. Вспоминается стишок о нашем самолёте, помещённый в стенной газете:

Самолетик наш У–2, не нужна ему вода, а Р-пятый без воды — ни туды и ни сюды.

Предназначенный для разведочных полётов самолёт Р–5 имел двигатель с водяным охлаждением, что причиняло определённые неудобства при его эксплуатации.

Модификацией У–2 являлся самолёт С–2 (санитарный), у которого место штурмана было переоборудовано в закрытую кабину, где размещался раненый. Кроме того, на нижней плоскости крыла подвешивались две гондолы, в которые устанавливались носилки с ранеными. Таким образом,самолёт С–2 одновременно мог забрать трёх человек кроме пилота.

Боевой вариант самолёта У–2, он назывался ночным бомбардировщиком, отличался от санитарного тем, что передняя кабина предназначалась для пилота, задняя — для штурмана-стрелка. Задача штурмана: ориентировка на местности по карте, бомбометание, стрельба из пулемёта ШКАС. Для подвески бомб на нижней плоскости имелись специальные устройства — замки, управляемые из кабины штурмана при помощи тросов. Для бомб малого калибра использовались кассеты, которые открывались для сброса бомб при помощи тех же тросов. В некоторых случаях самолёт оснащался рацией английского производства типа RS–2 или RS–4. Надо полагать, такие самолёты предназначались для разведки или корректировки артогня.

Вот такие самолёты выпускал завод № 387, на котором мне пришлось проработать почти всю войну, с марта 1942 по сентябрь 1945 года. В мае или июне 1945 года в сборочном цехе я увидел два необычных по отделке самолёта. Покрашены в жёлтый цвет, задняя кабина у одного выполнена, как у боевого самолёта, у другого — как у С–2, и обе отделаны бархатом: одна голубого, другая красного цвета.

— Для кого такие красавцы? — поинтересовался я у мастера.

— Эти машины по спецзаказу для короля Румынии Михая, — ответил мастер.

Впоследствии, когда отмечалось 40-летие со дня Победы, по телевидению показали, как королю Румынии передавали эти самолёты за то, что он отдал власть в руки коммунистов. Так я второй раз встретился с этими машинами.

В 1945 году, окончив девятый класс вечерней школы, мы с товарищами решили поступить в Казанский электротехникум связи (КЭТС), куда нас приняли на второй курс.

Нас было трое приятелей: Дербышев Всеволод, Королёв Сергей и я. Все мы были одногодки, занимались радиолюбительством, только они работали на заводе № 16, выпускавшем авиационные моторы. К нам присоединился живший в одном дворе с нами Аверьянов Владислав, только он был младше на два года.

Итак, техникум связи, отделение радиофикации, 2-й курс. В техникуме были три направления: радиофикация, проводная связь и спецкурс дальней связи (связь ВЧ). Занятия наши начались с разгрузки на Волге баржи с дровами для отопления техникума, которые мы должны были перевезти во двор техникума и регулярно по очереди пилить.

Руководил разгрузкой дров преподаватель по радиотехнике Павлов Сергей Дмитриевич. В первый же вечер случился такой казус. Ребята разыскали поле, засаженное турнепсом, и сделали перерыв в работе, чтобы перекусить овощами. Вот тут-то Сергей Дмитриевич разразился гневной речью:

— Завтра сообщу директору, что такие-то студенты под покровом ночи вместо разгрузки дров занялись воровством турнепса, который тут же и съели. Так как турнепс был государственный, прошу применить к ним соответствующие санкции.

Ребята, демобилизованные из армии, да и производственники, знали, что такое дисциплина, немного перетрухнули, тем более, что Павлов был парторгом техникума. Конечно, эта турнепсовая эпопея осталась без последствий, то ли Павлов не сообщил директору, то ли директор не придал этому инциденту значения.

Позже, когда в процессе учёбы мы ближе узнали Сергея Дмитриевича, он оказался очень славным, порядочным человеком. Его жена преподавала в этом же техникуме высшую математику.

В 1947 году по настоянию С.Д. Павлова я вступил в коммунистическую партию. В этом же году я участвовал в выборной кампании в качестве секретаря избирательной комиссии.

Директором техникума был Гребенюк Михаил Иванович, подтянутый, крепкого телосложения, носил военную гимнастёрку, галифе, сапоги.Почему-то имел право на постоянное ношение оружия, так что всегда у него на поясе была кобура с браунингом. Контингент студентов набора1945–1946 гг. состоял из демобилизованных и рабочих с заводов двадцати лет и старше. Это придавало техникуму солидный вид, и наши выпускники ценились очень высоко.

Учёба мне давалась легко по всем предметам, что по высшей математике, что по спецпредметам, включая азбуку Морзе (приём на слух и передача на ключе). Без особых трудностей с отличными отметками я подошёл к госэкзаменам, сдав их тоже на „отлично“, и получил диплом с отличием 2 июля 1948 года.

По окончании техникума я представлял себе работу по восстановлению радиоузлов, радиостанций, радиосетей на территории, бывшей под оккупацией фашистов, но судьба распорядилась иначе. Перед госэкзаменами в техникум приехал представитель ПГУ при Совете Министров полковник КГБ Максимкин (имя и отчество его я не запомнил). Просмотрев личные дела выпускников, он вызывал отобранных людей на собеседование. Со мной разговор был короткий, так как я был членом КПСС. Мне было предложено работать в центре европейской части СССР, на что я дал согласие. Было сказано, что из Москвы придёт вызов, тут же я получил аванс 800 рублей и заполнил анкету в 12 страниц.

Таким образом, все отобранные Максимкиным выпускники разъехались по своим назначениям: кто-то в Малоярославец, ставший потом Обнинском, кто-то в Глазов, Кирово-Чепецк. Двое моих приятелей Сева Дербышев и Владислав Аверьянов оказались на стажировке в Москве, в лаборатории № 1 (или „девятке“), которой руководил А.А. Бочвар. После стажировки они попали на комбинат в Челябинск-40 (затемЧелябинск-65, сейчас Озёрск). Не приходил вызов только мне и Ф.И. Сергееву с проводного отделения. В сентябре аванс, полученный при распределении, кончился, и мы с Сергеевым решили позвонить в Москву по телефону, оставленному полковником. Из Москвы ответили, чтобы мы не волновались, вызов будет.

Путь-дорога

В начале октября 1948 года мы наконец получили вызов, обязывающий нас явиться по адресу: Москва, ул. Солянка, 11, комната такая-то,к товарищу такому-то. Там мы получили направление к Солнцеву Ивану Ивановичу на Цветной бульвар, 12. Сергеев решил сразу туда ехать, а я хотел встретиться с друзьями, которые были в Москве на стажировке. Адрес у меня был, и я поехал в Покровско-Стрешнево, где они снимали комнату в „финском“ домике. Хозяйка этого дома, жившая с мужем-фронтовиком и двумя сыновьями, оказалась секретарём самого Бочвара.

Приятели уговорили меня попытаться устроиться в лаборатории Бочвара, чтобы потом всем вместе поехать в Челябинск-40. Хозяйка любезно согласилась помочь с трудоустройством и разрешила поселиться на веранде с приятелями. После первых переговоров в отделе кадров дело оказалось не таким уж простым, пришлось какое-то время подождать решения. А пока я помогал мужу хозяйки, Иннокентию Евлампиевичу Петропавловскому, по дому и в огородных работах. До войны он играл в футбол за „Спартак“, а став инвалидом, играть уже не мог, но остался страстным болельщиком, и мы часто ходили на стадион „Динамо“, куда его, по старой памяти, пускали бесплатно через служебный вход. С тех пор и я стал болельщиком „Спартака“.

Вылет на объект

Наконец по прошествии трёх недель меня пригласили на переговоры. Товарищи рассказали, как добраться до проходной. Взяв документы, я смело отправился в лабораторию № 1. На проходной меня задержал солдат и велел ждать. Через некоторое время подъехал „ЗИМ“, из него вышел человек в гражданской одежде. Часовой доложил ему о моём задержании, после чего он обратился ко мне. Я рассказал, кто я и как оказался здесь. Он, посмотрев в мои документы, сказал:

— Чтоб тебя здесь не было. Отправляйся туда, куда получил назначение. Я завтра же проверю.

И велел часовому отпустить меня. Вечером из разговора с ребятами выяснилось, что я попал не в первую, а во вторую лабораторию.

На другой день я отправился на Цветной бульвар к Солнцеву. Встретили меня очень хорошо, и вопросов, почему опоздал, не задавали. Единственное, о чём спросили, нужны ли деньги. Я не отказался. Так как Москву я знал неважно, мне было предложено к шести часам прийти в контору, откуда на грузовой машине меня доставят вместе с грузом в аэропорт Внуково. Я согласился и к 9 часам утра 25 октября был в аэропорту. Пассажиров, человек десять, повели к самолёту — старенькому транспортному ЛИ–2 (копия американского Дугласа). Все расположились на откидных алюминиевых сиденьях вдоль борта самолёта. На мой вопрос, куда мы полетим, кто-то из пассажиров ответил: „На базу 112“. Такой ответ мне ясности не внёс, оставалось ждать прилёта на место, где я и узнал, что база 112 — это КБ–11.

Городок в то время

Левый борт самолёта был загружен саженцами смородины и ящиками с автомашины, на которой я ехал до аэропорта. Самолёт взлетел и часа через два с половиной приземлился на грунтовом аэродроме со взлётной полосой, выложенной металлическими листами с отверстиями после штамповки.

Офицер проверил у всех документы, и нас проводили к автобусу. Автобус выехал с территории аэродрома, по дороге пересёк поле и въехал в посёлок сплошь из однотипных щитовых домиков. Как я узнал позже, он назывался „Финским“. Автобус подъехал по аллее из старинных тополей к мосту через небольшую речку. За мостом висел лозунг: „Да здравствует XXXI годовщина Октября!“ Некоторые буквы в слове „октября“ были размыты дождём, читалось, как „онтабра“, и смысл не сразу доходил до сознания.

Переехав через мост, автобус взобрался в гору и, повернув направо, остановился около мрачного здания с тремя входами.

Дальний вход был отгорожен деревянным забором с колючей проволокой. В заборе были ворота и проходная с охраной. Водитель автобуса направил меня к среднему входу, сказав:

— Иди на второй этаж, там находится администратор гостиницы, она тебя поселит.

Администратор дала мне направление в гостиницу № 2, которую сдали несколько дней назад, подробно рассказала, как туда добраться: „Нужно пройти под колокольней мимо пятиглавого собора до бань, затем по дороге вниз к поселку ИТР и по левой улице до двухэтажного здания. Это и будет ваша гостиница“. Там меня хорошо приняли, поселили в четырёхместном номере на первом этаже.

Городок в то время состоял из центральной части, в которую входило административное здание и гостиница. На месте нынешнего спортивного магазина стоял длинный барак, где проживали местные жители. Далее, через дорогу, идущую от моста, находились бухгалтерия и рядом с колокольней отдел КГБ и милиция. Напротив бухгалтерии, где сейчас городской музей, был клуб строителей, там иногда давали концерты заключённые. Интересно было смотреть на сцену, где по краям — вооружённая охрана, а в центре — выступающие зэки. Вскоре этот клуб был переделан в кинотеатр „Москва“. Далее, за колокольней, находилась пятиглавка — собор, в котором размещался гараж. Впоследствии гараж был переделан в столовую, которую в народе называли „Верёвочка“, по-видимому, из-за того, что стена столовой была отделана лепниной с позолотой в виде каната. В пятидесятых годах собор был взорван, а на его месте был разбит сквер.

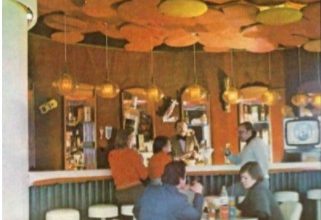

Напротив „Верёвочки“ в старинном монастырском здании расположился ресторан, где была небольшая эстрада. По вечерам здесь играл ансамбль под руководством освобождённого Гриши Геллера. Сам он играл на трубе и пел эстрадные песенки. Кроме того, на баяне играл Валентин Ефимов и ещё отец с маленьким сынишкой (баян и аккордеон ?). Иногда в свободное время мы ходили в ресторан в меру выпить, поужинать и послушать песенки в Гришином исполнении.

Вспоминаю такой случай. Недалеко от нашего столика сидел начальник отдела кадров полковник A.M. Астахов, естественно, с женщиной. Какой заказ он сделал, мы не слышали, а обратили внимание на басовитый голос Астахова:

— Ты что мне принёс? Вместо пива болотную воду, — кричал Астахов, делая ударение в слове „воду“ на последнем слоге.

Официант, некто Горшков, дрожащими руками убрал кувшин с пивом. Прибежал директор ресторана и кое-как уладил конфликт. Позже Горшков перешёл работать в театр и был неплохим артистом, нашёл своё призвание.

Рядом с рестораном был построен театр с партером и балконом. Здания с правой и левой сторон от пятиглавого собора („Верёвочки“)заканчивались аркой, которая уже тогда была разрушена, завалена камнями, через которые был расчищен проход. Слева от колокольни, где ещё недавно находился Промстройбанк, была парикмахерская, в которой работали отец и сын евреи, тоже из освобождённых. Дальше по левой стороне находилась пожарная часть, а за ней и с правой, и с левой стороны размещался 28-й корпус. В правой стороне было общежитие для приезжих, с левой — жили местные жители, а дальше — бани, построенные ещё при монастыре.

От бань дорога поворачивала налево вниз, и за мостиком начиналась новостройка — посёлок ИТР. В то время было построено несколько коттеджей, пять двухэтажных домов, магазин, гостиница. Строились аптека и школа № 1.

По праздникам, в годовщину Октябрьской революции, Первого мая, проходили демонстрации. Колонна собиралась у бань и двигалась по направлению к колокольне. При входе в ресторан было высокое, широкое крыльцо, с которого во время демонстрации руководство объекта и стройки приветствовало праздничное шествие. В ответ неслись крики „Ура!“, которые усиливались эхом при проходе под сводами колокольни.

Вспоминается такой случай. Во время шествия колонны на первомайской демонстрации несколько человек решили перейти на другую сторону улицы и смешали строй колонны. Алфёров В.И. решил навести порядок, закричал на них, но не тут-то было. Его окружили, сбили шляпу, пришлось вмешаться милиции. Оказалось, что это были освобождённые, отсидевшие свой срок. Первое время их никуда не отпускали из нашего города. Некоторые устраивались на работу, конечно, не на основное производство, некоторые занялись старыми делами. Криминальная обстановка в городе стала напряжённой. Наконец пришло распоряжение всех освобождённых отправить эшелоном. Прошёл слух, что их повезуткуда-то на восток, чуть ли не в Магадан. В городе же осталась небольшая группа бывших заключённых, которые устроились на работу или создали семьи.

В 1958 году заключёнными был сдан последний жилой дом, в котором я живу и сейчас. А в город приехала воинская строительная часть и продолжила строительство развивающегося предприятия и города.

Тогда, в конце 40-х, основная часть сотрудников проживала в посёлке, называемом „Финским“, в домах на две семьи. Дорога с аэродрома проходила по главной улице посёлка до моста через Сатис, а вторая дорога от аэродрома шла мимо Маслихи через поселок ИТР.

Радист-взрывник

На следующий день после приезда я отправился в отдел кадров, который находился в административном здании. Там сидели тучный полковник госбезопасности Астахов Александр Михайлович и секретарь-машинистка. Сдав свои документы, я сел заполнять анкету, такую же, как заполнял в техникуме. Затем Астахов отправил меня на проходную завода для переговоров к Голованову Дмитрию Адамовичу, заместителю начальника отдела 24/21 (начальником отдела был Комельков Владимир Степанович, кандидат технических наук). От колокольни, спустившись по деревянной лестнице к Саровке, я прошёл по дорожке до узкоколейной железной дороги. На насыпи стоял столб с доской, на которой было написано „Саровонь“, что, видимо, означало название железнодорожной станции на мордовском языке.

Перейдя через насыпь, я увидел проходную и ожидающего меня человека. После знакомства Дмитрий Адамович почему-то начал меня спрашивать, как устроен радиоприёмник, как производится его настройка. Оставшись довольным моими ответами, он подписал приёмную записку, и я отправился назад в отдел кадров. Там мне дали заявку в бюро пропусков, начальником которого был Тренёв Владимир Петрович, а документы оформляла Лидия Оттовна Лысых. Мне сказали номер ячейки пропуска в проходной, и на этом моё оформление закончилось.

Получилось так, что в гостинице меня поселили в одном номере с Евгением Владимировичем Борисенко, москвичом, работавшимтехником-радистом на радиостанции им. Коминтерна РВ–1. А здесь он работал в отделе 24/21, куда был направлен и я (впоследствии отдел 48научно-конструкторского сектора). С Женей Борисенко мне пришлось поработать до 1957 года, потом он согласился перейти на „новый объект“, как у нас называли в то время НИИ–1011 (в шутку — „ни 10, ни 11“), потом — Челябинск-70.

Помню, Борисенко шутил: „Разреши Дмитрию Адамовичу, он бы весь отдел набрал из шоферов и радистов“. В принципе, его можно было понять, так как из Германии он вывез легковую машину, и за ней нужен был хозяйский глаз. Обслуживал машину Алексей Фёдорович Дымов, раньше он был водителем, всю войну прошёл на машине, а у нас в отделе работал препаратором (так называли тогда лаборантов).

Я был представлен начальнику отдела Комелькову B.C., который сидел в здании 30, единственном пока вновь построенном. Рядом возводился корпус здания 32. Так как строили заключённые, естественно, каждая строительная площадка была отгорожена и охранялась.

Женя Борисенко решил провести меня по зданию, показать комнаты нашего отдела, где сидят руководители. Кабинет Комелькова находился на первом этаже, на втором находились К.И. Щёлкин и В.К. Боболев со своими подчинёнными. Кабинет Е.И. Забабахина, учёного-военного(направленного на работу в КБ–11 в 1948 г.) и Е.А. Негина (прибывшего на объект в 1949 г.) в шутку называли „капитанской каютой“, так как оба были в звании капитана, правда авиации. Впоследствии Негин Евгений Аркадьевич стал главным конструктором и руководителем ВНИИЭФ. Забабахин Е.И. — научным руководителем ВНИИТФ, оба — академики АН СССР.

На третьем этаже был кабинет Ю.Б. — так называли главного конструктора КБ–11, впоследствии научного руководителя ВНИИЭФ, академика Юлия Борисовича Харитона. На этом этаже находился также кабинет начальника научно-конструкторского сектора В.А. Турбинера, он вскоре уехал с объекта. Но мне пришлось с ним съездить в командировку на завод пластмасс в Москву, где изготавливались корпусадля капсюлей-детонаторов (КД). Сразу же скажу, что в производство пошли не эти пластмассовые корпуса, а те, что были разработаны группой конструкторов под руководством М.И. Пузырёва и изготавливались на заводе 1. В КД использовалось инициирующее ВВ — азид свинца, что было чрезвычайно опасно при обращении с ним, о чём речь пойдёт дальше.

В конце 1948 года строители сдали корпус 32, и наш отдел перебрался туда. В это же время были созданы секторы —научно-исследовательский (НИС) и научно-конструкторский (НКС). Наш отдел получил номер 48 в НКС (такая нумерация, по-видимому,применялась в целях секретности). Для отдела 48 было построено одноэтажное здание № 19-бис с двумя башнями для взрывных работ и лабораториями. „Бис“ в номере здания поставили, чтобы отличать от корпуса. № 19 с одной башней для взрывов, где располагался отдел НИС. В этом корпусе проводились исследования вторичных ВВ под руководством Е.А. Феоктистовой, В.М. Некруткина и др.

Отдел 48 состоял из следующих сотрудников: начальник отдела Комельков B.C., заместитель — Голованов Д.А., инженеры Козырев А.С., Травкин В.К., Борисов С.И., Богословская Т.А., Хромов С.А.; техники Борисенко Е.В., Вагин Е.В., препараторы Утенков Г.Г., Дымов А.Ф., фотолаборант, а также два конструктора Коробов В.И., Кулакова Т.Е.

Отдел занимался разработкой системы одновременного подрыва КД (их разрабатывали в отделе 24/22, переименованном позже в 49-й). Кроме того, нашей задачей было проведение взрывных испытаний капсюлей и определение их рабочих параметров.

КД при групповом подрыве должен иметь разброс по времени работы не более долей микросекунды. В промышленном производстве таких КД не было, мы их разрабатывали впервые. В 1950 году людей, занимавшихся испытаниями и исследованиями КД, перевели в отдел 49, чтобы все работы сосредоточить в одном месте, а В. Комельков был назначен заместителем начальника НКС Владимира Ивановича Алфёрова.

Поскольку оба отдела, и 48 и 49, были организованы по одному приказу от 5 мая 1948 года, и тем более, что в 49-м отделе я проработал достаточно долго, не могу не назвать имена сотрудников этого отдела. Начальником отдела был Сухов Иван Петрович, майор-артиллерист,кандидат химических наук, его заместителем — А.П. Зотиков, работавший раньше в Чапаевке на капсюльном заводе. Инженеры-химикиКирсанов В.И., Егоров С.П., Карлова К.И., Ратанина К.А., снаряжатели-прессовщицы Крылова К.М., Николина В., Пичугина Р.Е., конструкторы Пузырёв Н.И., Колесов И.П. К 1950 году пришли химик Коняева Г.Г. (окончила Казанский химико-технологический институт),снаряжатели-прессовщицы Ратникова Л.С., Михайлова Е.П., Симакина Н.И., Романова А.Я. и другие.

Итак, отдел 48. Вначале мне, как радисту, было предложено заниматься изготовлением осциллографов со ждущей развёрткой на времена1–12 мкс. Руководил этой работой Хромов Сергей Александрович, мой земляк, но окончивший какой-то московский институт. Осциллографы были необходимы для определения времени работы КД, контроля рабочих электрических импульсов от установок подрыва КД и т. п. Такие осциллографы нашей промышленностью не выпускались. Приходилось пользоваться нашими и зарубежными статьями при изготовлении того или иного блока. Такие же осциллографы создавались в отделе В.А. Цукермана Н.Н. Лебедевым. Так что объединёнными усилиями осциллограф был создан. При создании промышленного осциллографа ОК–21 за основу была взята наша схема.

В то же время В.К. Травкин собрал осциллограф по схеме, предложенной И.С. Стекольниковым. Помогал ему Володя Шумилин. Это была довольно сложная схема скоростного осциллографа с искровыми разрядниками. Но работать на нём мог только сам Травкин, так как все технические характеристики менялись даже при открытии форточки. На осциллографах, собранных Хромовым и мной, долго ещё работали сотрудники отделов 48 и 49 при исследованиях систем и средств инициирования.

В конце 1948 года и начале 1949 в отделе 48 появились новые сотрудники: Желтов К.А., Стеньгач В.В., Узлов Ю.Н., Татаринцев Л., Шумилин В.Д. В группу Козырева А.С. пришли Павловский М.Н., Александров В.А., Войцеховский Б.В. и другие. Нужно отметить, что отделы 48 и 49 являлись связующим звеном между НИС и НКС. Так, НИС отрабатывал элементы конструкции атомного заряда, или, как его называли,ШЗ (шаровой заряд). В конструкцию ШЗ входили ЦЧ (центральная часть) и элементы из ВВ, при помощи которых осуществлялось обжатие ЦЧ. Основной задачей НКС являлась разработка конструкции заряда, отработка баллистического корпуса бомбы, создание элементов автоматики подрыва, системы инициирования для Одновременного подрыва КД при задействовании ШЗ.

Такое положение связующего звена между НИС и НКС часто ставило отделы в довольно неудобное положение, так как при появлении отказов в работе или заряда, или автоматики в первую очередь под сомнение ставилась работа КД. Создавались комиссии, шло разбирательство, проводились опыты с воспроизведением отказа, истина устанавливалась. Обычно КД „реабилитировался“.

Часто к нам в корпус 19-бис приходили сотрудники НИС Г.А. Цырков и В.И. Жучихин для проведения контрольных отстрелов БЗ–17. Так называлась система инициирования для группового подрыва 17 КД. Такие блоки использовались при отработках ШЗ.

Мне пришлось присутствовать при первом испытании ШЗ, подрыв которого осуществлялся от системы инициирования, разработанной в отделе 48. Испытания и сборка проводились на площадке 3. Ответственным за испытания со стороны НИС был Сергей Николаевич Матвеев, со стороны НКС — Владимир Степанович Комельков. Мы с Женей Борисенко производили установку БЗ–32, крепление розеток КД и разводку жгутов по ШЗ. Подрыв ШЗ осуществлялся из каземата, при этом присутствовал К.И. Щёлкин и кто-то из его работников.

Вот нажата кнопка, взрыв, и через несколько минут мы выходим из каземата. На месте, где был установлен ШЗ, лежал раскалённый до белого цвета шар. По правильности сферической поверхности алюминиевого шара, помещённого в середине ШЗ вместо ЦЧ, определялась разновременность прихода детонационной волны на поверхность шара. Все были довольны результатом, так как на первый взгляд шар имел довольно правильную поверхность. Комельков попросил у меня папиросу (в ту пору я курил „Казбек“) и прикурил её от раскалённого шара, несмотря на то что он вообще не курил. По-видимому, волнение давало о себе знать.

Почему-то B.C. Комельков поручал мне и Борисенко довольно ответственные задания, хотя в то время мы были техниками. Помнится, нужно было провести опыт по проверке работоспособности плиты-отметчика, при помощи которой во время проведения лётных испытаний бомбы без заряда контролировалась система инициирования. Плита-отметчик представляла собой стальной диск толщиной миллиметров 50 и диаметром около метра. В центре плиты размещался небольшой диск из ВВ с розеткой для установки КД. От диска по радиусам расходились лучи из ВВ до края плиты, по торцу которой располагались розетки для КД по количеству жгутов, идущих от блока зажигания. При взрыве КД детонационные волны, идущие от центра, встречались с детонационными волнами, идущими от торцевых розеток, и на плите в местах встречи ударных волн образовывалась чёткая отметка (риска). Разновременность срабатывания определялась по общеизвестному методу Дотриша.

Вот такую плиту мы с Женей Борисенко должны были впервые испытать на площадке 2. Так как своего каземата у нас не было, то в наше распоряжение была предоставлена самоходная артиллерийская установка СУ–47, правда орудие с неё было снято.

Самоходка стояла рядом с казематом на площадке 2, где часто работала группа сотрудников Цукермана. Мы работали в самоходке, устанавливая там аппаратуру для подрыва. Однажды, проходя мимо каземата, мы увидели Бриша А.А. Он сидел у входа на скамейке, курил трубку и дрелью сверлил отверстие под капсюль в шашке из ВВ довольно внушительных размеров.

Мы с Женей остановились около него, с любопытством наблюдая за его действиями. Женя достал папиросы и хотел закурить. Аркадий Адамович, увидев это, возмутился:

— Эй, парень, здесь нельзя курить!

— Так вы же сами-то курите, — отреагировал Женя.

— Это не опасно, — ответил Бриш, — я же трубку курю. Мы улыбнулись и пошли в свою самоходку. В день проведения опыта был вызван водитель. Так как аккумуляторов для пуска двигателя не было, пришлось пускать двигатель вручную. Для этого внутри самоходки был установлен редуктор, при помощи которого раскручивался массивный маховик. Затем включалось сцепление, и дизель запускался, иногда не с первого раза. Так что нам приходилось попотеть, раскручивая маховик. Затем самоходку перегнали через лес на поляну, куда привезли плиту-отметчик,снаряжённую на заводе 2. Подключив к блоку зажигания необходимые кабели, вставив в розетки пробки с КД, мы с Женей и наблюдавшим за работой Головановым Д.А. залезли в самоходку, задраили люки. Взрыв — и осколки забарабанили по броне. Выждав несколько минут, мы вылезли и подошли к плите. Она была чистая, освобождённая взрывом от кожуха и блока зажигания. На поверхности между контрольными рисками были ясно видны риски, полученные в результате встречи детонационных волн. Затем плиту доставили в здание 19-бис и произвели обсчёт. Разновременность срабатывания системы инициирования не превышала расчётной величины, система работала, её можно было применять при лётных испытаниях системы автоматики и баллистики „изделия“ (в то время так называли разрабатываемую атомную бомбу).

Примерно в этот же период НКС посетила высокая комиссия во главе с Б.Л. Ванниковым и А.П. Завенягиным. В нашем здании 19-бис в одной из комнат на столах была размещена упрощённая схема автоматики и системы инициирования. Состояла она из аккумулятора, от которого работал умформер, питающий высоковольтный источник питания (ВИП), собранный по двухплечевой схеме умножения напряжения. ВИП выдавал высокое напряжение на конденсаторы блока зажигания (БЗ). К жгутам БЗ подключались розетки, в пробки которых были вставлены неснаряженные корпуса КД.

При замыкании цепи исполнительным высоковольтным реле БЗ выдавал на электроды КД импульс напряжения, и между электродами проскакивала искра. Пояснения по схеме автоматики давал Сергей Сергеевич Чугунов, по системе инициирования — В.С. Комельков. Тут же присутствовали Харитон Ю.Б., Детнев В.И., Алфёров В.И. и др.

Во время демонстрации случился такой казус. Для большей наглядности с ВИП была снята крышка, а после срабатывания исполнительного реле на конденсаторах остаётся напряжение. Завенягин, о чём-то спрашивая, притронулся пальцем к конденсатору, естественно электрический разряд заставил его отдёрнуть руку. Стоявший сзади Ванников воскликнул: „Слушай, Авраамий Павлович, у тебя из задницы искры летят!“ Все засмеялись, разряжая создавшуюся напряжённую обстановку. Затем все перешли в соседнюю комнату, где предполагалась демонстрация испытаний КД и БЗ. Испытания КД по техническим условиям осуществлялись как в одиночном режиме, так и в групповом подрыве. При одиночных испытаниях применялась специально разработанная схема, при помощи которой определялось напряжение срабатывания КД. Групповой подрыв проводился на специальном стенде в бронебашне. Регистрация срабатывания КД велась с помощью фотохронографа с плоским зеркалом и электрическим приводом, изготовленным умельцами, кажется, в отделе Васильева. Был ещё один хронограф с полигональным зеркалом, которое разгонялось турбиной от баллона со сжатым воздухом. Этим фотохронографом пользовались, когда проверялся БЗ, т. е. определялась разновременность выхода импульсов напряжения на искровики, расположенные на одной линии.

Так вот, гости поприсутствовали при демонстрации одиночных испытаний КД на импульсно-волновой схеме, которые проводил С.И. Борисов, затем была подорвана групповая сборка, собранная Богословской Т.А. У фотохронографа оперировал Утенков Г.Г. После подрыва, когда унесли проявлять фотоплёнку, наступила моя очередь показать, как проверяется БЗ. И тут сработал „эффект присутствия“. Подняв зарядное напряжение до нужной величины, выключаем свет. Подаю сжатый воздух из баллона на турбину, контролируя разгон зеркала по фигуре Лиссажу на осциллографе, и чувствую, что давления в баллоне не хватает. Вращение зеркала не достигает нужной величины. Я прошу включить свет — нужно заменить баллон с воздухом на полный, так как израсходовали почти весь воздух, пока прогоняли фотохронограф, но гости тут же собрались уходить, сказав, что им всё понятно.

Я уже говорил, что в середине 1950 года из 48-го отдела в 49-й был передан корпус 19-бис и вся аппаратура. Перешли и люди, проводившие испытания КД и взрывные работы: Борисов С.И., Богословская Т.А., Стеньгач В.В., Вагин Е.В., Макарцев Н.А., Майорова B.C., Куликова А.И. Из отдела Е.А. Феоктистовой перешёл Мясников А.Н.

Известно, что взрывные работы, особенно при новых разработках, являются очень опасными. Немало при этом пострадало людей. Так, С. Борисов при взрыве КД потерял 30% зрения — попал осколок в глаз. А.С. Козырев лишился первых фаланг на трёх пальцах. У меня в руках взорвался БЭД–АТ–2У при подключении его к схеме задействования.

Другой случай произошёл при отработке бокового (БКУ) и головного (ГКУ) контактных узлов, которые разрабатывались в отделе НКС под руководством двух начальников — Павлова и Лилье. Осколки от никелевого корпуса капсюля попали мне в ладони и ягодицы. Подключение капсюлей к схеме я производил присев на корточки. Вначале кровь из ран не текла, были только белые пятна на ладонях. По-видимому, было шоковое состояние. Прибежавший на звук взрыва Д.А. Голованов налил мне стакан спирта и велел промыть ладони. Я, конечно, пошёл в туалет, где и „промыл“, запив водой. Интересно, что через несколько секунд места поражения закровоточили. Меня отправили домой. А на следующий день выяснили причину срабатывания узла.

Контактный датчик залип, соединив конденсаторы с выходными цепями. Конденсаторы после первого испытания разрядились не полностью, что и послужило причиной срабатывания капсюля. Капсюль БЭД–АТ–2У мостиковый, срабатывающий от напряжения в 12 В.

Работу по испытаниям БКУ и ГКУ мы проводили с Ф.И. Дорошенко будучи в отделе 48. Были и ещё в нашем отделе случаи лёгкого ранения испытателей при взрывах КД. А в других отделах были и смертельные. Я пишу об этом, чтобы подчеркнуть опасность работ с КД или ЭД(сборка, включающая в себя КД, вставленный в пробку, называлась электродетонатором). На этом я закончу небольшое отступление от темы.

Таким образом, в отделе 49 сосредоточились все работы по созданию и исследованиям искрового высоковольтного КД, а именно:

— одиночные испытания по определению напряжения срабатывания на импульсно-волновой схеме. Эта схема выдавала импульс напряжения различной амплитуды от 0 до 10 кВ и по времени, не превышающему длительность импульса, выдаваемого БЗ при групповом подрыве;

— групповой подрыв для определения разновременности срабатывания КД (осуществлялся от стенда, в состав которого входил штатный БЗ);

— определение срабатывания КД от статического напряжения;

— определение параметров КД осциллографическим методом;

— влияние различных факторов на работу КД и т. п. Особое внимание уделялось исследованиям по влиянию влаги на рабочие параметры КД, так как с этим вопросом связаны и условия хранения КД, и сроки хранения всего изделия. Ю.Б. Харитон сам следил за ходом этих работ, требуя регулярных докладов о результатах исследований.

Вела эти исследования Г.Г. Коняева. У неё хранились КД в эксикаторах при различной влажности:

— близкой к 100%, над водой;

— 80%, над специальным раствором;

— 60%.

Изменения, происходящие в КД со временем, контролировались по сопротивлению искрового промежутка (СИП). Позже, при выпуске документации, этот параметр заменили на другой — сопротивление между электродами (СМЭ).

Измерение сопротивления проводилось по методу вольтметр-амперметр при напряжении 500 В в специальном контейнере, так как иногда некоторые увлажнённые КД взрывались. Кроме того, через определённое время подвергнутые воздействию влаги КД исследовались на напряжение и разновременность срабатывания.

Вспоминается случай, когда И.П. Сухова и А.П. Зотикова не было, и на доклад к Ю.Б. Харитону пришлось идти С.И. Борисову. Поскольку все результаты исследований хранились у меня в тетради, он взял меня с собой. Сначала всё шло гладко, а потом Ю.Б. учинил нам страшный разгониз-за того, что в тетради один столбец таблицы был зачёркнут, а рядом были записаны другие результаты. (Насколько мне помнится, при подсчёте величины сопротивления была внесена ошибка. Когда её обнаружили, то правильные результаты внесли в соседний столбец.)Возмущённый Ю.Б. потребовал тут же в тетради написать объяснение и причину зачёркиваний. Этот случай показывает не только требовательность Ю.Б., но и характеризует время, в которое создавалась атомная бомба.

После разгона я составил таблицу, по которой определялась величина сопротивления по току, протекающему через искровой промежуток. Таблица была сфотографирована и размножена, ею пользовались все лаборанты, причастные к этой работе.

Проведённые исследования позволили выявить существенные недостатки:

— малый срок годности при хранении КД в негерметичной таре;

— зависимость пробивного напряжения от давления окружающей среды;

— наличие так называемого „пересыпания“ гранул азида свинца под электродами.

Эти недостатки были ликвидированы в новой конструкции искрового КД, отработка которого осуществлялась с 1952 по 1958 год до сдачи капсюля в серийное производство в г. Муром. Большая работа была проведена в группе Стеньгача по стабилизации пробивного напряжения в КД. Дело в том, что в КД электроды имели коническую форму. Для облегчения электрического пробоя конусную поверхность протравливали в специальном растворе. Получалась неровная поверхность с множеством острых выступов, что способствовало возникновению пробоя, но не его стабильности. Было опробовано множество вариантов электродов: игла-плоскость, игла-игла с разными углами конуса и т. д. Наконец был выбран угол конической обработки, поверхность обрабатывалась полировкой, само острие заканчивалось площадкой.

Пересыпание азида свинца в камере удалось ликвидировать за счёт увеличения плотности запрессовки и введения канавки под электродами.

Герметичность камеры КД достигалась при помощи специально разработанного клея на основе эпоксидной смолы, что позволило значительно увеличить сроки хранения при эксплуатации как в герметичной таре, так и в открытом виде.

КД для первого серийного завода атомного Оружия, построенного в нашем городе, изготавливались отделом 49 до тех пор, пока их не передали в серийное производство. Очень большая и трудоёмкая работа проводилась по набору статистики. Её вели в две смены Богословская Т.А., Борисов С.И., Вагин Е.В., Карцев Н.А., Жирнов Н.М., Куликова А.И. Нужно было испытать 10000 КД для определения надёжности. За каждую смену отстреливалось 10 сборок из 32 КД. Для определения разновременности срабатывания одновременно на каждой сборке помещалось 10 шашек из вторичного ВВ для подтверждения инициирующей способности КД. Кроме того, от каждой партии КД отстреливалось по 10 штукна импульсно-волновой схеме для определения напряжения срабатывания.

Первую кандидатскую диссертацию по искровому высоковольтному КД защитил Стеньгач В.В.

Первые работы по определению радиационной стойкости КД были проведены в 1952 году в здании 19-бис Борисовым С.И. и мной. В то время специальных облучательных установок не было, и в отделе Александровича В.А., в здании 6, нам посоветовали взять источник радиационного излучения сурьму-124 с периодом полураспада 60,1 суток, активностью 10,9 Ки. Капсула с радиоактивной сурьмой помещалась в контейнер массой приблизительно 100 кг. Это свинцовый цилиндр с отверстием в центре, закрывающимся свинцовой пробкой.

Испытания проводились в режиме одиночного подрыва КД. Длина коридора в здании 19-бис от башни до башни — 12 м. Контейнер с источником излучения размещали на тележке горловиной в направлении башни, где подрывали КД. Работы проводились по вечерам, когда все уходили домой, так как дверь в бронебашню должна быть открытой, а по коридору от источника шло излучение.

Испытав несколько КД, мы закрывали контейнер пробкой и двигали его ещё на пару метров к КД. Так постепенно приблизились почти вплотную, насколько это было возможно. Каких-либо отклонений по напряжению срабатывания облучаемых КД не было отмечено. У нас с Сергеем Ивановичем возникло сомнение: а есть ли в контейнере этот самый источник излучения? Вызвали представителя от Александровича. Прибежал Михаил Васильевич Дмитриев, осмотрел контейнер, вытряхнул из него капсулу, голыми руками положил обратно и сказал, что всё в порядке.

— Дозу облучения сообщим позже, после пересчёта в зависимости от расстояния, — сказал он и убежал. Отчёт о проделанной работе был выпущен. Впоследствии облучение КД проводили на реакторах ВР, ВИР, а потом и в натурных опытах, о чём будет сказано дальше.

Новые задачи в узкой области науки

В отделе 48 мне пришлось поработать с А.С. Козыревым по исследованиям свойств жидкого ВВ — тетранитрометана (ТНМ). Вещество довольно опасное из-за высокой чувствительности. ТНМ наливали в стеклянную пробирку, установленную на щите в бронебашне, и при помощи фотохронографа определяли скорость ударной волны по ТНМ при инициировании его КД. Мечта Александра Сергеевича — создать прецизионный ШЗ на жидком ВВ, в частности на ТНМ, — так и не осуществилась до ухода на пенсию.

При оснащении ракетной техники ядерными зарядами возникла необходимость создания детонационного узла с задействованием от бортовой сети. Такой узел был необходим для системы аварийного подрыва заряда при отклонении ракеты от курса. Мне пришлось участвовать в его создании под руководством В.В. Стеньгача.

В разработке конструкций использовалось свойство ВВ при переходе горения в детонацию в замкнутом объёме. Первый удачный опыт провели на макете, для изготовления которого использовали матрицу от пресс-формы для снаряжения колпачков КД. Сам принцип перехода горения в детонацию мы подтвердили, дальше началась обычная работа по выбору габаритов узла, толщины стенки, навески заряда, электровоспламенителя и т. д.

Так, один за другим, создавались детонационные узлы. Перед нами встала проблема, как сделать конструкцию пожаровзрывобезопасной. Ведь при попадании узла в очаг пожара загорается состав электровоспламенителя и происходит взрыв. С этой проблемой справились следующим образом: в стенке на уровне границы электровоспламенителя с зарядом ВВ было просверлено отверстие, которое запаивалось легкоплавким припоем. Его температура плавления была ниже, чем температура вспышки состава воспламенителя. Таким образом, при разогреве припой расплавлялся, нарушалась герметичность камеры, а в таких условиях детонация не развивалась. Развитие детонации в корпусе с пробкой из легкоплавкого припоя (индия) происходило надёжно.

Часто приходилось выполнять разовые исследовательские работы по просьбе других отделов. Например, при разработке узла СГН мне нужно было выбрать ёмкость конденсатора и предохранитель системы поджига. При сгорании пиросостава в системе поджига шлаки в некоторых случаях имеют довольно высокую проводимость, и резкое увеличение тока после перегорания мостика вносит дополнительную нагрузку в цепь бортовой сети. Чтобы исключить это явление в некоторых случаях поджиг должен осуществляться от конденсаторов, заряженных от источника питания бортовой сети.

В случаях же задействования системы поджига непосредственно от бортовой сети, в цепь поджига включался плавкий предохранитель, который после задействования отключал систему от источника питания. Работу эту мы проводили в содружестве с сотрудниками отдела 32, разработчиками СГН, в частности с Вороновым Павлом Александровичем (ныне покойным).

В качестве общественной работы для нашего города мне пришлось участвовать в создании телецентра. Руководил этой работой Чугунов Сергей Сергеевич. Я собирал оконечный каскад телепередатчика. Женя Борисенко — задающий генератор. Сейчас я уже не помню, когда начались первые телепередачи, но то, что в качестве поощрения мы получили по 100 рублей — помню.

Полигон МО № 71

В то время, когда НИС вёл газодинамическую отработку атомного заряда, НКС разрабатывал средства его доставки и задействования, куда входили: отработка баллистики носителя (бомбы), система инициирования, автоматика подрыва и автоматика управления подрывом(радиодатчики, бародатчики, боковые и головной датчики, работающие при ударе о землю). Для испытания всех систем был выделен полигон № 71 Министерства обороны на Крымском полуострове в 18 км от Керчи — станция Багерово. Именно здесь находился печально знаменитый Багеровский ров, в котором были захоронены тысячи ни в чём не повинных советских людей, расстрелянных эсэсовцами.

Мне пришлось участвовать почти во всех экспедициях на этот полигон. Подготовка к экспедиции начиналась с приказа о создании группы во главе с Буяновым Владимиром Петровичем. В эту группу входили по одному человеку от отделов, участвовавших в полигонных работах, связанных с опасными операциями.

Так, в группу по созданию эксплуатационной документации и инструкций входили: Буянов В.П, Вагин Е.В., Канарейкин В.И., Розанов Е.П. и др. Комплектацией изделий и узлов, отправляемых на полигон, занимался завод 1. Контрольная установка узлов и приборов в корпус бомбы производилась на площадке 9, где было сборочное здание с краном (кажется, мостовой кран с ручным приводом). Вот уж потягали мы цепи: пока поднимешь корпус, да пока опустишь. Сейчас на месте площадки 9 находится отделение 15 (НИК).

Был в то время недалеко от сборочного здания капонир, обвалованный с трёх сторон, где мы проверяли электрическую прочность сначала БЗ, потом БФ, размещённых на плитах-отметчиках или на ШЗ. Ответственным за проведение работ на площадке 9 был в то время Ананий Ильич Новицкий, а начальником площадки — Мирошниченко Николай Петрович, мой хороший приятель, с которым мы провели немало времени на охоте и рыбалке.

После проведения контрольных циклов автоматики и проверки электрической прочности узлы и приборы снимались с корпуса (кромеплиты-отметчика с зарядами ВВ) и упаковывались в ящики. По готовности, в установленный срок, загружался эшелон и назначалась отправка личного состава. Всем сотрудникам, отправлявшимся на полигон, в паспорте ставился штамп с московской пропиской. У меня, например, был адрес: Москва, Октябрьское поле, д. 1, кв. 10. Почтовый адрес для переписки был Москва, центр-300, а далее — улица, номера дома и квартиры — местные.

Пути-дороги на полигоны

Помню первую поездку на полигон весной в 1949 году. В то время до станции Шатки была проложена узкоколейная железная дорога. В конце состава был подцеплен пассажирский вагончик, в котором мы потихоньку двигались в сторону Шатков. Скорость была такая, что некоторые смельчаки успевали соскочить на ходу, сорвать несколько цветков и снова залезть в вагон.

В Шатках состав загнали в охраняемую отгороженную зону, так называемую „базу“, где грузы перекладывались в вагоны с широкой колеёй. Нас на некоторое время отпустили погулять, и мы отправились в Шатки на базар. Купив кое-чего в дорогу, пообедав в столовой, к назначенному времени мы пришли на „базу“. А вскоре уже ехали на юг в купированном вагоне.

С нами ехал начальник отдела режима и бюро пропусков Владимир Петрович Тренёв. В специально оборудованной теплушке ехала охрана, а офицеры — в нашем вагоне. Вспоминаются фамилии часто сопровождавших нас офицеров из в/ч 54194, которая располагалась на объекте: Чугунов Н.В., Захряпа Н.П., Заваденко А.А., Винокуров И.П., старшина Скороходов К.Ф.

Итак, едем на юг. Проезжаем Пензу, Балашов, Валуйки, Харьков, Запорожье, Мелитополь, Джанкой, Феодосию. За время нахождения в пути я научился игре в преферанс. Делать-то в вагоне было нечего, вот два Владимира Петровича — Буянов и Тренёв — и взялись обучать желающих. Играли в домино, коротали время, кто как мог.

Наконец с левой стороны показался аэродром, самолёты и строения, огороженные колючей проволокой. Проехав чуть дальше, эшелон остановился. Приехали! Нас уже ждали. Стояла колонна автомашин, солдаты, начальство полигона. Тут же нас встретил С.Г. Кочарянц, бывший в то время, кажется, начальником отдела в НКС. Началась разгрузка. Ящики из вагонов выгружали солдаты. Контейнеры с изделиями выгружали с платформы автокраном. Проследив за разгрузкой наших ящиков и сдав их под охрану в кузове машины, мы с Ф.И. Дорошенко пошли посмотреть на разрушенное во время войны здание станции. От него остались две стены и груды кирпича и штукатурки. На полу валялись стреляные гильзы, неразорвавшиеся мины — свидетельства прошедших здесь боёв.

Наконец за нами подошёл автобус, и мы, забрав личные вещи, отправились на место жительства. Разместили нас на втором этаже двухэтажного здания в комнатах по 4 человека. Руководители нашей экспедиции жили где-то в другом месте. В состав экспедиции входили по одному-двачеловека из отделов НКС, два-три сборщика из цехов 4 и 7, два электромонтажника, представители спецотдела. Состав группы во всех экспедициях на полигон № 71 оставался постоянным. От отдела 48 на первых порах посылали меня и Ф.И. Дорошенко. Впоследствии от отдела 49 я ездил всегда один. Кроме нас от других отделов ездили: Буянов В.П., Канарейкин В.И., Божок А.И., Малышев В.Д., Дякин И.Г., Быков И.А., Розанов Е.В. и другие. От завода 1: Волгин И.К., Жирнов Г.И., Объедков В.М., от 1-го отдела: Пронин В.Г., Азаров В.В.

В первых экспедициях руководителями назначались Кочарянц С.Г., Назаревский И.А., иногда Буянов В.П., который позже стал постоянным руководителем. Заместителем начальника НКС по испытаниям был в то время полковник Романов А.И. Сборочной бригадой от завода 1 в первых поездках руководил Касютыч В.В., иногда — Дорощук.

Первое время под сборочное помещение нам выделили какую-то мастерскую, из которой убрали станки и верстаки, а для наших работ поставили два лабораторных стола. Пол был заасфальтирован. Вход в мастерскую был по пропускам, а у калитки всегда стоял часовой.

Ангар для наших работ ещё строился. Около взлётной полосы был сделан выезд на яму, из которой производилась подвеска изделия к самолёту.

Раньше мне не случалось видеть в натуре „единичку“ (РДС–1), и её внешний вид произвёл на меня ошеломляющее впечатление. Работая в войну на аэродроме, приходилось видеть бомбы до 100 кг, но то, что я увидел здесь, превзошло все мои ожидания. Это была бомба каплевидной формы длиной около трёх метров со стабилизатором в виде кольца. На боковой поверхности находился люк, через который человек мог свободно влезть внутрь. На головной части размещались два „глаза“, закрытые оргстеклом, не нарушающие геометрических пропорций корпуса бомбы. Под оргстеклом были диполи антенн радиодатчиков.

Бомба лежала на ложементе, установленном на специальную тележку. На ней же бомбу транспортировали к самолёту. Подготовка к лётным испытаниям шла следующим образом: при помощи крана с контейнера снимали крышку, и бомба устанавливалась на ложемент. Происходила расконсервация корпуса бомбы, затем внутри устанавливались по очереди все необходимые приборы и устройства, в хвостовой части на стабилизаторе закреплялись аккумуляторы и трассёры.

После проведения необходимых соединений проигрывался контрольный цикл срабатывания и взаимодействия всех систем, кроме системы инициирования.

Последняя операция заключалась в снаряжении КД плиты-отметчика, или контрольного ШЗ в зависимости от комплектации бомбы. Если в индексе бомбы стояла буква „К“ (контрольная), то приходилось снаряжать ШЗ. Конечно, вместо ЦЧ в нём помещался керн — алюминиевый шар.

Затем через люк в корпусе бомбы производилась стыковка высоковольтного штыревого разъёма блока зажигания с высоковольтным источником питания. Руководитель работ проверял качество стыковки, люк закрывался и пломбировался.

Снаряжение капсюлями производилось вдвоём. Например, Ф. Дорошенко извлекал из тары пробку с КД и подавал мне. Я в это время уже извлёк из розетки пробку с фальш-КД и передаю навстречу. Поменялись пробками, боевую установили в розетку, а фальш-КД, выкрашенную в красный цвет, поставили в тару. Раскраска позволяла проконтролировать, что все фальш-КД стоят в таре, а боевые — в розетках системы инициирования.

Наступал второй этап подготовки к испытаниям. Изделие, закрытое брезентовым чехлом, на тележке под охраной буксировали при помощи машины „Додж 3/4“ на яму. Яма — это бетонированная канава глубиной около 1,5 м с плавными спусками с обеих сторон. В неё вручную закатывали тележку с изделием, а над ямой с открытым бомболюком накатывался четырёхмоторный бомбардировщик ТУ–4, копия американского Б–29 („летающая крепость“). После стыковки главного штыревого разъема (ГШР) жгута управления с ответной частью на поверхности бомбы, последняя в горизонтальном положении втягивалась специальными захватами внутрь самолёта, и створки бомболюка закрывались. Для включения бортовой сети и автоматики бомбы и её сброса на самолёте был установлен пульт управления и прицел. Пульт был закрыт крышкой и опломбирован. Всё время, пока шла подвеска изделия, кто-нибудь из нашей бригады дежурил у пульта в самолёте. Это дежурство представляло особый интерес, так как в самолёте всегда были термосы с какао и компотом. Экипаж никогда не возражал, если мы проводили дегустацию напитков, поскольку сами они не могли всё выпить, а самолёт готовился к полёту по полному регистру. Не надо забывать, что весь процесс создания атомного оружия шёл под неусыпным наблюдением и контролем Лаврентия Берии.

По окончании подвески бомбы самолёт отбуксировался на взлётную полосу. По команде самолёт разбегался и тяжело взлетал. Тут же вслед за ним взлетали два истребителя сопровождения с полным боекомплектом, как нам рассказывали работники полигона. За время, пока бомбардировщик набирал высоту до 10 км, истребители не один раз сменяли друг друга. Наконец высота набрана, самолёт делает боевой разворот и … сброс.

Наблюдать за падающей бомбой было легко, так как при сбросе загорались трассёры, закреплённые на стабилизаторе бомбы. Сброс происходил всегда в одном и том же месте, цель была обозначена в двух-трёх километрах от аэродрома, в степи. Цель представляла собой круг с крестом, выложенным белым камнем. После падения бомбы специальная команда, допущенная к нашим работам, под командованием майора Бутко отправлялась на розыски упавшей бомбы и раскопки плиты-отметчика, которая иногда уходила глубоко в грунт. Плиту доставляли к нам в ангар, я обсчитывал результаты разновременности срабатывания и заносил их в протокол испытаний.

Малышев Вадим проявлял „солнышко“ — фотобумагу, которая помещалась в стальной цилиндр, закреплённый в центре стабилизатора. В центре крышки цилиндра было отверстие, через которое на фотобумаге фиксировалась амплитуда колебания бомбы при падении.

Интересно было наблюдать за взрывом изделия из серии „К“, который происходил на высоте 400–600 м. ВВ разносило корпус бомбы на мелкие части, и в небе оставалось облако от сработавшей взрывчатки.

Экспедиция длилась несколько месяцев: отработаем серию в 3–4 изделия, ждём следующего привоза. Иногда нас отпускали домой на месяц-два.Так было до июня 1949 года, а в 1949 году мне пришлось отправиться в другую экспедицию на государственный полигон УП–2 МО, на первые испытания атомного заряда. Но об этом — в следующей главе, а сейчас продолжу рассказ об экспедициях на полигон № 71.

Уже сменилось изделие, которое мы испытывали. Вместо „единички“ стала „тройка“ (РДС–3). В обиходе название наши изделия получали по первой цифре чертёжного индекса.

„Тройка“ была меньше по габаритам, более компактная. Боковые люки сохранились, но человек уже не помещался внутри корпуса.

Следующее изделие было с малогабаритным по тем временам зарядом. Это изделие мы ласково называли „Татьяной“. Сменился и самолёт. „Татьяну“ носил первый тактический реактивный бомбардировщик ИЛ–28. Эти испытания велись до 1951 года, а потом начались натурные испытания на полигоне УП–2.

Сейчас во многих публикациях часто упоминается название атомной бомбы „Татьяна“, которая в 1954 г. была принята на вооружение. Хочу рассказать в этой связи такую историю. В нашей бригаде на полигоне работал электромонтажник Василий Сошников. В городе он жил один, его жена с детьми жили в Москве. Иногда мы останавливались у них переночевать и знали жену Василия. Однажды на полигоне на наш вопрос, как поживает Татьяна, Василий ответил: „Не знаю, я уже полгода её не видел. Сейчас — вот моя Татьяна“. И он показал на изделие РДС–4, у которого, кстати, чертёжный индекс начинался с буквы Т. Так и пошло бомбу называть „Татьяной“.

Быт

Я уже писал, что жили мы в двухэтажном здании на втором этаже. Напротив наших окон стоял коттедж, в котором жил начальник полигона генерал Комаров. Частенько нас будили выстрелы из охотничьего ружья. Это генерал со своего крыльца стрелял в бродячих собак, которых в расположении части было довольно много. В 1950 году Комарова сменил его заместитель по НИР генерал Чернорез.

Питались мы в офицерской столовой — завтрак, обед и ужин — всё бесплатно, по-видимому деньги перечислялись на воинскую часть и за питание, и за жильё.

В свободное время нам выделялась автомашина с водителем, и мы отправлялись на Азовское море. Очень часто мы ездили отдыхать на Рыбалку — это место на берегу уютной бухточки среди скал, где жили в землянке два солдата, снабжавшие воинскую часть рыбой. Рыбу ловили ставными сетями. Мы же, набрав с собой продуктов, готовили коллективную уху из пойманных небольшим неводом бычков. Уезжали на весь день, бывали в поселках Чигини, Мама-Русская. Иногда устраивали экскурсии в Феодосию, Камыш-Бурун (Аршинцево).

Раз в десять дней выезжали в Керчь мыться в бане. Ехали обычно на грузовом „Студебеккере“. После бани, если оставалось время, можно было посетить винные павильончики, которых в Керчи было предостаточно. Керчь в то время лежала в развалинах, но даже в таких условиях люди ухитрялись жить. В подвальчиках продавались хорошие вина и очень вкусные чебуреки.

Мастер завода 1 Дорошук купил в Керчи буфет старинной работы с львами, вырезанными из дерева, что послужило предметом для добродушных насмешек. А мы с Д. Головановым подписались в книжном магазине на 30 томов Горького.

Случалось, что мы оставались без денег (обычно мы могли авансом брать у руководителя), а перевод задерживался. Тогда мы обращались к Назаревскому:

— Иосиф Александрович, как же дальше жить, если даже на баню ста рублей нет?

— Поеду в штаб звонить, чтобы выслали, — отвечал Иосиф Александрович.

Было и такое. Сопровождал нас в экспедицию В.П. Тренёв, а руководитель работ должен был приехать позже. Организовав разгрузку вагонов, платформ, охрану, пропуска, Владимир Петрович через несколько дней уехал докладывать в Москву о готовности коллектива к работе. И вдруг через два дня он предстал перед нашими очами весь грязный, закопченный, помятый.

— Что случилось, Владимир Петрович?

— Получил из Москвы втык по вашей милости.

Оказалось, что действительно получил головомойку от начальника по режиму за то, что оставил нас одних, без присмотра. И пришлось ему срочно возвращаться на перекладных. А от Джанкоя до Багерова ехать надо было на паровозе, потому он и был такой грязный. Так и пришлось Тренёву сидеть с нами до приезда руководителя работ.

За всё время работ в экспедиции только однажды случилось ЧП: почему-то не был произведён сброс изделия. То ли что-то не сработало в системе запуска автоматики от пульта, то ли что-то заело в механизме освобождения от зацепов изделия. Тогда пришлось срочно решать вопрос, можно ли садиться самолёту с такой нагрузкой, не подломится ли шасси.

Пока самолёт сжигал горючее, было принято решение произвести посадку на наиболее ровную запасную полосу, предназначенную для других работ. Аэродром был построен немцами во время войны, и взлётные полосы были повреждены во время освобождения Керченского полуострова. Позже они были отремонтированы, но неровности остались. Запасная полоса была сделана во время основания полигона. Самолет с изделием благополучно сел. Надо сказать, что экипажи на ТУ–4 были подобраны из лучших лётчиков — асов,

Как-то незаметно недалеко от нашего ангара вырос лабораторный корпус. Там размещалась экспедиция, членов которой все называли „северянами“. Руководили работами этой экспедиции Микоян и Гуревич, конструкторы — разработчики истребителей МИГ. Они проводили лётные испытания самолёта-снаряда — небольшого реактивного самолётика, который подвешивался под плоскостями ТУ–4. При подлёте к целиу самолёта-снаряда запускался двигатель, он отцеплялся от самолёта-носителя и дальше управлялся по радио.

Мы наблюдали за испытаниями, когда самолётом-снарядом управлял пилот, который должен был посадить его на взлётную полосу. По полигону ходили слухи, что пилот за каждый вылет получал огромные деньги по тому времени. Говорили, что этот самолёт-снаряд предназначался для нашего заряда. Но пока шла его разработка и доводка, были разработаны другие, более эффективные носители нашего заряда — ракеты.

Так постепенно проводилась подготовка к полномасштабным натурным испытаниям бомбы с атомным зарядом, которые были проведены в 1951 году на полигоне УП–2 МО, о чём я расскажу в одной из следующих глав.

После проведения испытаний нам (обычно оставалось 5–6 человек) отмечали командировки и отправляли на все четыре стороны.

До Москвы добирались разными способами. То поездом из Симферополя, то самолётом. Однажды даже летели загранрейсом на самолёте, следовавшем из Болгарии. Как-то на полигон прибыли представители ПГУ при Совете Министров. Они приехали на автомашинах „ЗИМ“. Обратно их отправили на самолёте, а нас посадили в „ЗИМы“, так и ехали до Москвы. Был случай, когда ехали из Симферополя в мягком вагоне(в другие билетов не было), а денег не осталось на дорогу. Купили мы на четверых десяток раков и буханку хлеба, с тем и ехали. Приехали в Москву голодные, зато в мягком вагоне.

В столице мы обычно без промедления направлялись в нашу контору на Цветном бульваре, 12, где у Арутюнянца получали в счёт зарплаты энную сумму денег, дружно обедали, ночевали в общежитии гостиничного типа на улице Кирова и на следующий день самолётом прибывали на объект.

1949 год. Первый атомный взрыв на полигоне УП–2

С весны 1949 года поползли слухи, что предстоит поездка на полигон куда-то в Среднюю Азию. Действительно, началось оформление людей, составлялись списки оборудования, которое предстояло взять с собой. Комельков B.C. тщательно проверял каждую графу списка. Дело в том, что на полигон заряд отправлялся в разобранном виде, и сборка должна была производиться на месте. Для этого там была построена специальная производственная площадка с лабораторными и сборочными корпусами. Для приёмки строящихся зданий от НИС был назначен Нецветов Н.И., от НКС — Травкин В.К., которые и выехали туда весной.

Началась контрольная сборка зарядов, подлежащих отправке на полигон. Если мне не изменяет память, их было пять. Сборка шла на территории завода 1, в здании № 21 (по нумерации настоящего времени). Ответственным за это здание был назначен Ананий Ильич Новицкий. После контрольной сборки заряды разбирались и упаковывались в тару.

Наконец подготовка первого эшелона была закончена. Сформирована была и первая группа людей, которые должны были обеспечить установку оборудования в лабораторных зданиях, расставить мебель, приготовить всё к работе. Я тоже был отправлен на полигон с первой группой.

Я уже писал, что в то время от Сарова до Шатков шла узкоколейная железная дорога, а в Шатках на базе нас перегружали в вагоны на широкой колее. Для нас были заказаны два купированных вагона, в одном ехали мы, в другом — охрана. Охрана стояла на каждой тормозной площадке, сменяясь на редких остановках.

Состав шёл по „зелёной улице“, останавливаясь только для заправки паровоза водой и для осмотра букс и колёс. Интересное зрелище представляли собой эти остановки. На перронах не было ни одного человека, кроме милиции, сотрудников КГБ и бригады железнодорожников. Причём последние производили осмотр вагонов в сопровождении сотрудников госбезопасности.

Хочется отметить организацию питания в пути, особенно обед. Начальником эшелона был назначен Детнев Василий Иванович, полковник, представитель КГБ при Совмине у нас на объекте.

Каждый день он обходил купе и спрашивал:

— Где будем завтра обедать?

Мы выбирали станцию из названных, и на следующий день, когда поезд останавливался, мы гурьбой отправлялись в ресторан. Там — ни души, накрытые столы, работает буфет. Мы спокойно обедали, расплачивались и вновь по вагонам. Завтракали и ужинали в поезде чаем и сухим пайком, у кого что было: консервы, хлеб, сало, или что успели купить в буфете.

Таким образом, следуя по маршруту Казань — Свердловск — Тюмень — Омск — Новосибирск — Барнаул, наш эшелон прибыл рано утром в Семипалатинск. Переехав по мосту через Иртыш, поезд остановился в Жана-Семей, пригороде Семипалатинска, где нас ожидала колонна грузовых машин. Взвод солдат быстро разгрузил эшелон, кузова накрыли брезентом, нас рассадили по одному с водителями в кабины, и колонна двинулась в путь.

Ехали в западном направлении, вниз по течению Иртыша. Новенькие ЗИС–150 шли с заданными скоростью и дистанцией по степной дороге. Пыль стояла, как дымовая завеса, правда цвет её был с красным оттенком. И если бы не лёгкий ветерок со стороны реки, едва ли было бы видно машину, идущую впереди. Остановки были редкими. Начальник колонны на „газике“ объезжал колонну. Подходила и цистерна с водой: кто пил, кто заливал воду в радиатор. Стояла изнурительная жара.

Как бы то ни было, но проехав около 150 км, мы подъехали к небольшому городку на берегу Иртыша. Тогда он назывался пунктом „М“. Две улицы с двухэтажными домами, в центре — площадь, на которой размещались гостиница со столовой, штаб гарнизона и дом офицеров. Нас провели в столовую, накормили отличным обедом, и после небольшого отдыха мы двинулись дальше.

Километров десять мы проехали по „бетонке“, а потом опять началась степная пыльная дорога. Через 75 км мы въехали в пункт „Ш“. Небольшой посёлок из пяти-шести двухэтажных домов. Два из них, квартирного типа, были для нас, комнаты уже были распределены.

Здесь мы и должны были жить в течение всей командировки. В посёлке была столовая, штаб, ещё какие-то вспомогательные помещения, казарма для солдат и общежитие для комсостава. Обслуживающий персонал полностью состоял из солдат.

Оставив свои вещи в комнатах, мы с колонной двинулись дальше. Проехав ещё 15 км, увидели отгороженную колючей проволокой площадку с несколькими одноэтажными зданиями и водонапорной башней. Я со своим грузом подъехал к лабораторному корпусу — каземату для проведения взрывных работ. Он назывался ВИА — по имени Владимира Ивановича Алфёрова, руководителя ИКС. Солдаты разгрузили оборудование и занесли в одну из комнат, после чего я опломбировал здание.

Здание командного пункта (12–П) |

Рядом с корпусом ВИА находился небольшой погребок для хранения КД, пока пустой. Напротив — корпус ФАС (аббревиатура от Флёров, Апин, спецотдел). Оба корпуса были слева от проходной, а справа — наблюдательный пункт 12–П, расположенный на возвышении и обращённый в сторону металлической конструкции, видневшейся вдалеке. Её называли „башней“.

Здание 12–П — бетонный каземат из двух комнат с широкой застеклённой амбразурой в сторону башни. Толстенные металлические двери закрывали вход в помещения. В левой комнате находился автомат управления подрывом с временным реле. Оно выдавало в нужный момент напряжение по кабелю на исполнительное реле системы инициирования атомного заряда, находящегося на башне. Для наблюдения за развитием взрыва из помещения через крышу был выведен перископ. Кроме того, здание 12–П было оборудовано проводной системой оповещения.

Пульт управления-автомат на командном пункте. |

В ходе подготовки натурного испытания корпус 12–П был укрыт вместе с амбразурами слоем земли (со стороны башни). Получилась как бы обваловка грунтом до самой крыши. Она должна была предохранять корпус от разрушения во время прохождения ударной волны.

От проходной дорога шла к башне (её называли „центром“), образуя основание треугольника из дорог: от посёлка „Ш“ к „центру“ и к площадке „Н“.

За корпусом 12–П находилось здание для механических работ. Оно называлось СМИ (какрасшифровывалось, уже не помню), а распоряжался там первое время Соколовский Петр Поликарпович. Далее по дороге от СМИ стояла водонапорная башня, а ещё дальше —здание 32–П, там был сборочный цех. По диагонали от проходной располагались два обвалованных склада, где хранились детали из ВВ. Назывались они МАЯ–1 и МАЯ–2(Мальский Александр Яковлевич, директор завода 2). Вся огороженная территория называлась площадка „Н“. Она находилась на возвышенности, граница которой проходила по огибающей здания 12–П, СМИ, 32–П и в направлении „центра“ (башни) на несколько метров понижалась. За зданием 32–П находилось солёное озеро, где частенько садились утки.

Башня и сборочный комплекс на испытательном поле при испытании РДС–1. |

Пока не прибыла основная группа работников, меня прикрепили к Сергею Николаевичу Матвееву. Его группа состояла из трёх человек: он сам, Ломинский Георгий Павлович и я. Наша задача заключалась в том, чтобы следить за рабочим состоянием грузового и пассажирского лифтов башни и всего сооружения в целом. Пассажирский лифт — обычная четырёхместная кабина, дверь которой запиралась ключом (он долго хранился у меня как память, а сейчас отдан в музей ядерного оружия).

Грузовой лифт приводился в действие при помощи стальных канатов, лебёдки и электропривода. В наши обязанности входило раз в неделю опробовать работоспособность лифтов как с полной нагрузкой, так и без неё, смазывать солидолом трос и направляющие и вести записи в специальной тетради.

На рабочей площадке грузового лифта находились рельсы, оканчивающиеся в здании сборки и контроля, это в нескольких метрах от башни. По рельсам на специальной тележке должен был перевозиться атомный заряд. Тележка в лифте крепилась башмаками.

Схема центральной части опытного поля при испытании РДС–1 на Семипалатинском полигоне. |

Кроме лифтов в башню вела металлическая лестница, укрытая по бокам и сверху металлической сеткой, предохраняющей от несчастного случая.

В нашем распоряжении были две машины: „газик“, на котором ездили Матвеев и Ломинский,и ЗИС–150, на котором ездил я. Мы все научились водить машины, и всегда по дороге от посёлка „Ш“ до „центра“ я сидел за рулём. Умение водить машину мне очень пригодилось на этом же полигоне позже, в 1951 году.

Так и проходило время: в еженедельных хлопотах с лебёдкой, лифтами и башней или за рулём автомашины. Мы ожидали прибытия основной группы экспедиции.

С верхней площадки башни открывалась замечательная панорама. Сам полигон располагался в низине, окружённой с трёх сторон каменистыми возвышенностями, образуя этакую чашу с выходом в направлении посёлка „Ш“. Сам „центр“ состоял из огороженной колючей проволокой территории диаметром 300–400 м. В середине возвышалась башня, а рядом — корпус здания окончательной сборки — продолговатый ангар с огромными окнами. С обоих торцов здания были ворота: со стороны проходной — для въезда автомашин с деталями и узлами, с другой стороны — для выезда тележки с зарядом на грузовой лифт.

Приборная башня (2П–А)на расстоянии 500 мпо юго-восточному радиусу от центра взрыва. |

Площадь полигона была разделена на две части, границей разделения можно было считать дорогу от посёлка „Ш“ до „центра“, причём с одной стороны дороги не было ничего, а с другой стороны — стояли различные сооружения, образцы военной техники, настроены бетонные казематы пирамидальной формы, наверху которых устанавливались приёмники давления для определения параметров ударной волны при взрыве бомбы. Мы их называли „гусями“. Они располагались по радиусам в двух направлениях, последний „гусь“ примерно в пяти километрах от центра.

По всему сектору правой стороны стояли самолёты, танки (часть из них была защищена капонирами). Был построен участок железнодорожной насыпи с мостом, на нём стоял вагон. Был участок шоссейной дороги с мостом, какие-то бассейны с водой. На бетонный постамент установили артиллерийскую башню с корабля. На различных расстояниях от „центра“ находились производственные и жилые здания до четырёх этажей в высоту. В этих же домах сделаны магазины, заполненные продуктами и консервами. Кроме того, в определённых местах построили доты и дзоты. За сутки до опыта разместили животных: собак, лошадей, овец, верблюдов. В клетках были кролики и другая живность.

Так примерно было оборудовано поле для проведения испытания по определению силы взрыва первого атомного заряда. Может быть, я и упустил какие-то подробности, так как времени с тех пор прошло довольно много.

Наконец к августу собрались все участники испытания, и я перешёл в свою группу к Комелькову. Кроме меня там были С.И. Борисов, С.А. Хромов, Е.В. Борисенко, Г.Г. Утенков, В.К. Травкин.

Одной из последних прибыла группа В.А. Цукермана. Но не успели они разместиться в здании ФАС, как последовала команда об их отправке домой. Причину не объяснили, а задавать вопросы у нас было не принято.

Все группы, принимавшие участие в подготовке к испытаниям, разместились в двух восьмиквартирных домах в посёлке „Ш“. Руководство жило в гостинице в городке „М“, или, как мы его называли, „на берегу“. Нашим ответственным руководителем был В.И. Алфёров, капитан 1-го ранга, специалист по торпедно-минному делу. Это он рассказал нам сам во время одного из перекуров. Интересно, что в году 1988-м или 1989-мя читал воспоминания адмирала флота Кузнецова, где он рассказывал, что после войны один из его подчинённых сообщил в КГБ о якобы состоявшейся передаче секретных сведений иностранной разведке. Кузнецов попал в лагеря. Далее Кузнецов пишет, что оклеветал его капитан первого ранга, специалист-минёр В. Алфёров. Не наш ли Алфёров это был? Ведь в те времена, когда наше руководство назначалось через аппарат Берии, всё могло быть.