В начале XX века имя поэта и писателя Скитальца было широко известно, его произведения высоко ценили Толстой, Чехов и Горький, однако сейчас это имя почти забыто, причем не только на родине писателя, но и в Крыму, где он прожил последние годы жизни.

В начале XX века имя поэта и писателя Скитальца было широко известно, его произведения высоко ценили Толстой, Чехов и Горький, однако сейчас это имя почти забыто, причем не только на родине писателя, но и в Крыму, где он прожил последние годы жизни.

25 июня 1941 года, через три дня после начала войны, в Москве умер писатель Степан Гаврилович Петров, известный под литературным псевдонимом Скиталец. В бумагах покойного было найдено стихотворное завещание:

Схороните меня не под

Волгой широкой,

Не на старом кургане родных

Жигулей,

Не в деревне родной, у ручья

под зеленой осокой,

Подле вечно бесплодных

полей.

Схороните меня в изумрудной

долине,

Где извечным путем шли народы

забытых племен,

Где могилы скитальцев заметны

еще и поныне.

Нет им счета и нет им имен.

О какой долине писал в своем завещании Скиталец?

Благотворное влияние… тюрьмы

Степан Гаврилович Петров родился в 1869 году в селе Обшаровка Самарской губернии в семье отставного солдата. «Жизнь отца, — рассказывал Степан Гаврилович, — представлялась мне каким-то ужасным, длинным «сквозь строем», свистом розог, плетей, палок, горьких обид и нескончаемых несчастий. И ненависть к прошлому осталась у меня на всю жизнь». О своей бабушке писатель всегда вспоминал с душевной теплотой: «Была она талантливой сказочницей. Народных сказок знала великое множество и умела их рассказывать фантастически, великолепным сказочным языком, в лицах, с пением и прибаутками. Именно она своими сказками, кротким характером и всею своею незлобивою и благородной личностью внушила мне на всю жизнь любовь к поэзии, ко всему прекрасному и все лучшие человеческие чувства, каких потом не могли вытравить ни школа, ни люди, ни жизнь». Читать Степан начал с пяти лет, писать стихи — с двенадцати.

С 1885 по 1887 год он учился в Самарской учительской семинарии, откуда его исключили за политическую неблагонадежность. «Изгнанный из учебного заведения, — вспоминал Скиталец, — я был гоним повсюду и пошел «сквозь строй» жизни. Меня унижали, оскорбляли. Если мужики в деревне считали меня «нехрестьянином», то городские люди ясно видели во мне все признаки «мужика», «плебея». Степан перепробовал много профессий, служил писцом в окружном суде, был хористом в театральной труппе Марка Кропивницкого, гастролировавшей по югу России.

В 1898 году, оказавшись в Самаре, Степан поступил в архиерейский хор и попытал счастья, отправив в «Самарскую газету» стихотворный фельетон. Стихи были опубликованы за подписью «Скиталец». Насколько известно, псевдоним появился случайно — редактор газеты посчитал, что это определение хорошо подходит автору.

Как только псевдоним появился на свет, у Степана все начало складываться как нельзя лучше. Его еженедельные фельетоны под рубрикой «Самарские строфы» пользовались большой популярностью. Читатели даже поговаривали, что Скиталец превзошел самого Максима Горького, который вел эту рубрику в 1895 — 1896 годах под псевдонимом Иегудиил Хламида. Кроме того, Скиталец очень удачно женился. Его жена Александра была не только красавицей, но и, что немаловажно, дочкой состоятельного купца-судовладельца.

Однако в мае 1900 года Скиталец бросил все и перебрался в Нижний Новгород. На этот шаг его подвигнул Максим Горький, который убедил молодого поэта в том, что у него незаурядный литературный талант. «Я живу на полном иждивении Горького, — писал Скиталец своему брату. — Под его влиянием я быстро развиваюсь, развертываюсь. Горький возится со мной, как с ребенком. Нянчится, учит меня, заставляет до бесконечности переделывать мои работы. Сам поправляет их, дает темы. При таких хлопотах даже и бездарного человека можно выучить писательству, а я же не совсем бездарный. Он руководит моим чтением, я весь ушел в работу».

В ноябре 1900 года Скитальца ждал первый успех — журнал «Жизнь» опубликовал его повесть «Октава», которую восторженно встретил читатель.

Но знакомство с Горьким было чревато и неприятностями. В апреле 1901 года Горького и Скитальца арестовали, обвинив их в сочинении и распространении антиправительственных воззваний. Горького по состоянию здоровья выпустили через месяц, а Скиталец провел в тюрьме три месяца, после чего его выслали под надзор полиции в Обшаровку.

Молодой писатель, доселе веселый и беззаботный, вышел из нижегородского острога другим человеком. Горький писал знакомому: «Три месяца тюрьмы подействовали на Скитальца очень благотворно; он сразу стал серьезнее, глубже и тоньше».

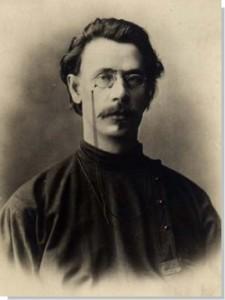

Поэт в черной блузе

В тюрьме Скиталец написал замечательную повесть «Сквозь строй», рассказ «За тюремной стеной», цикл стихотворений. Они вошли в изданный в марте 1902 года сборник «Рассказы и песни», который сделал имя Скитальца широко известным по всей России. Вскоре Скиталец перебрался в Москву, где примкнул к литературному объединению «Среда». Его организатор писатель Николай Телешов вспоминал: «Скиталец не только читал у нас свои произведения, но приносил иногда свои знаменитые волжские гусли и пел под их звуки народные песни. Он засучивал по локоть рукава блузы, — иного костюма он в то время не носил, — откидывал со лба пряди волос и, проговорив негромко: «Эй, вы, гусли-мысли!», начинал петь. Голос его был крепкий, приятный, грудной и выразительный бас, очень подходящий именно к народным песням, которые он хорошо знал и хорошо чувствовал».

Скиталец часто выступал со своими произведениями на благотворительных вечерах и концертах. В декабре 1902 года его выступление на литературном вечере в пользу «Общества помощи учащимся женщинам» наделало много шума. Концерт проходил в громадном Колонном зале Благородного собрания, причем зал был переполнен, так как выступали Леонид Андреев, Иван Бунин и другие известные писатели. Все они по установившейся традиции были одеты во фраки. Публика горячо принимала их. Скиталец явился в неизменной черной блузе к самому концу вечера. «И вот, — вспоминал Телешов, — в раскаленную уже успехом вечера атмосферу, после скрипок, фраков, причесок и дамских декольте, на эстраду почти вбегает косматый, свирепого вида блузник и, вскинув голову, громким голосом, на весь огромный зал, переполненный нарядной публикой, выбрасывает слова, точно камни:

Я ненавижу глубоко, страстно

Всех вас;

Вы — жабы в гнилом болоте!

Когда он кончил это стихотворение и замолк, то поднялся в зале не только стук, треск и гром, но буквально заревела буря».

Леонид Андреев, организовавший этот вечер, был привлечен к суду, по поводу чего посмеивался: «Писал Скиталец, читал Скиталец и прославился Скиталец, а посадить хотят меня!» Что же касается самого Скитальца, то он в одночасье превратился в кумира московской публики и буквально был нарасхват, став завсегдатаем не только благотворительных вечеров, но также московских ресторанов и трактиров. Высокий, обладающий незаурядной силой и завораживающим голосом, он пользовался бешеным успехом у женщин. Понятно, что на литературу времени почти не оставалось. Так бы и пропал талант, растратив себя попусту, если бы не Чехов. При встрече он деликатно поинтересовался у Скитальца: «Послушайте, отчего вы мало пишете? Вам следует больше писать. У вас теперь могло быть томика четыре, а вы что-то на первом замешкались. Я и сам много лентяйничал, а теперь очень жалею об этом».

Скиталец прислушался к совету Чехова, уехал в Крым, который очень любил еще с тех времен, когда работал в труппе Кропивницкого. Вот как он описывал Крым в одном из своих рассказов: «На темном, словно бархатном небе, как бриллианты, рассыпались крупные звезды. Невидимое море бормотало, ворча свои никому не понятные речи. Ночная темнота казалась наполненной какими-то таинственными тенями, в сонном воздухе чудились тихие вздохи, плыли невнятные, смутные звуки. И город, и море были поглощены мечтательной темнотой ночи».

Перемена обстановки благотворно сказалась на творчестве Скитальца. В 1902 — 1907 годах в издательстве «Знание» вышли три тома его произведений, которые свидетельствовали о том, что на небосклоне российской литературы взошла новая звезда.

Но судьба оказалась к Скитальцу не слишком благосклонной — вскоре тяжело заболела его жена, причем писатель винил в этом лишь себя, считая, что, увлекшись литературой, он совершенно забыл о супруге. В надежде поправить здоровье Александры Николаевны он привез ее в Балаклаву, где чета жила с апреля 1908 года по февраль 1909 года. Задумав построить в Крыму дом, Скиталец выбрал место в Байдарской долине, недалеко от деревни Скели (ныне село Родниковое). «Сам сочинил план дома и сам руководил постройкой, — писал он позднее. — Таким реальным творчеством я первый раз занялся и, несмотря на тысячу неприятностей и трудностей всяких, строил с наслаждением. С сотворения мира не было здесь ноги человека, земли этой не касались: плуг, топор, лопата. А теперь вырос, как по волшебству, прекрасный дом, земля обработана, посажены культурные деревья! Меня такая работа увлекает и радует».

«Вы ничего не любите, кроме себя!»

Но к тому времени, когда дом был построен, Александра Николаевна умерла. Для Скитальца это стало тяжелым ударом. Он долго жил затворником в своем доме, выходя лишь затем, чтобы забраться в горы. Ко всему прочему прервалась его дружба с Горьким. Будучи в крайне подавленном настроении, Скиталец написал автобиографическую повесть «Этапы». Горький отозвался на это произведение жесткой отповедью: «Вам, видимо, не о чем писать, кроме себя самого, и Вы ничего не любите, кроме себя. А любите Вы себя изломанной, больной и — простите! — неумной любовью, любовью — без гордости. И Вы совершенно не умеете отличить ваше личное, субъективное, только для Вас одного значительное — от общезначимого, интересного и ценного для всех людей».

Эти обвинения были во многом несправедливы. Позже, в 1927 году, Скиталец написал о том, что его беспокоило в ту пору: «Я был в числе тех писателей, произведения которых задолго до революции возбуждали в читателях жажду полноты жизни. В сущности, не мы поднимали волну, а нараставшая волна поднимала нас. Но когда эта волна возросла до гигантских размеров, она, обрушившись, сбросила нас, и мы, исполнив свое назначение в литературе, разлетелись мелкими брызгами в начавшейся великой буре».

Не один Скиталец воочию увидел эту страшную волну еще до того, как она захлестнула Россию. Примерно в то же время Леонид Андреев также почувствовал грядущую катастрофу и совершенно отошел от литературы.

Принято считать, что Скиталец поддержал Февральскую и Октябрьскую революции, но нельзя забывать, что он происходил из крестьян и всегда относился к ним с большим уважением. После беседы с Львом Толстым он записал: «Мужика он неизменно представлял себе пашущим землю. О том же, что мужики давно хотят быть не только мужиками, но еще и людьми; что надоело быть трудолюбивыми муравьями, божьими пчелками, об этом Толстой как будто не то что не знал, но был твердо убежден, что ничему этому быть не следует». Как же, в таком случае, Скиталец мог воспринимать деятелей революции, которые относились к крестьянам куда более пренебрежительно?

Революционные события забросили Скитальца вместе с его второй женой в Харбин. Лишь в 1934 году ему удалось вернуться на родину. Литературоведы и поныне спорят, почему он решил приехать в СССР. Возможно, Максим Горький, как когда-то в Самаре, сумел убедить Скитальца в том, что он нужен своей стране и народу. Но было еще одно, что неумолимо влекло Скитальца в родные края.

Работая над автобиографическим романом «Дом Черновых», Степан Гаврилович вспомнил ту самую «изумрудную долину», где осталось его сердце: «Перевалив горный хребет и проехав какое-то татарское селение с мечетью, базаром и глинобитными кофейнями, свернули вправо, за околицу. Перед глазами неожиданно предстала широкая, овального вида зеленая долина в несколько верст длиною, окаймленная голубыми горами. Кругом была необыкновенная тишина. Поперек долины, наискось, вилась малюсенькая извилистая речонка, вытекавшая от подножия гор в глубине равнины и уходившая в ущелье между зеленых лесистых холмов…»

Зимой Степан Гаврилович вместе с женой жил в Москве, где ему дали квартиру, а на лето они уезжали в Крым. Дачу, которая была реквизирована революционным пролетариатом, ему вернули в знак особого расположения.

Весной 1941 года Степан Гаврилович впервые не смог подняться и отправиться в Крым, чтобы увидеть свою изумрудную долину. Н. Телешов рассказывал: «За очень короткий период болезни этот богатырь по сложению так исхудал и изменился, что узнать было нельзя. Незадолго до смерти он сказал: «Хватит ли у меня сил преодолеть болезнь сердца, пострадавшего оттого, что слишком много тяжелого нес я на плечах своих, слишком много к сердцу принимал чужого горя и всю жизнь разделял горе вместе с народом?»

Похоронили писателя на Введенском кладбище Москвы, так как выполнить его последнюю волю не было никакой возможности. В стране, которая была потрясена началом войны с гитлеровской Германией, смерть великого Скитальца прошла незамеченной.