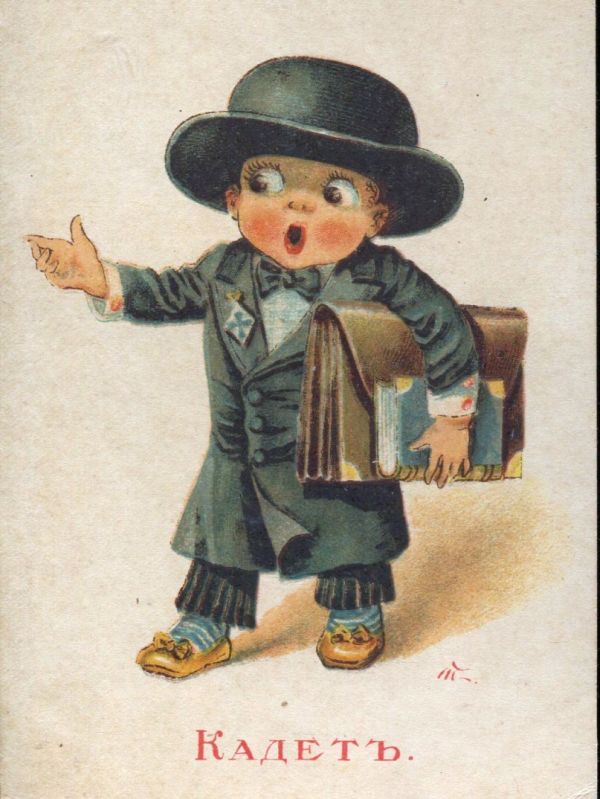

Догматик, лишенный национального чутья

Из всех отцов-основателей конституционно-демократической (кадетской) партии Павел Николаевич Милюков в громаднейшей степени был в праве на этот титул и был самые последовательным партийным деятелем. В 1904 г. он добился продолжения оппозиционной деятельности, когда через чур многие думали, что на протяжении начавшейся Русско-японской войны она неосуществима. А это уже сыграло огромную роль в подготовке первой русской революции. В сентябре 1904 г. в Париже Милюков принимал участие в заседании оппозиционных радикальных (либералов и сил социалистов), где наметили правила совместной борьбы против власти. В октябре 1905 г. Павел Николаевич получил должность главы учредительного съезда кадетов. На переговорах с графом С.Ю. Витте после выхода Манифеста 17 октября Милюков отказал премьеру в создании коалиционного кабинета и “настойчиво попросил” подготовки законодательства о Думе, перед которой правительство должно было сложить собственную власть.

Фракция Милюкова была самой организованной. Но компетентность кадетского фаворита приводила к. Премьер и глава МинФина В.Н. Коковцов отмечал, что Милюков не имел возможности не осуждать его в Думе при дискуссии бюджетных смет как фаворит оппозиции, но слабо разбирался в вопросе. Милюкову не помогала даже профессорская добросовестность. По словам Коковцова, отвечать Милюкову было легко – "так трафаретны были все его мысли и так академичны были все его сетования"1.

Кадеты имели возможность действеннее наступать на власть через думскую трибуну, чем через проекты законов. В следствии фракция купила независимый вес даже по отношению к партийному ЦК. Партийные догмы, по свидетельствам знавших его людей, были для Милюкова серьёзнее потребностей страны2. "Человек кабинетный, теоретик, лишенный вообще национального и национального чутья", как характеризовал Милюкова князь Павел Долгоруков, привычный с ним с детства3. Наряду с этим Милюков владел хорошим тактическим чутьем, столь нужным для стремительной парламентской борьбы. Эта свойство наделяла его в глазах партийцев практически непререкаемым авторитетом, "споры сходу прерывались при появлении Милюкова, с ним никто не решался вступать в прения"4. Около половины участников ЦК в большинстве случаев выступали приверженцами предложений Павла Николаевича.

С 1906 г. Милюков стал неофициальным начальником основной кадетской газеты "Обращение". Формального партийного статуса газета не имела, потому, что партия не была легализована. Весной 1907 г. примьер-министр П.А. Столыпин внес предложение Милюкову легализацию в обмен на осуждение кадетами политического терроризма, но, по совету И.И. Петрункевича, Павел Николаевич сделку отверг. Отношения с социалистами были ответственнее отношений с страной. Член ЦК А.С. Изгоев (публицист соперничавшего с "Речью" издания "Русская идея") признавал, что милюковская газета "есть независимым органом печати, а не официозом партии". Одновременно с этим он отмечал, что "она есть тем единственным, что еще остается от партии к.-д."5.

Выше поднять оппозиционное знамя

После третьеиюньского переворота 1907 г. наступила полоса столыпинского "успокоения". Кадетская партия вышла из революции и без нее, подобно и всем остальным радикальным партиям, ощущала себя не имеет значение. В.А. Маклаков вспоминал, что партия изначально создавалась для борьбы "против самодержавия" и "революционной идеологии не исключала"6. Сам Милюков по итогам 1905 г. пояснил, что фетиша из революции не делает7. Кадеты не прочь были поучаствовать в мирном политическом преобразовании страны, но доверять власти и вступать с ней в соглашения было не в их правилах. На ноябрьской конференции 1909 г. Милюков прогнозировал будущую революцию.

Приближение думских выборов 1912 г. поставило перед кадетами вопрос о блокировании с иными оппозиционными силами. Большая часть ЦК склонялась к соглашению с новой партией прогрессистов, за которой находились столичные торгово-промышленники. Но его сторонники и Милюков выступили против. По итогам думских выборов кадеты на пару мест увеличили численность фракции. Успеха достигли и прогрессисты, претендовавшие на вытеснение кадетов. Конституционные демократы должны были выше поднять оппозиционное знамя, чтобы сохранить приоритет.

Милюков внес предложение внести в новую Думу закон о общем избирательном праве, что по тем временам не имел никаких шансов, но продемонстрировал бы принципиальность кадетов. Не обращая внимания на сопротивление части фракции, настроенной на деловую работу, Милюков приобрел помощь ЦК. Засилье демагогически настроенного Милюкова в кадетском управлении приводило к протесту приверженцев проведения "рабочий" программы, которые бесплодно пробовали добиться хотя бы созыва партийного съезда (съезды не планировали ни довольно много ни мало с 1907 по 1916 гг.).

Будни фракционной борьбы

Кризис партии нарастал . В составе партии в марте 1914 г. насчитали лишь 730 человек8. совещание кадетского ЦК 5 октября высказалось за соглашение с прогрессистами и октябристами для проведения земской и муниципальный реформ. Милюков категорически возражал, но был в меньшинстве9. Прогрессистское "Утро России" открыто призвало кадетов к смене фаворита: вместо Милюкова предлагалось поставить В.А. Маклакова10. На мартовской конференции 1914 г. Павел Николаевич постарался перехватить инициативу и внес предложение тактику "изоляции правительства". Предложение было встречено скептически, но, потому, что альтернативы не было, конференция его поддержала11. Договориться с другими либеральными фракциями не удалось – Милюков сохранил собственные внутрипартийные позиции.

Начало войны потребовало новой тактики. Милюков проповедовал национальное единство; речи о единении с правительством не было. 19 августа ЦК по предложению собственного фаворита решил обратиться к участникам партии с просьбой принять яркое участие в работе созданных в начале войны публичных организаций, потому, что потом они должны были взять политический вес12. Наряду с этим Павел Николаевич относился к ним настороженно: и начальник Земского альянса кн. Г.Е. Львов, и фавориты Альянса городов М.В. Челноков и Н.М. Кишкин доверия ему не внушали13.

Рост значения публичных организаций, которые партия практически не осуществляла контроль, и вдобавок введение военной цензуры, затруднявшей деятельность кадетской прессы, отодвигали конституционных демократов на политическую обочину. Кадетский центр во главе с Милюковым был заинтересован в скорейшем начале думской сессии. Но с началом летнего политического кризиса 1915 г., в то время как появилась настоящая возможность реализовать наиболее значимый партийный лозунг "важного министерства", Павел Николаевич нежданно от него отказался. На конференции 6-8 июня Милюковым был озвучен новый лозунг – "министерство доверия". Сейчас партийный фаворит был собирается получать создания такого правительства, которое было бы ответственно перед публичным мнением, а не перед Думой. "Не требуя "важного" либо "коалиционного" министерства, мы тем самым не ставим формальных требований, не навязываем определенных людей, но, иначе, мы не принимаем никаких обязательств", – настаивал Милюков. Ф.Ф. Кокошкин отмечал, что при создания правооктябристского кабинета "этот опыт на долгое время скомпрометировал бы и лозунг, и самый принцип ответственности министров"14. Новый лозунг был совершён коллективным упрочнением ЦК. После конференции ЦК покинули П.Б. Струве и фаворит левых кадетов Н.В. Некрасов15, что только усилило позиции Милюкова.

К началу сессии у кадетов не было ни одного без шуток подготовленного законопроекта16, но их задачей было не законодательство, а овладение трибуной. Кадеты присоединились к резолюции октябристских-фракций и националистов прогрессистов о необходимости единения страны17, что сходу принесло собственные плоды. В августе в парламенте был создан Прогрессивный блок, а центральным пунктом программы стало "министерство доверия". Милюков лично составил декларацию блока, в которой “настойчиво попросил” "решительное изменение… приемов управления, основывающихся на недоверии к публичной самодеятельности", что означало "проведение начал законности в управлении", устранение двоевластия военной и гражданской правительства, смену состава местной администрации и "сохранение внутреннего мира между классами и национальностями". Выдвигались требования политической и религиозной амнистии, отмены национальных и религиозных ограничений, прекращения преследований за партийную принадлежность для рабочих, печати и свободы профсоюзов. Большими были и хорошие предложения – проведение законодательства, имеющего "тесное отношение" к обороне, снабжению армии, обеспечению раненых и беженцев; уравнение в правах крестьян, земства городского и реформа самоуправления, введение земства на окраинах, введение мирового суда, законы о земских и городских союзах и съездах, кооперативах и ряд других18. Милюков настоял на опубликовании программы. "Документ направлен к массе, а не к правительству", – заявлял он на заседании фракций19.\

Демагогия как оружие

27 августа 1915 г. произошла встреча представителей блока с министрами. Милюков сходу объявил, что исполнение требований находится в прямой зависимости от состава правительства. Депутаты перешли к неприкрытому шантажу правительства – “настойчиво попросили” громких отставок, устранения и смены правительства из управления двоевластия военной и гражданской правительства. Обсуждение конкретных вопросов, не обращая внимания на жажду министров, было нереально: это было чревато вскрытием внутренних противоречий среди фракций20. Думцы в итоге констатировали невозможность сговора с правительством, не смотря на то, что блок так и не смог выяснить собственных кандидатов на министерские посты21, но кадетам, основной силе блока, достаточно было жажды думского большинства идти у них на предлогу.

Прогрессивный блок преобразовывался в таран, благодаря которому возможно было выбить из власти большие политические уступки. Не напрасно, говоря о парламентском большинстве, осведомленный современник признавал, что "дирижерская палочка у П.Н. Милюкова"22. 6 сентября на частном заседании публичных деятелей Милюков так растолковал правила новой тактики: "Участие в блоке для умеренных элементов явится политическим воспитанием… в будущем они отправятся на более решительные трансформации"23. События августа 1915 г. развивались по сценарию Милюкова – "августовская партия" была самый удачно сыгранной за всю политическую карьеру этого гения тактики. Возглавив Прогрессивный блок, кадеты снова захватили в далеком прошлом потерянную инициативу в оппозиционном перемещении. Обращаясь с декларацией напрямую к стране (даже не к центральной власти), они тем самым срывали всякие переговоры, которые не имели возможность совершить удачно, и завоевывали прочный авторитет в глазах патриотически настроенной общественности. Не способные к организации власти кадеты сделали все, чтобы не допустить до нее собственных соперников, прежде всего сорвать октябристский вариант ограниченной политической реформы. Сработала ветхая тактика: отказываясь от переговоров со скомпрометированным правительством, кадеты появились "чисты" перед неизбежной, как им представлялось, революцией.

В начале 1916 г. власть отправилась на уступки думскому большинству, согласившись на возобновление долгой сессии. На предварительном заседании блока Милюков выяснил его курс: "Не контракт, а параллелизм, – но без всяких обязательств". Он утвержает, что "сговор" с правительством был "неосуществим"24. Сейчас было нужно отстаивать необходимость альянса с думским большинством перед однопартийцами. В феврале прошел маленький VI кадетский съезд. В собственном докладе Павел Николаевич подчернул, что главной причиной, по которой следовало сохранять блок, было лидерство в нем их партии. Целью думской сессии именовалось проведение законодательной программы думского большинства. Но Милюков скрыл от съезда уже достигнутые на переговорах с правым крылом блока соглашения о снятии с повестки национального вопроса25. При переизбрании ЦК он был значительно расширен, по большей части за счет представленных самим ЦК кандидатов26, а Милюкова избрали главой27.

Творцы Февраля

Победа на съезде не означала усиления влияния кадетского управления в стране. 12 марта на совещании столичного отделения ЦК от Милюкова “настойчиво попросили” обострить отношения с правительством28. Случился конфликт, из-за которого фракция и ЦК прекратили координировать собственную деятельность. С лета 1916 г. и впредь до Февральской революции ЦК пребывал в параличе, все решалось в Думе. Не лучшим выяснилось состояние Прогрессивного блока – фракциям редко удавалось договориться, но безответственно осуждать власть в воюющей стране это никак не мешало.

На партийной конференции 22-24 октября 1916 г. левые кадеты подвергли критике Милюкова за невнимание к внедумским формам борьбы с властью29. Но у самого Павла Николаевича уже имелся замысел перевода оппозиционной деятельности в новую фазу. В июле-сентябре он выезжал в Европу с целью сбора сведений о попытках русского правительства пойти на сепаратный мир с Германией. Собранные материалы якобы свидетельствовали о шагах премьера Б.В. Штюрмера в этом направлении. В действительности ничего аналогичного не было, но Павел Николаевич, по собственным словам, "решил идти дальше" и выдвинуть обвинение конкретно против центральной власти. Милюков вспоминал: "Я сознавал тот риск, которому подвергался, но вычислял нужным с ним не считаться, потому что… наступил "решительный час"30. "Я, думается, думал в тот момент, – признавался он потом в частном письме, – что раз революция неизбежна… то нужно пробовать забрать ее в собственные руки"31.

Известная обращение 1 ноября 1916 г. "Глупость либо измена?" быстро укрепила положение Милюкова в партии, кадетов – в Прогрессивном блоке, а Думы – в стране. Но какой ценой? Все слова были сообщены, и должна была заговорить улица. На совещании московского комитета в январе 1917 г. левый кадет М.Л. Мандельштам внес предложение Милюкову провозгласить Думу Учредительным собранием. Павел Николаевич ответил: "Мы это сделаем, в случае если у Таврического дворца мы будем иметь пару полков"32. Через месяц поднявшие армейский мятеж полки вверили себя Думе.

В следствии Февральской революции кадетская партийная программа была реализована полностью. Но уже в мае партия отказала Милюкову в собственной помощи – он должен был уйти с должности главы МИДа. По мере раскручивания маховика революции гений тактики должен был уступить дорогу гениям более радикального склада. Уже в эмиграции, касаясь партийных правил, Милюков напишет: "Отечественный компас постоянно указывает в одну сторону"33. Павел Николаевич не грешил против истины. Но это не помешало кадетскому партийному кораблю, управляемому умелым кормчим и ловившему в паруса ветер революции, тем же ветром быть выкинутым на рифы. Совместно со всей страной.

Примечания

1. Коковцов В.Н. Из моего прошлого. Воспоминания (1903-1919 гг.). В 2 кн. М., 1992. Кн. 1. С. 255, 257.

2. Тыркова А.В. То, чего больше не будет. М., 1998. С. 509.

3. Долгоруков П.Д., кн. Великая разруха. Мадрид, 1964. С. 19.

4. Гессен И.В. В двух столетиях. Жизненный отчет // Архив русской революции. Т. 22. М., 1993. С. 328.

5. Протоколы ЦК и заграничных групп конституционно-демократической партии. В 6 т. Т. 2. М., 1997. С. 400, 403.

6. Маклаков В.А. Маклаков В.А. общественность и Власть на закате ветхой России (воспоминания современника). Париж, 1936. С. 483.

7. Милюков П.Н. Год борьбы. Публицистическая хроника. 1905-1906. СПб., 1907. С. 165, 168.

8. конференции и Съезды конституционно-демократической партии. В 3 т. Т. 2. М., 2000. С. 535.

9. ГА РФ. Ф. 102. Оп. 243. 1913. Д. 27. т. 1. Л. 60-61.

10. Ничего // Утро России. 1 октября 1913 г.

11. Протоколы ЦК. Т. 2. С. 290, 293-294; конференции и Съезды. Т. 2. С. 509, 513, 523, 532-533.

12. Протоколы ЦК. Т. 2. С. 368-370.

13. В том месте же. С. 374; Тыркова А.В. Указ. соч. С. 461; ГА РФ. Ф. 63. Оп. 46. 1915. Д. 79. Л. 150-151об.

14. конференции и Съезды. Т. 3. Кн. 1. М., 2000. С. 115-125, 167-170.

15. Протоколы ЦК. Т. 3. М., 1998. С. 99, 118-119.

16. Подробнее см.: Гайда Ф.А. Либеральная оппозиция на дорогах к власти (1914 – весна 1917 г.). М., 2003. С. 100-101.

17. гос дума. Созыв IV. Сессия IV. Стенографические отчеты. Ч. I. Пг., 1915. Стб. 194-195.

18. Гайда Ф.А. Указ. соч. С. 120-123.

19. Красный архив. 1932. N 1-2 (50-51). С. 133-135.

20. В том месте же. С. 145-149.

21. Гайда Ф.А. Указ. соч. С. 126-127.

22. Протоколы ЦК. Т. 3. С. 162.

23. ГА РФ. Ф. 102. Оп. 245. 1915. Д. 27. ч. 46. Л. 39.

24. Красный архив. 1932. N 3 (52). С. 184-187, 189.

25. В том месте же. С. 259-260.

26. конференции и Съезды. Т. 3. Кн. 1. С. 304, 324.

27. Протоколы ЦК. Т. 3. С. 208.

28. В том месте же. С. 237-238.

29. Буржуазия незадолго до Февральской революции. Сб. док. и мат. М.-Л., 1927. С. 145-147.

30. Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1991. С. 439-441, 445.

31. ГА РФ. Ф. 5856. Оп. 1. Д. 184. Л. 6.

32. конференции и Съезды. Т. 3. Кн. 1. С. 465.

33. Милюков П.Н. Ветхий подлог // Последние известия. 8 октября 1921 г.