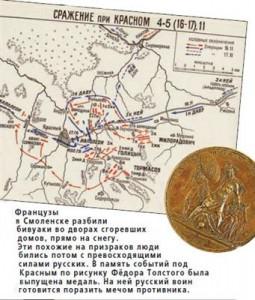

15 ноября (3 ноября по старому стилю) 1812 года началась серия боёв под Красным, маленьким уездным городком Смоленской губернии. Здесь наполеоновская армия фактически перестала существовать как организованное воинское соединение. Имея великолепную возможность окончить войну одним ударом, Кутузов на это не пошёл.

15 ноября (3 ноября по старому стилю) 1812 года началась серия боёв под Красным, маленьким уездным городком Смоленской губернии. Здесь наполеоновская армия фактически перестала существовать как организованное воинское соединение. Имея великолепную возможность окончить войну одним ударом, Кутузов на это не пошёл.

В 1812 году французы дважды входили в Смоленск. Первый раз — 18 августа, в качестве формальных триумфаторов после тяжелейшей битвы с державшими оборону русскими войсками. Второй раз — 9 ноября, уже при отступлении, в 16-градусный мороз. И оба раза этот полуразрушенный город не оправдал надежд «визитёров». Вот только осенью ситуация оказалась во сто крат трагичнее: Смоленск не спас наполеоновскую армию, а добил её.

Участник похода Христиан-Вильгельм Фабер дю Фор свидетельствовал: «Наконец-то мы добрались до Смоленска, этой земли обетованной, о которой мы всё время мечтали как о конце наших трудов, страданий и лишений. Здесь, как было обещано командованием, мы смогли бы укрыться в тёплых домах, найти отдых и полные провианта склады. Лишь надежда на это поддерживала в нас мужество. Она одна ещё сохраняла ослабшие узы дисциплины. Но эти обещания оказались ложью во всех смыслах. Только здесь перед нами открылась вся бездна несчастий. Смоленск предвещал неизбежное уничтожение всей армии… Армия не нашла в Смоленске ни продовольствия, ни одежды, ни домов, чтобы укрыться от стужи. Здесь исчезли последние остатки воинского порядка: каждый думал только о себе и искал средства продлить своё унылое существование».

Собственно, для императорской гвардии припасов хватило. «Приказывают снабдить на две недели одну гвардию, — записывал в те дни Луи-Гийом де Пюибюск, интендант Смоленска. — В таком случае для 1-го и 4-го корпусов останется только по кусочку хлеба на человека, и то не долее, как дня на два».

Армейские части ненавидели гвардию за её всегдашние привилегии, но вступать в борьбу с ней, по-прежнему безупречно организованной, вооружённой и спаянной, нечего было и думать. И они толпами, не выдержав медлительности раздачи пайков и презрев стражу, бросились на оставшиеся склады и в голодном исступлении разбили и опустошили их. По словам того же де Пюибюска, офицеры выламывали окна в его квартире и требовали хлеба, а рядовые напоминали людей, сбежавших из сумасшедшего дома.

Соратник Наполеона маркиз де Пасторе рисует удивительную картину: «В одном месте города наши солдаты, особенно же гренадеры Старой гвардии, устроили настоящий базар… Тут маркитантка предлагала часы, перстни, ожерелья, серебряные вазы, а иногда и драгоценные камни. Там гренадер продавал водку или шубы. Подальше солдат из обозной прислуги заманивал купить полное собрание сочинений Вольтера или «Письма к Эмилию» Демустье. Стрелок выставил на продажу лошадей и кареты; кирасир держал лавочку, предлагая платья и обувь».

Не нашлось в Смоленске и подкреплений для войск — ни людьми, ни лошадьми. К тому же отовсюду Наполеон получал дурные вести. Ему докладывали, что Чичагов продвигается к Минску, что Витгенштейн занял Витебск, а авангарды Кутузова пленили бригаду Ожеро. Таким образом, выяснялось, что Чичагов — с юга, Витгенштейн — с севера и, главное, Кутузов — с востока подступают к французам и грозят окружить их.

Как отмечал в мемуарах маркиз Арман Коленкур, Наполеон понял, что его план устроить в Смоленске свой главный пост для зимовки в междуречье Днепра, Березины и Западной Двины — этот план рушится. И тогда император 14 ноября оставил Смоленск и повёл катастрофически поредевшие, неотдохнувшие армейские колонны дальше на запад.

«Бедные наши солдаты»

«Вчерашний день императорская гвардия выступила из города через Виленские ворота по направлению к Красному, — зафиксировал 15 ноября Луи-Гийом де Пюибюск. — Теснота была ужасная, самого Наполеона чуть не задавили. Многие раненые убежали из госпиталей и тащились, как могли, до самых городских ворот, умоляя всякого, кто только ехал на лошади и в санях или в повозке, взять их с собою; но никто не внимал их воплям — всякий только о своём спасении думал… Какое ужасное зрелище представляют бедные наши солдаты! Чёрные, впалые, изнурённые лица, изодранные лохмотья, которыми они окутаны, придают им вид чудовищ».

Французская армия поэшелонно растянулась на четыре перехода: авангард её подходил к городку Красный, когда главные силы только трогались из Смоленска. По данным участника похода историка Жоржа де Шамбре, в середине ноября она насчитывала 37 тысяч пехоты, 5100 конных и 7 тысяч в жандармерии, артиллерии и инженерных частях. Плюс в качестве бесполезного балласта около 20 тысяч безоружных, совершенно небоеспособных солдат.

Кутузов учитывал, конечно, растянутость неприятельских колонн и надеялся отрезать под Красным и заставить сдаться хотя бы одну из них. Со своими войсками он, осуществляя параллельное преследование, сумел обойти Смоленск с юга и встать на пути французов в точности у Красного. Угрожая при этом полностью перерезать дорогу из Смоленска на Оршу.

К вечеру 15 ноября, подступив с корпусами Жюно, Понятовского, гвардией и кавалерией Мюрата к Красному, Наполеон узнал, что город уже занят противником, летучим отрядом генерал-адъютанта графа Адама Ожаровского. В это же время войска генерала Милорадовича, два пехотных корпуса и кавалерийский, вышли к Старой Смоленской дороге у села Ржавки и фактически отрезали от Красного оставшиеся у Смоленска сразу три наполеоновских корпуса: 4-й Евгения Богарне, 1-й Даву и 3-й Нея. Сзади французов неотступно преследовали казаки Платова. В общем, из этой безрадостной ситуации императору Франции нужно было срочно выпутываться.

Проблему Ожаровского Наполеон решил просто: сначала русских выгнала из Красного дивизия генерала Клапарэда. А когда те отступили на четыре версты к югу, к селу Кутьково, он приказал Молодой гвардии под командованием генерала Роге внезапно атаковать бивак, который даже не охранялся пикетом. Отряд Ожаровского был захвачен врасплох и полностью разбит.

16 ноября полки Милорадовича у села Мерлино встретили и обстреляли корпус Богарне, который сначала попытался прорваться по дороге, а после лишь ночью смог в обход и скрытно, окольными путями, пройти к Красному, бросив обоз и артиллерию. На другой день Милорадович атаковал корпус Даву, спешившего вслед за вице-королём: войска «железного маршала», преследуемые многочисленной кавалерией и пехотой, расстреливались из орудий чуть ли не в упор. Теряя пушки и отставшие части, Даву всё же с боем пробился к Красному. В руки к русским попал его личный обоз с маршальским жезлом. Кутузов к этому моменту уже подошёл к деревне Шилово, в пяти вёрстах от Красного, где оставался весь день.

Накануне капитан Сеславин со своим летучим отрядом столкнулся с крупными силами неприятеля под селом Ляды: корпусами Жюно и Понятовского. Приняв их за Наполеона с гвардией, он доложил об этом Кутузову. Фельдмаршал решил, что теперь, поскольку Бонапарта в Красном, слава богу, нет, можно спокойно атаковать город. И приказал генералу Дмитрию Голицыну с 3-м пехотным корпусом наступать через деревню Уварово на Красный.

«Замёрзнет! Марш!»

Французский эмигрант Жан-Батист де Кроссар, сражавшийся на стороне русских, так описывает местность, где 17 ноября развернулись основные события: «Вокруг Красного расстилается плоскогорье, слегка волнистое, но пересечённое довольно глубокими оврагами, которые можно обозначить названием «рытвины»… Широкий и глубокий овраг не позволял князю Голицыну сомкнуть свою боевую линию: корпус, находившийся под его командой, оказался разделённым на две части, оторванные одна от другой».

Де Кроссар пишет, что рискованное положение русского генерала, чьи войска могли быть разбиты по отдельности, заставляло его действовать решительно: «…князь Голицын, широко развернув свою артиллерию, начал с усиленного обстрела неприятельских батарей, расположенных перед городом, одновременно с этим он перебросил некоторое количество войск на другую сторону оврага; зная, что у неприятеля нет кавалерии, он снарядил туда кавалерийскую часть, присоединив к ней несколько батальонов пехоты…»

Между тем русским у села Уварово противостояли 1-я и 2-я дивизии Молодой гвардии. И когда они, в свою очередь, перешли в наступление с протяжным криком «Vive L`Empereur!», ведомые генералом Роге и Наполеоном, Голицын по приказу Кутузова оставил Уварово и открыл по деревне ожесточённый огонь из пушек. В истории Молодой гвардии 17 ноября стал самым кровавым днём: сотни солдат погибли.

У Кутузова, находившегося отсюда на расстоянии нескольких вёрст, был двойной, а вместе с войсками Милорадовича и Остермана-Толстого тройной перевес в силах. Однако, узнав, что гвардией у Уварово руководит сам Бонапарт, фельдмаршал счёл опасным становиться на его пути к Орше. Перерезать французам дорогу на Оршу должен был генерал Тормасов с тремя пехотными корпусами, но он получил от Кутузова отбой.

18 ноября через Красный, уже покинутый французами, попытался прорваться 3-й корпус Нея, который задержался в Смоленске. Между ним и корпусом Даву возник значительный разрыв в движении. У Нея в строю насчитывалось шесть—восемь тысяч солдат при 12 орудиях. События развивались по примерно такому же сценарию, как с Богарне и Даву, но гораздо более драматичному.

Перед Красным Ней неожиданно для себя и противника в густом тумане наткнулся на Милорадовича с 12 тысячами солдат. Отчаянные его атаки оказались бесплодны и самоубийственны ввиду численного преимущества русских и укреплённой на крутом берегу реки Лосьминки позиции последних. Чтобы выиграть время, Ней задержал парламентёра, прибывшего от Милорадовича с предложением о почётной сдаче. Затем, дождавшись темноты и собрав всех боеспособных — около трёх тысяч человек, двинулся наугад вправо от дороги в сторону Днепра. И там, у деревни Сырокоренье, по тонкому льду, положив в качестве мостков брёвна и доски, теряя в полыньях людей и лошадей, переправился через реку.

Своих офицеров, видимо, засомневавшихся в его здравомыслии, маршал наставлял: «Продвигаться сквозь лес! Нет дорог? Продвигаться без дорог! Идти к Днепру и преодолеть его! Река ещё не совсем замёрзла? Замёрзнет! Марш!»

Построив солдат в два каре, Ней отбивался от наседавших казаков в продолжение всего дня сначала в открытом поле, а затем в попавшейся по пути деревне. Ближе к полуночи он добрался до Орши, где его уже почитали погибшим или взятым в плен. В Оршу Ней привёл около 800 человек — всё, что осталось от его 39-тысячного корпуса, перешедшего через Неман в июне 1812-го. Увидев своего доблестного маршала, Наполеон обнял его со словами: «Я больше не рассчитывал на вас».

За четыре дня боёв под Красным французы потеряли, по разным источникам, от 6 до 13 тысяч убитых и раненых, от 20 до 26 тысяч пленных. А также более 200 орудий и все орудийные заряды. Потери русских, согласно данным Военно-учёного архива, едва превысили две тысячи убитыми и ранеными.

Значение событий под Красным в ноябре 1812 года оценивается с той поры и поныне различно. Дореволюционные историки Дмитрий Бутурлин и Александр Михайловский-Данилевский, не говоря уже о советских, представляют эти бои как генеральное сражение, блистательно выигранное русскими. Отчасти такой вывод основан на письме Кутузова жене от 19 ноября: «Вот ещё победа! Бонапарте был сам, и кончилось, что разбит неприятель в пух». При этом полностью игнорируются критические суждения о действиях фельдмаршала не только авторитетных исследователей, от Михаила Богдановича и Жоржа Шамбре до Дэвида Чандлера, но и прямых участников событий.

«Молодёжь негодует на меня»

Кутузова упрекали в том, что он в реляции царю исказил реальность. Ермолов утверждал, например, что под Красным «сражения корпусов были отдельные, не всеми их силами в совокупности, не в одно время, не по общему соображению». Ещё строже высказался Денис Давыдов: «Сражение под Красным, носящее у некоторых военных писателей пышное название трёхдневного боя, может быть по всей справедливости названо лишь трёхдневным поиском голодных, полунагих французов; подобными трофеями могли гордиться ничтожные отряды вроде моего, но не Главная армия».

Даже ближайшее окружение Кутузова не понимало, почему он не нанёс последний, решительный удар по противнику, несмотря на неоднократно предоставлявшиеся возможности. По словам принца Евгения Вюртембергского, главнокомандующий, встретившись с ним между Красным и Оршей, сказал: «Наша молодёжь сгоряча негодует на меня, старика, за то, что удерживаю её порывы. Надлежало бы сообразить, что обстоятельства сами собою действительнее нашего оружия. Не придти же нам на границу толпою бродяг!»

Наполеона же многие соратники винили в том, что он подставил армию, решив отступать от Смоленска эшелонами. «Неприятель преследовал его не сзади, а в поперечном направлении, почти перпендикулярно к середине его разобщённых корпусов. Три дня боя под Красным, столь пагубные для его войск, были результатом этой ошибки», — писал участник похода генерал Антуан Анри Жомини.

«Непонятно, для чего Наполеон приказал корпусам своим идти в столь дальнем расстоянии друг от друга, — задаётся вопросом Бутурлин. — Он только подвергал сии корпуса быть атакованными порознь российскими силами, бок о бок с ними идущими…»

После Красного у Наполеона практически не осталось кавалерии и артиллерии. Вместе с ним на запад следовали около 35 тысяч боеспособных солдат, за которыми тащились десятки тысяч безоружных и больных. Вся эта масса людей растянулась на полтора суточных перехода по Старой Смоленской дороге, промёрзшей, занесённой снегом пустыне. Свернуть с неё французам было некуда: всюду их ждала смерть от казаков, партизан, крестьян.

Георгий Степанов

Эхо планеты, № 43