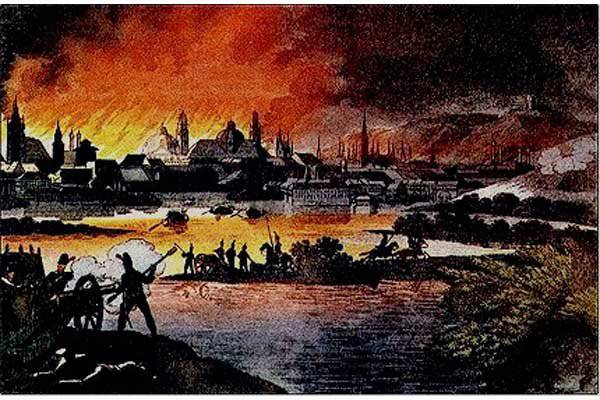

1547 год ознаменовался для России не только историческим пожаром, но и политической перестановкой сил. Ивану Грозному к началу сороковых годов удалось постепенно освободиться от проявлявших чрезмерную опеку бояр. 16 января 1547 года он был торжественно венчан и стал первым царем на Руси, чем окончательно подорвал влияние, ещё сохранявшееся у бояр. В то время огромной властью и влиянием обладали бояре Глинские, которых ненавидело большинство москвичей. Народ возложил вину за вспыхнувшее возгорание на их род. Пожар положил конец засилью Глинских. Иван Грозный был внуком Анны Глинской – именно её колдовскому воздействию и приписала народная молва страшное деяние. Она якобы «вынимала сердца человеческие, да клала в воду, да тою водою, ездя по Москве, кропила, оттого Москва и выгорела». Разгневанной толпой, возглавляемой палачом, в Успенский собор Кремля был приведен и там растерзан Юрий Глинский. Затем народ двинулся к селу Воробьеву, в котором в то время находился царь. Дальнейшая бесчеловечная расправа народа над родом Глинских была остановлена решительными действиями царя. Взбунтовавшуюся толпу вскоре усмирили, но от прежнего придворного величия бояр Глинских уже мало что осталось. Ивану Грозному удалось извлечь из этой ситуации немалую выгоду: он спас родственников от жестокой расправы и отстранил их от всяческого участия в управлении государством.

После событий того года в Кремль были доставлены древние чтимые иконы. Пожаром были уничтожены сокровища, которые долгие годы хранились в храмах и древних палатах. Это стало причиной, по которой царем был издан указ, по которому старинные иконы, доселе находившиеся в Великом Новгороде, Смоленске, Дмитрове, Звенигороде и других городах должны были быть перевезены в пострадавшие от пожара соборы Кремля.

После того, как восстановительные работы были завершены, некоторые особо чтимые иконы остались в Кремле. Так, Новгороду не вернули древнюю икону «Благовещение». Очевидно, она призвана была стать храмовым образом для Кремля. В дальнейшем она нашла приют в стенах Успенского собора, где в XVIII ее стали называть «Устюжским Благовещением».

Пожар, яростным огнем прошедший по Москве 465 лет назад, привлек внимание руководства государства к состоянию противопожарной безопасности города. Царем был издан закон, по которому московские жители непременно обязаны были в своих дворах и на крыше дома держать бочки, полные воды. Печи, на которых будет готовиться пища, было велено строить в огороде или на пустыре, подальше от строений, в которых проживают люди. Топить домашние печи летом строго возбранялось. Во избежание этого на печи накладывали восковую печать. Для тушения пожаров тогда же появились первые ручные насосы – предки современных брандспойтов. Тогда такой насос называли «водоливная труба».

Подготовлено по материалам:

http://www.pobeda.ru/content/view/2317

Н.М. Карамзин История Государства Российского. — Москва: ЭКСМО, 2003. — С. 622-623.