Александр Александрович Микулин начал заниматься моторами с юности. В период обучения в Киевском политехническом институте он сконструировал и собрал двигатель — тогда еще лодочный, чтобы с «ветерком» кататься по Днепру.

Александр Александрович Микулин начал заниматься моторами с юности. В период обучения в Киевском политехническом институте он сконструировал и собрал двигатель — тогда еще лодочный, чтобы с «ветерком» кататься по Днепру. Вскоре его дядя Н.Е. Жуковский организовал Александру переезд в Москву на учебу в МВТУ. Здесь студент начал активную деятельность в кружке профессора Жуковского. Там же занимались А.Н. Туполев, А.А. Архангельский, Б.Н. Юрьев, Б.С. Стечкин (тоже племянник Н.Е. Жуковского). Вместе со Стечкиным Микулин спроектировал и построил на заводе «Ош и Везер» в Москве уникальный по тем временам двухтактный мотор АМБС-1 с мощностью в 300 л.с.

Уже тогда члены кружка считали Микулина незаурядным конструктором. Он отлично рисовал, и его эскизные наброски и оригинальные компоновки различных механизмов отличалась прекрасной графикой и завершенностью конструкторских решений. Микулин пробовал себя в различных областях.

Так, в 1916 году он конструирует оригинальный танк. После октябрьских событий при ЦАГИ работала комиссия по постройке аэросаней (КОМПАС), куда вошли будущие академики А.А. Микулин, Е.А. Чудаков и Б.С. Стечкин.

В 1921 году Микулина пригласили работать в отдел авиамоторов Научного авиамоторного института. Александр Александрович участвовал в проектировании ряда моторов и через некоторое время получил должность главного конструктора НАМИ по авиадвигателям.

С 1928 года он начал работать над проектом мощного мотора М-34. А в 1936 году Микулин стал главным конструктором моторостроительного КБ, в стенах которого разработали мощный и высотный мотор АМ-35. Он нашел применение на истребителе МиГ-3 и штурмовике Ил-2.

Однако использование АМ-35 на Ил-2 было нецелесообразным. Мощность этого двигателя на малых высотах, на которых работают штурмовики, невысока, а имеющаяся высотность не требуется. Поэтому на базе АМ-35 Микулин разработал двигатель АМ-38 со сниженной до 1660 м высотностью и повышенной до 1600 л.с. взлетной мощностью. Установка АМ-38 на Ил-2 увеличила скорость и боевую нагрузку, улучшило маневренность.

Однако использование АМ-35 на Ил-2 было нецелесообразным. Мощность этого двигателя на малых высотах, на которых работают штурмовики, невысока, а имеющаяся высотность не требуется. Поэтому на базе АМ-35 Микулин разработал двигатель АМ-38 со сниженной до 1660 м высотностью и повышенной до 1600 л.с. взлетной мощностью. Установка АМ-38 на Ил-2 увеличила скорость и боевую нагрузку, улучшило маневренность.

В КБ, эвакуированном в связи с войной на восток, непрерывно совершенствовали АМ-38. Разработка опытных моторов оставалась главной задачей КБ. Так, для двухместного варианта Ил-2 в 1942 году сделали АМ-38Ф (форсированный). С этими моторами «Илы» летали всю войну.

Еще в 1940 году Микулин вместе с В.Н. Климовым и С.К. Туманским предложил выделить ОКБ с серийных заводов в самостоятельные предприятия. В предвоенные годы авторитет главных конструкторов, в том числе и у Сталина, становится невероятно высоким. Верховный всегда любил получать информацию по авиационной технике от ее создателей. Микулин не был исключением, и дверь в приемную вождя для него всегда была открыта. Его настойчивость в итоге закончилась победным решением об организации завода №300, которому поручалось создание авиационных моторов. Руководителем завода и главным конструктором назначили Микулина.

Александру Александровичу удалось собрать уникальный коллектив единомышленников — талантливых ученых, инженеров, технологов. Сделать это в то время было совсем не просто, а порой требовалось и мужество. Так, например, Микулин узнал, что несколько крупных специалистов и среди них Б.С. Стечкин, находятся в заключении. Он пишет письмо Сталину, где объясняет, что для пользы дела их надо передать в ОКБ. Заключенного Стечкина, выдающегося ученого, он просит назначить своим заместителем по научно-теоретическим и экспериментальным работам. На письме Микулина Сталин написал: «Передать Микулину. Сталин». Так на заводе оказался создатель теории ВРД.

Надо отметить, что Микулин совместно со Стечкиным задолго до конца войны начали готовить ОКБ к проектированию лопаточных машин. Достаточно сказать, что конструкторской группой по проектированию нагнетателей (впоследствии компрессоров) руководил П.Ф. Зубец, в будущем главный конструктор двигателя РД-ЗМ, а турбинами занимался В.Н. Сорокин — будущий главный конструктор РД-9.

Своеобразие и неповторимость всегда отличали двигатели Микулина. Не был исключением и газотурбинный двигатель АМТКРД-01, имевший оригинальную схему. Работа над первым ТРД обогатила опыт Микулина и его КБ.

В конце 40-х годов в Англии и США заканчивали разработку двигателей с тягой порядка5000 кг. У нас возникли проекты самолетов под ГТД таких же тяг. Но в ОКБ-300 чувствовали перспективы, и в июне 1949 года начали разработку самого крупного и мощного в мире ТРД с тягой 8700 кг, получившего шифр АМ-3. 27 апреля 1951 года летчик-испытатель Николай Рыбко совершил первый полет на Ту-16 с двумя такими двигателями. Жизнь этого ТРД оказалась долгой — более 30 лет.

В эти же годы А.А. Микулин на основании разработанной в ОКБ стройной теории подобия ГТД, высказывает идею о том, что снижение размерности ГТД до определенного предела приводит к уменьшению его удельного веса. Уже в начале 1951 года заканчивается проектирование двигателя, по размерности, расходу воздуха и по тяге в 4 раза меньше, чем АМ-3. В мае того же года собрали первый экземпляр двигателя АМ-5.

ТРД РД-3М.

Даже сегодня эти сроки кажутся нереальными. Как и хотел Микулин, новый ТРД обладал рекордно низкой удельной массой — 0,22, которая оказалась почти в два раза меньше, чем у лучших мировых образцов того времени.

В октябре 1952 года начались работы над двигателем АМ-9 (впоследствии в серии известен как РД-9Б). В январе 1954 года летчик-испытатель Григорий Седов совершил полет на первом советском сверхзвуковом истребителе МиГ-19 с двумя РД-9Б.

С двигателем РД-9 была связана одна курьезная история. В 1961 г. индийский лидер Джавахарлал Неру обратился с просьбой к Советскому Союзу оказать помощь в организации производства турбореактивных двигателей. Вскоре в Индию отправили три РД-9. Один из двигателей индийские специалисты решили разобрать. Его привезли в цех и приступили к разборке. Сняли агрегаты. Подошли к неподвижным частям компрессора. Отсоединили форсажную камеру и увидели лопатки турбины второй ступени. И тут дело застопорилось. На частях компрессора и турбины не было крепежных деталей.

Индийские специалисты знали, что турбореактивный двигатель является изделием многоразового пользования. Он должен разбираться для обслуживания и ремонта. Следовательно, нужно найти секрет разборки советского изделия.

Желая показать свой высокий уровень, индийские специалисты планировали разобрать РД-9 без помощи инженеров из СССР. Поэтому им пришлось запросить помощь зарубежных специалистов.

Наименьшую стоимость за такую услуги запросили инженеры из Аргентины, выходцы из авиационных предприятий Германии, работавшие над созданием ТРД в годы войны. Немецкие инженеры изучили частично разобранный двигатель РД-9, но ничем помочь не смогли.

Тогда индийские специалисты обратились к англичанам. Внимательно осмотрев РД-9, английские инженеры забрали его в Лондон для консультации. Но и в Лондоне ничем помочь не смогли. Английские инженеры расписались в своем бессилии и от дальнейшего участия в разборке двигателя РД-9 отказались.

«Секретом» конструкции РД-9 был специальный ключ. Для разборки было необходимо ввести ключ в патрубок на корпусе камер сгорания, далее в небольшое отверстие цапфы ротора с последующим поворотом для вывода муфты из зацепления. Подобное решение было применено впервые. Оно позволило повысить надежность и снизить вес ТРД.

В начале 1953 года, осознавая, что скорости боевых самолетов будут быстро увеличиваться, Микулин решает создать ТРД для машин со сверхзвуковыми скоростями. Проектные работы над первым отечественным двухвальным ТРДФ, первоначально именовавшимся АМ-11, начались в мае 1953 года.

Следует помнить, что к концу 1950-х годов наша страна заняла ведущее положение в мире по созданию сверхзвуковых боевых самолетов. Было важно и престижно закрепить и развить успех. Для достижения этих целей в ОКБ А.И. Микояна разрабатывают истребитель с треугольным крылом МиГ-21.

Необходим был совершенно новый двигатель, устойчиво работающий на всех режимах, с удельной массой меньше двух и с достаточно высокой тягой на форсаже. Всем этим требованиям удовлетворял последний двигатель, созданный на 300-м заводе под руководством Микулина.

Создание принципиально нового ТРД было связано с большими трудностями. Новаторские идеи — особенно сверхзвуковой компрессор, не находили понимания и поддержки у консерваторов. Обычные при таком раскладе задержки позволили чиновникам оборонного отдела ЦК КПСС и МАП разделаться с неугодным и строптивым оппонентом. Неожиданно для всех сотрудников КБ и завода 10 января 1955 года Микулин был снят с должности Генерального конструктора и Ответственного руководителя завода №300.

В приказе говорилось: «Тов. Микулин допускает ошибки в выборе направления развития авиационных двигателей, выступает с порочными идеями в части применения сверхзвуковых компрессоров, высоких температур и ряда других вопросов, чем вносит путаницу и затрудняет работу по созданию двигателей».

С этим нельзя согласиться. Ведь уже в те годы наиболее прогрессивным и опытным конструкторам и специалистам, в первую очередь, А.А. Микулину, А.М. Люльке, Б.С. Стечкину было ясно, что главный путь при разработке высокоэффективных ТРД — в применении сверхзвуковых компрессоров и высоких температур. Опыт уже созданных ТРД подтверждал это.

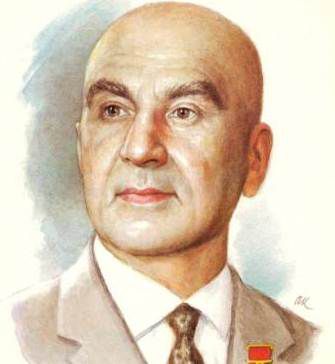

Только за 12 лет (с февраля 1943 года по январь 1955-го) под руководством А.А. Микулина было успешно завершено восемь (!) государственных испытаний. Говоря о том, как ценилась и поощрялась его деятельность, следует напомнить, что Александр Александрович еще в 1940-м был удостоен звания Героя Социалистического Труда (восьмым в стране), награжден тремя орденами Ленина, и что особенно примечательно — двумя орденами Суворова. Он был увенчан лаврами четырех Сталинских (государственных) премий. В августе 1944 года ему присвоили звание генерал-майора.

Микулин, не имевший в кармане диплома об окончании высшего учебного заведения, уникальный инженер-конструктор, был признан равным самыми выдающимися учеными нашей страны. Они продемонстрировали это в 1943 году, избрав Александра Александровича действительным членом Академии наук первым из генеральных конструкторов самолетов и авиационных двигателей.

Летом 1950 года, когда научная общественность страны отмечала 55-летие А.А. Микулина, командование академии им. Жуковского торжественно вручило ему диплом с отличием об окончании академии, в которой он никогда не учился, но читал лекции ее слушателям. По-разному можно к этому относиться, но это был его единственный диплом о высшем образовании.

Александр Александрович до глубокой старости (а умер он на 91-м году жизни) всегда сохранял спортивную форму. Этому способствовали не только неизменные занятия спортом, но и здоровый образ жизни: он не курил, не употреблял крепких напитков, питался очень умеренно. Спектр его спортивных увлечений был очень широк, но больше всего он увлекался теннисом и автоспортом.

На легендарном АНТ-25 стоял двигатель М-34

Автомобилем он владел безупречно. Еще в далеком 1934 году Орджоникидзе вручил ему легковую машину ГАЗ-1, на котором Микулин разгонялся до максимальной для этой модели скорости в 90 км/ч. На автомобилях он ездил не просто быстро, а можно сказать, лихо, приводя в замешательство сотрудников ГАИ, которые обычно знали, кто управляет транспортом и вели себя соответственно. Отмечая его мастерское владение вождением, всего за две недели до девяностолетия (!) ГАИ вручила ему новое удостоверение на право вождения автомобиля.

Широкой общественности в стране и за ее пределами он стал известен и как пропагандист здорового образа жизни. Изданная у нас и в других странах тиражом 3 млн. экземпляров книга «Активное долголетие» была в свое время очень популярна.

Скончался А.А. Микулин 13 мая 1985 года. В некрологе Александр Александрович Микулин был назван «основоположником советского авиадвигателестроения», и этим всё сказано.

Источники:

Берне Л. Александр Микулин — легенда ХХ века. М.: Крылья Родины, 2006. С. 18-21, 54-57,133, 208-213

Берне Л. Век Микулина // Крылья Родины. 1999. №5. С. 29-31

Болотин А., Энтис Я. Век Микулина // Авиация и космонавтика. 1996. №12. С. 62-78

Пономарев А.И. Советские авиационные конструкторы. М.: Воениздат, 1990. С. 268-284

Сорокин В. «Секреты» двигателей АМ-5 и РД-9 // Авиация и космонавтика. 1996. №12. С. 79-84