Ситуация перед операцией

Не обращая внимания на ожесточённые поражения, понесенные в первой половине 40-ых годов XX века, германские вооруженные силы так же, как и прежде были страшным соперником. Отсутствие же второго фронта в Западной Европе помогало германскому военно-политическому руководству, разрешая ему сконцентрировать средства и основные силы против Красной Армии. Боевые действия, которые союзники вели в Италии, по собственному размаху и значению не могли претендовать на звание второго фронта. На всем протяжении Восточного фронта немцы создали замечательные оборонительные линии с умелым применением природных условий. На протяжении всех операций Красной Армии в первой половине 40-ых годов двадцатого века германская армия показали себя очень умелым и упорным неприятелем. Немцы проявляли необыкновенную стойкость, высокий профессионализм и дисциплинированность, отстаивая захваченные ими территории. Вермахт постоянно наносил советским армиям контрудары, пробовал оттеснить соперника, произвести локальные окружения. Германская армия были самым важным соперником русской армии за всю её историю.

Но Красная Армия скоро обучалась и уже превзошла соперника как в мастерстве, так и по количеству личного состава и техники. Советская же промышленность превзошла германскую: «Магнитка победила Рур». Это была настоящая битва титанов. И СССР в ней одержал заслуженную победу, сломив мощь Германии и её сателлитов.

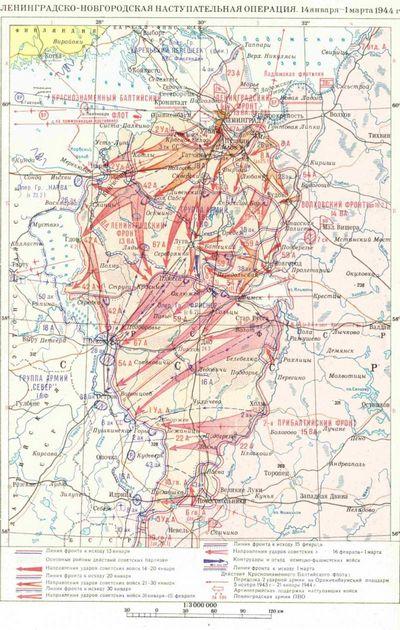

Советское руководство в декабре 1943 года решило в течение зимней кампании развернуть наступление от Ленинграда до Чёрного моря, причем особенное внимание уделить флангам советско-германского фронта. На южном направлении высвободить Крым и Правобережную Украину, выйти весной к национальной границе. На северном направлении разгромить группу армий «Север», вполне снять блокаду с Ленинграда и выйти к границам прибалтийских республик. Было решено нанести серию замечательных последовательных стратегических ударов. Чтобы проломить вражескую оборону создавали замечательные группировки армий. Любая группировка приобретала четко выраженный ударный темперамент за счёт придания им танков, авиации и артиллерии. Главные наступательные стратегические операции 1944 года стали называться «Десяти сталинских ударов». Первым из них стал удар недалеко от Ленинграда. В первых числах Января началось наступление Красной Армии к западу от Киева, исходя из этого действия войск СССР на севере застали соперника неожиданно и не дали ему возможности скоро перебросить войска с юга.

Годом ранее, в январе 1943 года, войска Ленинградского и Волховского фронтов на протяжении реализации операция «Искра» прорвали блокаду Ленинграда (Операция «Искра». К 70-летию прорыва блокады Ленинграда). На узком участке у Ладожского озера протянули ЖД ветку, в город пошли составы с продовольствием, топливом и боеприпасами. Но вполне снять блокаду с Ленинграда не удалось.

Ленинградцы закрашивают надпись на стене дома, дающую предупреждение об артобстрелах, после окончательного освобождения города от вражеской блокады.

Наступательные замыслы советского руководства

В сентябре 1943 года Армейские рекомендации Ленинградского и Волховского фронтов представили Ставке Главнокомандования замыслы совместного большого наступления. Армейский совет ЛФ предлагала нанести основной удар 42-й армией из района Пулкова и Приморской оперативной группы с Ораниенбаумского плацдарма. Войска должны были соединиться недалеко от Красного Села. Потом войска 67-й армии должны были высвободить Красногвардейск и продолжить наступление в общем направлении на Лугу и Кингисепп. ВФ должен был нанести главный удар из района Новгорода в направлении Луги, где войска фронта должны были соединиться с силами ЛФ. Так, войска Ленинградского и Волховского фронтов должны были окружить и стереть с лица земли основные силы германской 18-й армии. В будущем войска СССР должны были развивать наступление на Остров и Псков.

Разведка сказала, что германская армия под Ленинградом скоро отойдут на новые рубежи обороны. С учётом новых разведданных Ленинградскому, Волховскому и Северо-Западному фронтам дали указание готовься при необходимости срочно перейти в наступление с целью преследования сил неприятеля. С учётом возможности развития событий по этому сценарию был создан замысел «Нева-1». Войска СССР готовься срочно развернуть преследование германских армий. Замысел «Нева-2» был создан с учетом того, что вермахт продолжит удерживать собственные позиции под Ленинградом.

В один момент со штабами Ленинградского и Волховского фронтов замыслы более масштабной операции готовили Ставка ВГК и Генштаб. Они собирались окружить и стереть с лица земли главные силы группы армий «Север». С учётом вероятного отхода 18-й германской армии в октябре 1943 года решили ударить в стык германских групп армий «Центр» и «Север», чтобы отсечь германская армия на северо-западном направлении. Прибалтийский фронт должен был наступать на идрицком направлении. Силы Калининского фронта наступали на Витебск, а потом должны были развивать наступление в направлении Полоцка, Двинска и Риги. Северо-Западный фронт взял задачу наступать в направлении Дно — Псков. Волховский фронт должен был ударить по Новгороду, а потом Луге. Так, Генштаб и Ставка собирались уничтожить главные силы группы армий «Север», совсем деблокировать Ленинград, высвободить Ленинградскую область, Латвию и Эстонию.

Но войска Калининского и Прибалтийского фронтов не достигли решительного успеха. 20 октября эти фронты были преобразованы в 1-й и 2-й Прибалтийские фронты, а Северо-Западный фронт расформировали. Прибалтийские фронты держали позиции на витебском и не направлениях. Не обращая внимания на маленькие удачи, эти фронты не смогли создать удачное своевременное положение для стратегического наступления. Исходя из этого было решено отказать от идеи масштабного замысла окружения группы армий «Север». Ставка ВГК решила нанести основной удар силами Ленинградского и Волховского фронтов, благо замысел их наступления уже был создан. Ставка сделала вывод, что разгром 18-й армии и окончательная деблокада Ленинграда бесповоротно поменяет положение на прибалтийском направлении в пользу Красной Армии.

В один момент в наступление должен был перейти 2-й Прибалтийский фронт. Фронт взял задачу разгромить силы соперника недалеко от Невеля, развивать наступление на Идрицу и севернее Новосокольников, чтобы перерезать главные коммуникации соперника и сковать главные силы 16-й армии, не разрешив им прийти на помощь 18-й армии. В будущем войска 2-го Прибалтийского фронта должны были наступать в направлении Опочки и Себежа. При успешного развития наступления 2-го Прибалтийского фронта появлялась возможность окружения главных сил группы армий «Север» и стремительного выхода войск СССР к Латвии и Эстонии.

Так, на начальной стадии наступления силы Волховского и Ленинградского фронтов должны были стереть с лица земли соединения 18-й армии, а 2-й Прибалтийский фронт сковать собственными действиями войска 16-й армии и своевременные резервы группы армий «Север». При успешного проведения первого этапа наступления силы всех трёх советских фронтов, наступая на нарвском, псковском и идрицком направлениях, должны были разбить немецкой 16-армии и войска. После освобождение Ленинградской области оказались условия для освобождения прибалтийских республик.

Германские силы

Линия фронта германской группы армий «Север» оставалась без особенных трансформаций большую часть войны. На ближних подступах к Ленинграду так же, как и прежде стояла 18-я армия под началом генерала Георга Линдемана. В её состав входили: 3-й механизированный корпус СС, 26-й, 28-й, 38-й, 50-й, 54-й бригады и (19 армейские корпуса 3 дивизий). На правом фланге 18-й армии и стыке группы армий «Север» с группой армий «Центр» стояла 16-я армия под руководством генерала Христиана Хансена. В состав 16-й армии входили: 1-й, 2-й, 8-й, 10-й, 43-й армейские корпуса и 6-й корпус СС (21 бригада и 1 дивизия). Обе армии насчитывали до 500 тыс. человек. С воздуха их закрывали самолеты 1-го воздушного флота под началом генерала Курта Пфлюгбейла (370 самолетов). Ленинград всегда подвергался артиллерийскому обстрелу. С целью обстрела города германское руководство организовало две особые артиллерийские группы в составе 75 батарей тяжелой и 65 батарей легкой артиллерии. Вся несколько армий «Север» насчитывала 741 тыс. человек (по другим сведеньям более 600 тыс. человек), имела более 10 тыс. орудий минометов 385 танков и штурмовых орудий.

Руководство группы армий «Север», в связи с неспециализированным ухудшением положения на Восточном фронте, подготовило замысел отступление из-под Ленинграда. Войска должны были отойти на замечательную линию обороны «Пантера». Линия включала в себя две полосы обороны: 1-я шла по берегам Псковского озера, рек Великой, Псковы и Черехи, 2-я проходила по западному берегу реки Великой и реке Нарова до Балтийского моря у Нарвы. Отступление должны были совершить понемногу, в пару этапов с середины января до весны 1944 года. В армии и 18-глубине обороны имелось пару промежуточных оборонительных линий. Но блокада Ленинграда имела громадное стратегическое значение для Берлина. Она разрешала сковывать большие Балтийский Красной флот и силы Армии, закрывать подступы к Прибалтике и её портам и военно-морским базам, сохранять свободу действия германских ВМС в Балтике и снабжать морские коммуникации с Швецией и Финляндией. К тому же Адольф Гитлер думал, что у Красной Армии не хватит сил для одновременного продолжения наступления на южном направлении и удара на севере. А командующий 18-й армией Линдеман заверил фюрера, что его армии отразят удар соперника. Исходя из этого несколько армий «Север» получила приказ сохранять позиции недалеко от Ленинграда любой ценой.

За два с половиной года германская армия укрепились весьма основательно. Гитлеровцы создали замечательную и отлично оборудованную в инженерном отношении оборону. Линия обороны складывалась из совокупности сильных опорных пунктов и узлов сопротивления, которые имели огневую сообщение и были расположены с учетом изюминок лесисто-болотистой и озерной местности. Особенно замечательная защита была в районе Пулковских севернее Новгорода и высот. Тут были не только пулеметно-орудийные точки, но и бетонные доты, надолбы и противотанковые рвы. К тому же обороняющейся стороне помогала лесисто-болотистая местность. Советским армиям нужно было преодолеть довольно много рек, речушек, ручьев, болот и озёр. Грунтовых дорог тут было мало, железные дороги были уничтожены. Оттепель ещё более затрудняла проведение операции.

Советские силы

Разгром группы армий «полное» освобождение и Север Ленинградской области должны были осуществить войска Ленинградского фронта под руководством генерал Леонида Говорова, Волховского фронта под началом генерала армии Кирилла Мерецкова и 2-го Прибалтийского фронта генерала армии Маркиана Попова. К операции также привлекались силы Краснознаменного Балтфлота под руководством адмирала Владимира Трибуца и Авиации дальнего действия под началом маршала авиации Александра Голованова.

ЛФ оборонял Ораниенбаумский плацдарм, позиции около Ленинграда от Финского залива до реки Невы, и вдобавок вдоль южной части береговой полосы Ладожского озера от Столичной Дубровки до Гонтовой Липки. В состав ЛФ входили 2-я ударная армия, 42-я и 67-я армии и 13-я воздушная армия. С воздуха фронта также поддерживали самолеты Ленинградской армии ПВО и авиации Балтфлота. Всего в ЛФ было 30 стрелковых дивизий, 3 стрелковые и 4 танковые бригады и 3 укрепленных района, и вдобавок большое число вторых соединений неспециализированной численностью более 417 тыс. человек. Наступление ЛФ поддерживали части Балтфлота — около 90 тыс. человек.

Волховский фронт занимал оборону от Гонтовой Липки до озера Ильмень. В фронт входили части 59-й, 8-й и 54-й армий, 14-й воздушной армии. Армии насчитывали 22 стрелковые дивизии, 6 стрелковых и 4 танковых бригады, 14 танковых и самоходно-батальонов и артиллерийских полков, 2 укрепрайона, и вдобавок много артиллерийских, минометных и инженерных подразделений — всего около 260 тыс. солдат и офицеров.

2-й Прибалтийский фронт занимал позиции на линии от озера Ильмень до озера Нещерда. В фронт входили части 6-й, 10-й гвардейских, 1-й, 3-й ударных и 22-й армий, 15-й воздушной армии. Армии 2-го Прибалтийского фронта насчитывали 45 стрелковых дивизий, 3 стрелковые и 4 танковые бригады, 1 укрепрайон, и вдобавок артиллерийские и инженерные части.

Всего войска СССР перед наступлением насчитывали более 1 млн. 250 тыс. человек (по другим сведеньям 900 тыс. человек), более 20 тыс. миномётов и орудий, более 1500 танков и САУ, 1386 самолетов, а также 330 самолетов авиации дальнего действия. Помимо этого, советское наступление поддерживали партизанские соединения. Лишь недалеко от наступления Ленинградского фронта действовало 13 партизанских бригад, численность которых доходила до 35 тыс. человек.

Наступление

«Январский гром», Красносельско-Ропшинская операция (14 — 30 января 1944 года). В канун наступления на Ораниенбаумский плацдарм была переброшена 2-я ударная армия, которую возглавлял генерал Иван Федюнинский. Силами транспортной авиации и Балтийского флота на плацдарм до операции и уже в её ходе перебросили 5 стрелковых дивизий, 13 артполков, одну танковую бригаду, 2 танковых полка и один полк САУ.

14 января 2-й ударная амия силами двух стрелковых корпусов ударила с Ораниенбаумского плацдарма. 15 января начала наступать три стрелковых корпуса 42-й армии Ивана Масленникова из района Пулково. Обе армии наносили удар в направлении на Красное Село и Ропшу. Перед началом наступления саперы проделали проходы в проволочных заграждениях и минных полях, а артиллерия и авиация ударили узлы обороны и огневым позициям германских армий. Но, в первые дни продвижение войск СССР было малым. Германская армия, опираясь на отлично подготовленную оборону, оказывали яростное сопротивление, и при любой эргономичной возможности предпринимали отчаянные атаки. Одновременно с этим войска СССР столкнулись с умелым и упорным сопротивлением отборных германских частей. В частности, в районе Ораниенбаумского плацдарма оборону держали части 3-го механизированного корпуса СС под началом Ф. Штайнера. В его состав входили: 11-я гвардейская танковая дивизии СС «Норланд», 9-я и 10-я полевые дивизии люфтваффе, 4-я добровольческая гвардейская танковая бригада СС «Нидерланд» и один полк полицейской дивизии СС. 50-й армейский корпус сдерживал наступление армий 42-й армии. Механизированные части армии Масленникова из-за громадного количества противотанковых минных полей и рвов, и вдобавок действенного огня германской артиллерии, понесли громадные потери и не могли подобающим образом поддержать наступление стрелков.

За три дня упорных боев две советские армии продвинулись не более чем на 10 км. Войска 2-й ударной и 42-й армии не имели достаточного опыта для прорыва очень сильно укрепленной обороны соперника. Однако войска 2-й ударной армии к концу третьего дня смогли пробить основную оборонительную полосу соперника на фронте до 23 километров. Командарм Федюнинский организовал подвижную группу (152-я танковая бригада и пару стрелковых и артиллерийских соединений), которую ввел в прорыв. Подвижная несколько взяла задачу захватить и удержать Ропшу. Командующий 42-й армией также 17 января ввел в бой резервы и подвижную группу (1-я Ленинградская Краснознаменная, 220-я танковые бригады и два полка САУ). Подвижная несколько взяла задачу высвободить Красное Село, Дудергоф и Воронью Гору.

Советские бойцы атакуют противника недалеко от Ропши. Фотография сделана во время операции по окончательному снятию блокады Ленинграда (операция «Январский гром»).

Немцы стали выдыхаться. Они применяли все тактические резервы, и своевременный резерв — 61-ю пехотную дивизию. Германская армия в районах Красного Села, Ропши и Стрельни оказались на грани окружения. Командующий группой армий «Север» Георг фон Кюхлер решил отвести части 26-го военного корпуса из Мгинского выступа, чтобы оказать помощь оборону недалеко от Красного Села. Но переброска этих армий уже не имела возможности поменять обстановку.

19 января войска двух советских армий высвободили Красное Село и Ропшу. В этот же день войска двух фронтов соединились. Германское руководство, воспользовавшись тем, что целой линии фронта ещё не было, отвело солидную часть армий из района окружения. 20 января была стёрты с лица земли остатки петергофско-стрельненской группировки соперника. Немцы, отступая, кинули тяжёлое оружие и осадную технику, которая годами скапливалась у Ленинграда. Войска СССР захватили 265 орудий, а также 85 тяжёлых. Немцев отбросили от второй советской столицы на 25 км.

Разгром петергофско-стрельненской группировки и удачи Волховского фронта, что также начал наступление 14 января, создали благоприятные условия для продолжения наступления армий ЛФ. Армия Масленникова получила приказ ударить в направлении на Красногвардейск, Пушкин и Тосно, чтобы выйти в тыл силам группы армий «Север», которые держали позиции в районе Ульяновки, Мги и Тосно. В будущем 42-я армия должна была разбить 26-й и 28-й германские армейские корпуса и вместе с силами 67-й правого и армии Свиридова крыла ВФ установить контроль над Октябрьской железной дорогой и вполне снять кольцо окружение с Ленинграда. Силы армии Федюнинского взяли задачу обойти Красногвардейск с юго-запада, содействуя наступлению 42-й армии.

21 января части 67-й армии ЛФ и 8-й армии ВФ, найдя отход сил мгинской группировки соперника, перешли в атаку. В этот же день войска СССР высвободили Мгу. У немцев отбили Кировскую железную дорогу. Но развить наступление не смогли. Гитлеровцы заняли позиции на промежуточном оборонительном пределе «Автострада» на протяжении Октябрьской железной дороги и оказали упорное сопротивление.

Отход немцев от Мги вынудил руководство ЛФ скорректировать замыслы. Сейчас основной задачей 2-й ударной и 42-й армий было наступление на Красногвардейск, а потом уже на Нарву и Кингисепп. 67-я армия должна была занять Октябрьскую железную дорогу и поддержать наступлению на Красногвардейск.

Пару дней шли упорные битвы на линии Октябрьской железной дороги, за Красногвардейск, Слуцк и Пушкин. Немцы пробовали любой ценой удержать Красногвардейск. Командующий группой армий «Север» перебросил в этот район пару соединений. Гитлер отказался дать добро отвод армий с линии Октябрьской железной дороги, от Слуцка и Пушкина.

24 января были высвобождены Пушкин и Слуц. 25 января начался решительный штурм Красногвардейска. Яростные битвы шли чуть меньще суток. 26 января Красногвардейск очистили от гитлеровцев. Целый фронт обороны 18-й германской армии был прорван, германские дивизии отступали. 2-я ударная армия к 30 января вышла к реке Луге. В ночь на 1 февраля был штурмом забран Кингисепп. Немцы не удержав позиции на Луге, отошли на предел на реке Нарва. Соединения 42-й армии развивая наступление в юго-западном направлении, также вышли к Луге и заняли плацдарм в районе Громадного Сабска. Войска 67-й армии под началом Свиридова преодолевая сильное сопротивление соперника, 27 января высвободили Вырицкую, а к 30 января отбили Сиверский.

Так, в части Ленинградского и Волховского фронтов вместе с Балтийским флотом прорвали замечательную оборону соперника и нанесли поражение 18-й германской армии. Советские солдаты совсем деблокировали Ленинград, продвинулись на 70-100 км. 27 января в Москве и Ленинграде был произведён праздничный салют в честь окончательной ликвидации блокады северной столицы СССР. Триста двадцать четыре орудия грянули в честь великой победы. Ленинградцы ликовали: ужасная блокада, унесшая тысячи судеб, ушла в прошлое.

Кукрыниксы. Руки малы.

Продолжение направляться…