Перед походом пираты всегда заключали особое соглашение (как правило, в письменной форме), в котором оговаривались важные вопросы предстоящего предприятия. Оно могло называться по разному: устав, соглашение, кодекс (анг. code, фр. chasse-partie). В нем указывалось, какую долю добычи должны были получить капитан и команда корабля, возмещение за увечья и ранения, поощрение для отличившихся, наказания для провинившихся. По содержанию такие соглашения не сильно отличались друг от друга.

Вот статьи соглашения капитана Уильяма Кидда (были приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательства обвинения):

Человек, первым заметивший торговый корабль, должен получить 100 пиастров.

Любой человек, который не подчиняется командиру, должен быть лишен своей доли добычи и наказан так, как сочтет нужным капитан корабля.

Любой струсивший во время нападения должен быть лишен своей доли добычи.

Любой человек, который был пьян во время нападения, должен быть лишен своей доли добычи.

Любой человек, который подстрекает к мятежу, должен быть лишен своей доли добычи и наказан так, как сочтет нужным капитан корабля.

Любой человек, который мошенничает с капитаном или его командой при захвате добычи, денег, товаров или чего угодно стоимостью более одного пиастра, должен быть лишен своей доли добычи и высажен на ближайшем необитаемом острове, который попадется на пути корабля.

Любые деньги и прочая добыча должны быть разделены между членами экипажа”.

А вот правила на корабле капитана Бартоломео Робертса:

Каждый член экипажа должен быть ознакомлен со списком призов (добычи — Прим. автора) на борту, потому как в дополнении собственной доли позволено переменить одежду. Но если они обманут товарищей хотя бы на доллар в виде посуды, драгоценностей или денег, они будут высажены на необитаемый остров.

Запрещается играть на деньги в кости и карты.

Свечи и лампы должны быть погашены в восемь часов вечера, и если кто-нибудь из экипажа захочет выпить после этого часа, он должен будет делать это на открытой палубе в темноте.

Каждый член экипажа должен содержать свое оружие, сабли и пистолеты в чистоте и всегда готовыми к бою

Мальчикам и женщинам запрещено находиться среди экипажа. Если кто-нибудь будет замечен в совращении женщины и в переодетом виде возьмет ее на корабль, он будет убит.

Самовольно покинувший корабль или вышедший из рукопашного боя во время сражения, должен быть наказан смертью или высадкой на необитаемый остров.

На борту запрещены драки, но каждая ссора должна быть доведена до конца на берегу дуэлью на саблях или пистолетах. По команде квартирмейстера дуэлянты, поставленные спиной друг к другу, должны будут повернуться и тут же выстрелить. Если кто этого не сделает, квартирмейстер должен выбить оружие у него из рук. Если промахнутся оба, они должны будут продолжить драться на саблях, и первая пролившаяся кровь выявит победителя.

Никто не может заговорить об изменении образа жизни, пока доля каждого не достигнет 1000 фунтов. Каждый, кто станет калекой или потеряет конечность на службе, должен получить 800 пиастров из общего запаса, а за меньшие повреждения — пропорционально.

Капитан и квартирмейстер получают по две доли от приза каждый, канонир и боцман — по полторы, остальные офицеры — по одной доле с четвертью, рядовые джентльмены удачи — по доле каждый.

Музыканты имеют право на отдых по субботам. В остальные дни — с разрешения”.

Если соглашение заключалось в письменной форме, все члены команды подписывали его. Неграмотные ставили крестик. Любопытно, что в сохранившихся пиратских кодексах росписи располагаются не так, как принято (и в наше время тоже) — внизу документа, а хаотично по всему свободному пространству. Так пираты делали специально для того, чтобы следовать важному правилу: на пиратском корабле все равны, нет первых и последних.

Пиратских кодексов до наших дней сохранилось чрезвычайно мало, так как пираты при атаке со стороны кораблей военного флота старались первым делом уничтожить соглашение. В противном случае такое соглашение могло попасть в руки властей, что служило неопровержимым доказательством вины и означало скорейший путь на виселицу.

Над теми, кто нарушил положения устава, пираты сами вершили суд. Вот наиболее распространенные наказания, которые применялись пиратами к виновным в нарушении их законов, а также в качестве пыток к захваченным пленным, для получения информации о спрятанных ценностях:

Кровопускание — ножами провинившемуся наносились многочисленные неглубокие порезы (как правило, к смерти не приводило).

Погружение в воду — голову человека опускали в воду и держали там, пока он не начнет задыхаться.

Порка — битье плетью. Если назначалось 40 ударов, то такое наказание называлось “закон Моисея”.

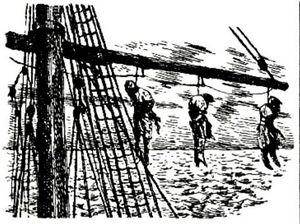

Повешение — в основном применялось за вероломное убийство товарища по команде (самый распространенный тогда вид смертной казни).

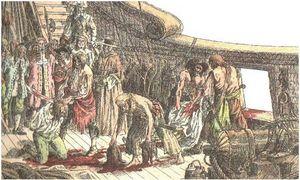

Килевание (протаскивание под килем) — с помощью каната (подкилевых концов) человека протаскивали под килем корабля с одного борта на другой поперек судна (нередко приводило к смерти: если человек не захлебывался, то получал серьезные порезы от острых краев ракушек, которыми обрастало днище корабля). Производилось один, два или три раза в зависимости от проступка.

Выбрасывание за борт — человека просто выбрасывали в открытое море.

Маронинг (высаживание) — человека оставляли на необитаемом острове.

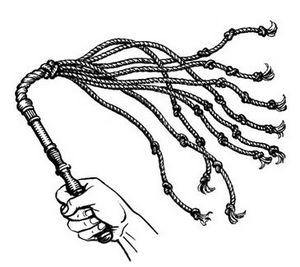

Битье плеткой-девятихвосткой — человеку назначались удары плеткой-девятихвосткой (как правило, при назначении нескольких десятков ударов приводило к смерти, особенно если на плетке были крючья или лезвия). У моряков наказание известно также как “Капитанская дочка”. Если после такой экзекуции провинившийся оставался жив, то его спину натирали солью — не для того, чтобы увеличить страдания, а чтобы избежать заражения крови от глубоких ран.

“Остров для одного” — человека выбрасывали в море с куском дерева.

Буксировка — привязанного к канату человека тащили позади корабля (иногда приводило к смерти: человек захлебывался или на него могли напасть акулы).

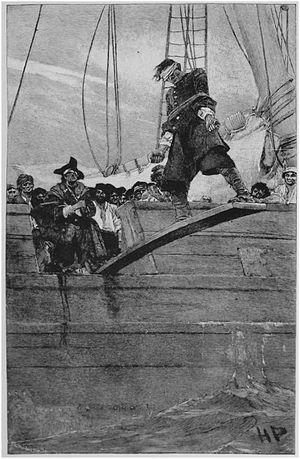

А вот наказания в виде “хождения по доске” у пиратов не существовало. Первое упоминание о таком наказании относится к 1785 г., уже после золотой эры пиратства. Пираты никогда не заставляли человека пройти по доске — это наказание приписали им художники в конце XIX в., а затем оно попало в литературу и кинематограф.

Современному человеку эти наказания могут показаться жестокими, но для своего времени никакой чрезмерной жестокости в них не было. Скорее, наоборот, принимая во внимание, что в Европе в XVII в. и частично в XVIII в. еще применялись такие виды казни, как колесование и четвертование, пиратские наказания выглядят относительно гуманно.

Разумеется, пиратами применялись и другие наказания, хотя и не столь распространенные. Например, того, кто утаил часть добычи от своих товарищей, могли просто выгнать с корабля и впредь никогда уже не принимали в пираты. За убийство члена своей команды виновного вместо повешения могли привязать к дереву, и он сам выбирал человека, который его убьет.

Порядок на пиратском корабле мало чем отличался от быта мирных моряков. Хотя, по свидетельству очевидцев, он не отличался строгой дисциплиной. Каждый считал себя свободным человеком, не обязанным никому подчиняться, кроме капитана. Да и капитану подчинялись зачастую неохотно.

Уильям Дампир, сам известный пират второй половины XVII в., описывая трехмесячное плавание вместе с флибустьерами у берегов Панамы, отмечал:

И далее:

Пират был свободным человеком и мог в любой момент покинуть корабль, присоединиться к другой команде, которая согласна была принять его. Он мог также в любое время сойти на берег и оставить пиратское дело.

Вот как охарактеризовал флибустьеров губернатор Тортуги и Берега Сен-Доменг Жак Непве де Пуанси в письме правительству Франции в 1677 г.:

Дисциплине также не способствовало то обстоятельство, что пираты всегда пили очень много рома. Часто это приводило к печальным последствиям.

Так, находясь у восточного побережья Эспаньолы во время похода флотилии Моргана на города Маракайбо и Гибралтар в 1669 г., пираты так напились, что взорвали пороховой погреб на флагмане флотилии — королевском тридцатишестипушечном фрегате, переданным Моргану для осуществления экспедиции губернатором Ямайки Томасом Модифордом. Погибло около тридцати пиратов, а Морган лишь по счастливой случайности остался жив.

Иногда пьянство приводило пиратов прямиком на виселицу. 15 ноября 1720 г., находясь у западного побережья Ямайки в районе мыса Негрил-Пойнт, команда пиратов под предводительством Джона Рэкхема по прозвищу “Ситцевый Джек” устроила грандиозную попойку. К вечеру пираты были так пьяны, что большинство из них даже не смогло подняться на палубу своего корабля, чтобы отразить атаку взявшего их в это время на абордаж двенадцатипушечного шлюпа “Игл” капитана Джонатана Барнета, который был послан властями Ямайки для поимки Ситцевого Джека.

Спиртное также подвело пиратов Бартоломео Робертса (хотя сам капитан Робертс алкоголь не употреблял) по прозвищу “Черный Барт”. В начале февраля 1722 г. корабли Робертса встали на якорь в бухте у мыса Лопес на западном побережье Центральной Африки. Там их и обнаружил 5 февраля 1722 г. английский военный корабль “Своллоу” под командованием капитана Чалонера Огла. Накануне решающего сражения 10 февраля 1722 г. пираты захватили торговый корабль с запасами спиртного и так напились, что в критический момент многие оказались не готовы к бою. Пираты потерпели сокрушительное поражение, а сам Черный Барт был убит залпом картечи со “Своллоу” при попытке вырваться из бухты.

Социальная организация пиратов отличалась демократичностью. Все должности на корабле (включая капитана и квартирмейстера) были выборными. Все важные решения также принимались большинством голосов на сходке. Любой имел право говорить на таких собраниях все, что считал необходимым.

Вот что о взаимоотношениях пиратов писал Эксквемелин:

И далее:

Конфликты между членами команды, если при этом не был нарушен закон, улаживались с помощью дуэлей. Так как на борту корабля дуэли, как правило, были запрещены, соперники сходили на берег, имея при себе пистолеты и ножи (или абордажные сабли). Роль секунданта исполнял квартирмейстер. Дрались обычно до первой крови.

Однако из этого не следует рисовать идиллическую картину того, что пираты являлись образцом добродетели и порядочности по отношению друг к другу и благородства по отношению к пленникам. Жизнеописания морских разбойников буквально переполнены историями регулярных мятежей, предательств, драк, ссор из-за дележа добычи и убийств. Пираты в большинстве своем вовсе не были благородными морскими разбойниками, о которых постоянно пишут в романах и снимают фильмы.

По свидетельству очевидцев, тот же Эдвард Тич при грабеже захваченных кораблей даже не затруднял себя ожиданием: если жертва не могла быстро снять кольцо с пальца, Черная Борода выхватывал саблю, отрубал кисть руки и бросал ее в сумку.

Как-то раз ночью Черная Борода пьянствовал в кают-компании с членами своей команды, включая лоцмана и старшего офицера Израэля Хэндса. Во время попойки Черная Борода вытащил два заряженных пистолета и положил их на стол, рядом с собой. Спустя некоторое время капитан Тич внезапно погасил свечу и в темноте выстрелил из двух пистолетов, хотя никто ему не дал ни малейшего повода для такого поступка. В результате Хэндс получил пулю в колено и остался калекой на всю жизнь. Когда у Черной Бороды спросили, почему он так поступил, он сказал:

Французский пират середины XVII в. Франсуа Л’Олонэ, захватив в устье реки Эстер испанский корабль, приказал отрубить головы всем сдавшимся в плен и уже не представлявшим опасности испанским морякам, находившимся на борту. Хотя мог бы получить за них выкуп.

В январе 1722 г. корабли под командованием Бартоломео Робертса прибыли в один из центров работорговли Невольничьего берега — Виду. Там пираты захватили одиннадцать кораблей работорговцев, после чего потребовали у капитанов выкуп. Все заплатили, чем могли, кроме одного португальского капитана. Тогда Черный Барт приказал сжечь оба корабля этого капитана, заживо с шестьюдесятью рабами в трюмах. Что и было сделано.

Но, пожалуй, всех в зверствах превзошел капитан Эдвард Лоу по прозвищу “Нэд Лоу”, промышлявший в Карибском море и Атлантике с 1721-1724 г.г. Вот лишь некоторые из его “подвигов”.

Однажды ему не понравился обед, который приготовил судовой кок. За это он приказал привязать кока к мачте одного из захваченных ранее кораблей и сжечь вместе с кораблем.

В другом случае Нэд Лоу приказал отрезать одному португальскому капитану, который при нападении пиратов выбросил за борт мешок с золотом, губы. Затем Лоу поджарил их на глазах капитана, после чего предложил капитану их съесть в обмен на пощаду. Тот отказался, тогда Лоу приказал убить его и команду захваченного корабля.

В конце концов зверства Лоу так надоели команде, что произошел бунт и его высадили на необитаемом острове.

Пираты были настоящие мастера по части пыток. Существуют истории о пиратах, поджигающих свои жертвы, выкалывающих им глаза, отрезающих конечности и даже стреляющих ими из пушек.

Джон Стил, участвовавший в походах Моргана, писал в письме государственному секретарю Англии:

Прижигание запальным фитилем, или “пытка Святого Андрея”, часто применялась флибустьерами Вест-Индии для получения ценной информации у пленников: между скрученных пальцев жертвы вставлялись запальные фитили, которые затем поджигали. Фитили тлели, причиняя несчастной жертве нестерпимую боль.

Лейтенант-губернатор Ямайки Уильям Бистон в отчете о набеге французских пиратов на остров в 1694 г. сообщает:

Таким образом, если у пиратов и были понятия о чести и благородстве, то только лишь в отношении себя самих, да и то далеко не всегда. По отношению к пленникам разрешалось всё, что угодно, любые зверства.

После удачного плавания пираты возвращались в свои порты-базы, крупнейшими из которых в разное время были: Тортуга, Порт-Ройал на Ямайке, Пти-Гоав на Эспаньоле, Нью-Провиденс на Багамах и др., где устраивали грандиозные кутежи.

Пожалуй, ничто так не ассоциируется с пиратами, как бутылка рома. Ром был изобретен в XVI в. в Вест-Индии, как побочный продукт при производстве тростникового сахара. Существует две версии происхождения слова ром: по одной название произошло от латинского слова succarum (сахар), по другой — от английского слова rumbullion (драка, беспорядок). Словом rumbullion называли процесс брожения сока сахарного тростника перед перегонкой.

Само название — ром (анг. rum) впервые появилось в английской колонии на острове Барбадос в начале XVII в. Поэтому ром иногда называли “барбадосской водой”.

Сырьем для производства рома является меласса — патока, приготовленная из сока сахарного тростника. Из тонны сахарного тростника получается 100 литров рома. Самые крупные центры производства рома в XVII-XVIII в.в. находились на Ямайке и Барбадосе.

Хранили ром в деревянных бочках, из которых его разливали по кружкам. Первые винные бутылки, напоминающие современные, стали делать только в середине XVII в. в Англии. Благодаря изобретению новой технологии прочность стекла значительно возросла. Быстро став популярной, стеклянная бутылка со второй половины XVII в. стала основной тарой для розлива рома.

Известный историк пиратства Жан Мерьен приводит такие слова пиратов современнику на упреки в чрезмерном пьянстве и расточительстве:

В замечательном романе Роберта Льюиса Стивенсона “Остров сокровищ” очень точно описано с точки зрения соответствия истории, как пираты прожигали жизнь. Об этом говорит Джон Сильвер:

Действительно, за короткий срок пираты умудрялись прокутить (пропить, потратить на проституток и азартные игры) все награбленное в походе. В этом им помогала целая система питейных заведений и публичных домов, специально рассчитанная на пиратов.

О масштабах пьянства среди пиратов говорят такие цифры. К 1692 г. население Порт-Ройала составляло, по разным подсчётам, от 6500 до 10000 человек. При этом питейных заведений в городе было не меньше сотни, т.е. как минимум один трактир или кабак на сто жителей, включая женщин и детей! И это не считая публичных домов, которых было не намного меньше.

Кстати, в романе “Остров сокровищ” присутствует один вымышленный пиратский атрибут, получивший всеобщую известность — чёрная метка (англ. Black Spot), обозначающая обвинение, выдвинутое пиратским сообществом (или отдельными пиратами) одному из его членов в нарушении устава, порядков, правил и обычаев. В дальнейшем чёрную метку неоднократно использовали в литературе и кинематографе.

В действительности же никакой чёрной метки не существовало. В традиции некоторых пиратов Карибского моря XVII-XVIII в.в. имело место вручение карты смерти, в роли которой выступал пиковый туз. Если пирату подбрасывали такую карту, это означало, что ему грозит смерть или его не хотят здесь видеть.

Как это ни удивительно, но среди пиратов встречались чернокожие африканцы (как правило, бывшие рабы), которые являлись полноправными членами команды, обладали всеми правами и обязанностям, что и другие пираты, участвовали в дележе добычи наравне со всеми. Существование такого крайне необычного явления для XVII-XVIII вв., и речь идет не только и не столько о свободе чернокожих африканцев в среде пиратов (такое встречалось и в Европе), но в большей степени феномена их абсолютного равноправия с белыми, свидетельствует о том, что взаимоотношения в сообществе пиратов на столетия опередили свое время. Причем чернокожих среди пиратов было достаточно много.

Например, из 272 пиратов экипажа Бартоломео Робертса, захваченных в плен 10 февраля 1722 г., 75 оказались чернокожими африканцами.

У пиратов не было расовых противоречий. Полная и всеобщая дружба народов царила на их кораблях.

Большинство пиратов в XVII-XVIII вв. всегда составляли англичане (из Англии и из колоний Нового Света), и несколько меньше французы и голландцы. Современные историки дают такие оценки национального состава среди пиратов Карибского моря и Атлантики в период с 1715-1725 гг.:

35% — англичане;

20-25% — американцы (жители английских колоний в Новой Англии);

20-25% — чернокожие (были почти в каждом экипаже);

15-20% — французы и голландцы (в основном уроженцы Вест-Индии);

5% — других национальностей.

Продолжение следует.

Статьи из этой серии:

Пираты Вест-Индии и Индийского океана второй половины XVII — начала XVIII вв

Пираты Вест-Индии и Индийского океана второй половины XVII — начала XVIII века (продолжение)