Григорий Распутин — известнейший персонаж русской истории XX века. Об этом легендарном герое невероятно много написано и сказано. Однако мало кто может достоверно изложить его биографию. Да этого, как кажется, и не требуется. Как сто лет назад, так и сейчас многие сочинители убеждены: какая же может быть «биография» у малограмотного русского крестьянина из далекого сибирского села? Он же не был ни полководцем, ни мыслителем, ни государственным деятелем, ни «пламенным революционером», ни церковным иерархом, ни «творцом изящного».

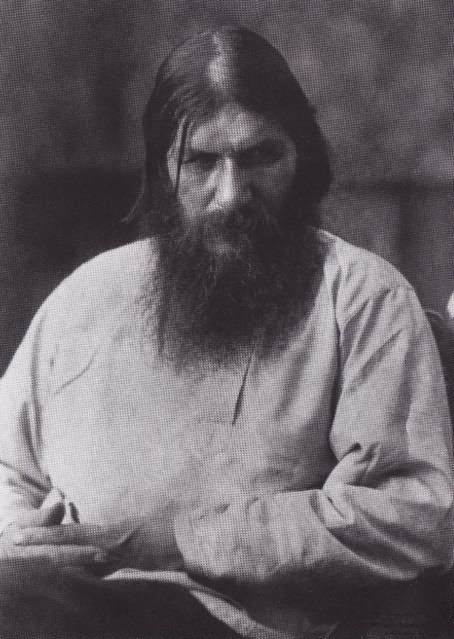

Поклонники Распутина называли его старцем, но в бездуховном мире, как раньше, так и сейчас, сочинители просто не в состоянии понять подобную категорию.[1] Для них «духовность» — некая сумма интеллектуальных знаний и представлений. И всё. Но при этом надо как-то объяснить феноменальность исторической роли Григория Распутина. Её и объясняют просто, «без затей», создавая бесчисленное множество в той или иной степени неизменно пошленьких произведений. Суть их проста, ведь, как кажется немалому числу людей, главное о Распутине «давно известно».

Сибирский крестьянин, обладавший чудодейственными способностями и невероятным половым магнетизмом, сумел подняться на самый верх общества, покорить «сильных мира того», смог «втереться в доверие к самому Царю», «став соправителем» Российской Империи. Перед ним заискивали придворные и сановники, известные политики домогались его благорасположения, а первые красавицы Империи «готовы были на всё», лишь бы этот «бородатый мужлан» заключил их в свои объятия.

Без тени сомнения во многих сочинениях утверждается, что этот «нахальный бражник» и «бесстыжий блудник» предавался «необузданному разврату без устали», а в числе его интимных партнерш фигурировали как дамы высшего света, представительницы самых именитых дворянских родов, «сиятельные» графини и княгини, так и простые белошвейки, и дешевые проститутки с Сенной площади и Невского проспекта. Даже звучание фамилии — РАСПУТИН — невольно вызывает у многих эротические ассоциации самого безудержного свойства.

Описание же так называемых распутинских оргий — отдельное направление в кино и литературе. «Бойкие мастера» на яркие краски и мистериозные подробности здесь никогда не скупились: патологическое воображение получает широчайший простор. Золоченые хоромы особняков и дворцов знати, отдельные кабинеты самых фешенебельных ресторанов, изысканные интерьеры, уникальные меха и баснословные драгоценности, надрывные песни и зажигательные пляски цыган — таков дежурный антураж, в котором обычно и изображают «распутинский разгул».

Игра шампанского в хрустале, бархатные и шелковые обивки и портьеры, переливы бриллиантов, мерцающий огонь свечей в причудливых бронзовых канделябрах, а на первом плане похотливый бородатый мужик, или сжимающий в своих грубых руках заколдованную, беспомощную аристократку, или вертящийся в бесноватом плясе, напоминающем ритуальные танцы диких племен. Этот «видеоряд» давно стал как бы обязательным и в литературе, и в кино. На протяжении XX века голливудские кинокомпании сумели многократно воспроизвести подобную, потрясающую воображение «русскую экзотику».

Однако распутинская тема — не только объект бытового любопытства, а тиражирование этой истории не объясняется лишь распространенным людским интересом к скрытому, непристойному. Здесь фокусируются вполне определенные политические интересы, мировоззренческие пристрастия, психологические комплексы не только отдельных людей, но и конкретных общественных групп и политических направлений. «Распутиниада» — инструмент идеологических манипуляций, удобный способ объяснить изломанные судьбы стран, народов, империй и правителей простыми формулами и ходульными приемами.

Много десятилетий назад один из самых известных отечественных политиков XX века, герой, кумир и проклятие судьбоносного 1917 года Александр Керенский изрек: «Без Распутина не было бы Ленина». Иными словами, если бы этот сибирский мужик не появился в Царских чертогах, а еще лучше и не родился на свет вовсе, то Россию не постигли бы испытания и мучения, которые она выдерживала почти столетие под игом беспощадных коммунистов. При таком взгляде на ход времен фигура Распутина приобретает магический ореол «могильщика» Царской Империи, посланца инфернальных сил, открывшего «врата ада» для погубителей и притеснителей.

Постулирование подобной «истины», принятие ее на веру позволяло таким деятелям, как Керенский, удачно выгораживать себя, затемнять и умалять свои личные «заслуги» в деле крушения монархической России и «торжестве апокалипсиса», наступившего потом.

Действительно, если Распутин стал демиургом крушения, знаком распада, то историческая вина за это лежит не только и даже не столько на нем, сколько на тех силах и людях, кто вызвал из небытия это «исчадие ада». И здесь на первое место сочинители непременно выдвигают Императора Николая II и Императрицу Александру Фёдоровну.

Вульгарная схема оказалась чрезвычайно живучей; сходные утверждения звучат снова и снова. Их озвучивали и «мэтры» околоисторической литературы, такие как Валентин Пикуль и Эдвард Радзинский, и просто «табуны» безответственных сочинителей рангом помельче. Недалеко ушли от уровня таких «знатоков» и авторы из круга «историков-профессионалов». Даже носители профессорских званий и докторских степеней нередко писали (да и пишут) нечто подобное!

Эта вакханалия невежества, пошлости и предубеждения поражает. Поражает тем, насколько люди, сочиняющие опусы на исторические темы, имеют об истории весьма туманные и деформированные представления. Наверное, о конфигурации, биологической природе, флоре и фауне моря можно судить и по морской капле. Можно, но при одном непременном условии: надо уж если и не знать, то хотя бы иметь достаточное представление об океанографии…

Существует и прямо противоположная, но столь же расхожая точка зрения, согласно которой вся «Распутиниада» — тонкая инспирация антирусских сил из числа «революционеров», «масонов» и «евреев», зловещий заговор, приведший в итоге к падению Царства. Это тоже не только событийное упрощение, но и примитивизация многосложной и многовековой обусловленности крушения великого духовного феномена — Царской России.

Врагов у исторической России действительно было много. Однако их было много всегда! Утверждать же, что именно их «конспирологическая деятельность» в определённой временной точке и привела к торжеству революции — значит идти путем Керенского — «просто» и «доходчиво» обрисовывать грандиозную духовную катастрофу. Распутин никоим образом не был виновником этой катастрофы. Однако «простота» и «доходчивость» заставляют авторов, даже из круга симпатизантов Распутина, заниматься подменами, выпячивая на передний план факторы и причины третьестепенного порядка.

Почему элитарная Россия — аристократия, интеллигенция и даже некоторые представители церковной иерархии, поверили не Царю и Царице, благочестие Которых, как и Их любовь к России были бесспорными? Почему они поверили тому, что умаляло и отрицало русские исторические духовные ценности? Почему люди периода заката Монархии видели то, чего не существовало в природе, воспринимали ложь как «объективную реальность», не утруждая себя хоть каким-то критическим анализом циркулировавших слухов? Здесь ключ к пониманию и всей распутинской темы, а шире — революционной катастрофы, а совсем не в том, столько было «масонов» и как изощренно они плели свои адские сети «заговора». Распутинская история — ярчайший показатель тяжелейшего духовно-психологического раскола страны, раскола, ставшего детонатором революционного взрыва 1917 года. Ибо сказано было Спасителем на все времена: «Если царство разделится само в себе, не может устоять царство» (Марк. 4, 23).

Массовый психоз приводил к тому, что современники полагали, что осуждают Распутина, а на самом деле обсуждали некий виртуальный образ, не существовавший в действительности. По этому же пути потом устремились и толпы сочинителей всех мастей. В области истории до сего дня люди позволяют без всякого стеснения озвучивать любые умозаключения, строить самые немыслимые гипотезы, делать сенсационные широковещательные заявления, нисколько не заботясь об их исторической обусловленности. Зачем? По мнению этих «свободных интерпретаторов» и «новых знатоков» истории, публика ведь «глупа», она примет на веру любую нелепость и скабрезность, если ей заявить: «я первый открыл», а раньше же «никто этих материалов никогда не видел».

Хотя все эти «уникальные материалы» давным-давно известны, а многие и опубликованы, но кто о том ведает? Историки? Но ведь достаточно заклеймить их как «адептов идеологии», и сразу же, как кажется, получишь от публики право на забвение собственных «творческих грешков» и предстанешь чуть ли не оракулом и «бесстрастным срывателем» покровов с тайн истории.

Насмехаясь над читателем и зрителем, окарикатуривая прошлое страны и народа, оборотистые «историки-драматурги» и «лауреаты» каких-то доморощенных литературных «премий» при этом делают вполне конкретный гешефт. Непристойность получает надлежащую рекламу, и выгодная финансовая результативность очередного «эпохального проекта» обеспечивается надежно.

Ни в какой иной теме по истории России, как в теме о Распутине, вульгарная заданность сочинителей всех мастей не проступает так наглядно. «Распутиниада», «распутинщина» давно стала обиходным мифом, питаемым не только историческим невежеством производителей и потребителей, но и неприкрытым коммерческим расчетом. Бульварная литература во все времена имела неоспоримое тиражное превосходство перед всей прочей. «Раскрученное» дает заведомую потребительскую «фору» нетипичному, сложному, эксклюзивному. Так устроен коммерческий рынок вообще и информационно-книжный в частности.

При всей растиражированности распутинского сюжета невольно бросается в глаза куцый набор «базовых документов», на основании которых обычно строится сюжет. Да и сам перечень «волнующих эпизодов» весьма ограничен. Каковы были сексуальные потенции сибирского крестьянина? Как и где «общался он с проститутками»? Сколько у него вообще было любовниц? Как много он потреблял алкоголя? Как в пьяном угаре назначал министров? В каких ресторанах Распутин устраивал оргии, как они проходили и кто был на них «завсегдатаем»? Вот современный перечень вопросов к загадочному персонажу.

Естественно, что при таком «ракурсе» духовный контекст, духовное содержание общения Распутина с людьми, в первую очередь с Царской Семьей, а это смысловой стержень всей «распутиниады», исчезает из поля зрения. Большинство же сочинителей и потребителей и представления не имеют о том, что такое духовные искания. Антиправославность и порождает опусы о мужике-гипнотизёре, не отражающие действительность, но выражающие крайнюю, варварскую форму духовного одичания нынешнего человека. Вне духовного же контекста невозможно понять, что объединяло сибирского крестьянина и «Самодержца всея Руси».

Современников Распутина в первую очередь занимали совсем другие проблемы. Кем был ангажирован Распутин, кто им управлял, какие иностранные круги стояли за ним, работал ли он на врагов России? Но и сто лет назад, когда Россия ещё значилась православной страной, распад цельного православного миропонимания, приведший в конечном счете к падению Православного Царства, давал о себе знать.

Монархический бомонд порождал кликуш, голосивших на весь свет о «распутинской угрозе», и тем дискредитировал монархическую власть. В авторитарно-монархических системах сила власти и престиж власти существуют в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Если умаляется престиж, то ослабляется и власть.

Однако калибр русских монархистов за двести лет петровской «европеизации» настолько измельчал и деградировал, что люди просто теряли способность ответственно и адекватно себя вести. Бесконечными разговорами о «распутинском зле» высшее общество довело себя до исступления и стало невольным, но очевидным политическим сообщником тех, кто жаждал крушения Монархии, кто грезил о нем.

Это может показаться парадоксальным, но такие персонажи, как генерал Владимир Джунковский, аристократка Зинаида Юсупова или председатель Государственной думы Михаил Родзянко, сделали для ослабления Монархии больше, чем известный радикал Владимир Ульянов-Ленин. Именно в кругах «именитых и родовитых» родились самые грязные измышления, именно там был центр инспираций, а совсем не во французских кафе и швейцарских пивных, где обреталась большая часть «пламенных революционеров».

Если и не вся распутинская история, то самые «смачные» ее эпизоды опираются обычно на некие виртуальные свидетельства, подлинность которых доныне, как правило, не удосуживаются проверить. Так повелось с начала создания распутиниады. Откуда известно, что Распутин предавался необузданному пьянству? Ответ: об этом все знали. Никто не рассказал о собственных впечатлениях, никто не зафиксировал личное участие в «разнузданных оргиях». Все лишь ссылались на неизвестных информаторов и анонимных очевидцев.

Или вот другой «горячий сюжет». На чем основаны утверждения о сексуальной разнузданности царева друга? Объяснение: о том рассказали жертвы его похоти. Правда, никто не называл имен этих «жертв», да и сами эти легендарные «оскорбленные создания», которые, судя по многообразию и выразительности циркулировавших подробностей, хотя и рассказывали об «ужасном насилии» над собой чуть ли не на всех углах, но ни к судебной, ни к общественной защите своей чести не прибегали.

Однако об этом, как говорилось, опять «все знали».

По сходным лекалам смонтированы и иные страницы «распутиниады».

Хотя сто лет назад понятия «пиар-технологии» еще не существовало, а из средств массовой информации имелась в наличии лишь пресса, однако «черный пиар» уже давал о себе знать. Можно смело утверждать, что «распутиниада» — первый грандиозный продукт подобной технологии. Однако хорошо известно, что информационный прессинг срабатывает лишь тогда, когда не только имеются намерения и возможности у неких групп утвердить в общественном сознании желательный стереотип, но и само общество подготовлено к его принятию и усвоению. Поэтому только сказать, как это порой делается, что растиражированные рассказы о Распутине — сплошная ложь, даже если это и действительно так, — значит не прояснить сути, почему же измышления о нем принимались на веру. Этот базовый вопрос остается без ответа до сих пор.

Многие современники тех событий, которые или Распутина вообще не видели, или где-то лицезрели мельком, в своих мемуарах зафиксировали скандальные подробности его биографии и поведения в качестве реальных фактов. Здесь уже речь надо вести о болезненных деформациях мировосприятия людей в переломные исторические эпохи: они видели то, что хотели видеть, верили тому, во что желали верить. Действительность тут определяющей роли не играла. Желаемое и возможное приобретало в сознании немалого числа людей характер подлинного и свершившегося. Этот психологически-мировоззренческий коллапс явился детонатором русской катастрофы 1917 года.

Подобный синдром массового психоза наблюдался в эпохи канунов и крушений во многих странах. В России он наиболее выразительно проявился как раз в распутинском феномене. Об этой социальной паранойе далее придется говорить еще не раз. Пока же лишь уместно заметить, что многие десятилетия лживые скабрезные пассажи и россказни воспроизводятся в качестве «надежного документа».

Данная книга не нацелена на полемику с конкретными авторами и определенными псевдоисторическими работами. «Распутиниада» будет исследоваться не через призму отражения и преломления, а через источники излучения. Можно даже сказать, что данная работа не столько о самом Распутине, сколько о восприятии его. Хотя, конечно же, многие исходные обстоятельства и факты биографии окажутся предметом рассмотрения.

Кем Распутин был на самом деле? Благодаря чему добился такой оглушительной известности? Как он жил и как погиб?

И самое важное: как и почему возник пошлый распутинский миф, кто его создавал и популяризировал?

Автор намеревается, опираясь на аутентичные документы, составить исторический портрет сибирского крестьянина Григория Ефимовича Распутина, сумевшего стать не только одним из известнейших героев российской истории, но и занявшего видное место в мировом пантеоне наиболее примечательных и узнаваемых персонажей. Портрет этот будет даваться в реальном историческом интерьере, в конкретных условиях времени и места.

Уважение к предкам, к величию и красоте былого России требует преодоления устоявшихся пошлых стереотипов, все ещё толстым слоем покрывающих русскую историю периода заката Монархии.

Глава I

Костёр на снегу

Погода на исходе февраля 1917 года в Петрограде ничем не отличалась от традиционной: серые, тусклые дни с пронизывающим ветром и нередкой пургой. Температура же воздуха была необычно холодной: от 8 до 10 градусов мороза. Как правило, в такое неуютное время гуляющей публики на улицах первой Имперской столицы почти не было, а по тротуарам сновали лишь те, кто вынужден был покинуть теплые квартиры и насиженные углы по деловым надобностям.

Однако в тот год конец февраля — начало марта стали временем небывалого людского половодья, запрудившего на несколько дней все магистрали в центре города. Такого многолюдства более чем за два века своей истории Петербург-Петроград еще не видел.[2] Тысячи жителей различного звания и состояния, несхожего общественного положения и имущественных возможностей, словно зачарованные, как из клетки, вырвались на улицу, влекомые единой, загадочной, пьянящей и неодолимой силой, имя которой — революция. Общественный восторг носил форму какой-то безумной истерии. Никто толком не знал, что такое «свобода», но это слово околдовало множество людей. Как бы оживали строки А. С. Пушкина из его «Бесов»:

События, закончившиеся эпохальным падением многовекового Царства, начались довольно буднично. В феврале у хлебных лавок, где отпускали хлебопродукты по фиксированным ценам, стали выстраиваться очереди. Слух прошел, что запасы муки и хлеба в столице на исходе, что скоро наступит голод. Хотя официальные власти сразу же развесили объявления, что припасов вполне достаточно и причин для беспокойства нет, но таким заверениям не верили. Задолго до рассвета у дверей лавок возникали длинные «хвосты», где только и разговоров было, что про грядущее бедствие. Преобладали здесь простые бабы с окраин, замордованные трудностями жизни, давно разуверившиеся во всем, в том числе и в начальстве. А многие и того больше: не верили уже ни в Бога, ни в Царя.

Хлебные очереди очень быстро стали превращаться в несанкционированные митинги, где звучали возмущенные восклицания не только бедных, перепуганных и озлобленных простолюдинок. Появились бойкие молодые люди, по виду студенты, за ними — сытые господа, некоторые из них в добротных дорогих пальто, которые, переходя от одной толпы к другой, произносили уже страстные речи, обличали все власти без разбора, но особенно Царя и Его близкое окружение. Ситуация час от часу накалялась. В разных частях города возникли баррикады, начались грабежи лавок и магазинов.

Правительство сначала не придало событиям должного значения, перекладывая ответственность на городские власти. Последние же тоже фактически бездействовали. Паралич воли и отсутствие плана противодействия расширявшейся стихии через два-три дня превратил бабий бунт в целенаправленное выступление против государственной системы. К мятежникам стали присоединяться некоторые воинские части столичного гарнизона.

Во главе движения оказалось руководство Государственной думы — русского парламента, которое не только не собиралось следовать данной при вступлении в состав депутатов клятве служить Царю и Отечеству, но в конце концов поддержало идею о необходимости отречения Императора Николая II.

В нарушение всех норм и традиций 27 февраля 1917 года был сформирован «Временный комитет Государственной Думы», провозгласивший себя «новой властью». Во главе его оказался председатель Думы, «камергер Двора Его Императорского Величества» М. В. Родзянко. Власть эта санкции Коронованного правителя не получила. Через два дня самозваный комитет преобразовался во Временное правительство…

Начались преследования должностных лиц, погромы полицейских участков и судов; запылали костры, на которых жгли «регалии ненавистного режима», главным образом двуглавых орлов. Там же, где не удалось их отодрать или сжечь, например на чугунных решетках мостов, начали выламывать короны из гербов…

Император Николай II в первые дни петроградских беспорядков находился в Ставке Верховного главнокомандующего в Могилёве. Монарх не бездействовал. Столичным властям, как гражданским, так и военным, отдавались распоряжения «навести порядок», но власти эти впали в состояние летаргии. Никто не собирался выполнять волю Монарха, а своей воли охранять существующий порядок высокопоставленные лица не проявляли.

28 февраля 1917 года Император покинул Ставку и выехал в Петроград. Почти за сто верст до столицы выяснилось, что далее железнодорожная магистраль находится в руках восставших. Царский поезд повернул на Псков, где располагался штаб Северо-Западного фронта. Однако здесь Монарх оказался, по сути дела, в западне, в кругу должностных лиц, придерживавшихся «переворотных настроений».

Его просили, умоляли и заклинали во имя России, ради мира и спокойствия отказаться от власти. Эту идею поддержали все командующие фронтами. Царя уверяли, что «вся Россия» требует этого, что «весь народ» взывает к Нему, что «для окончательной победы над врагом», необходимо «принести эту жертву». И Он её принес.

2 марта 1917 года Царь согласился сложить властные полномочия и передать их брату Михаилу. Всё это не имело юридической силы, так как русские законы не предусматривали ни в какой форме возможности отречения Самодержца. Фактически произошло свержение законной монархической системы на основе «захватного», или «революционного», права.[3]

Не прошло и суток, как стало известно, что Михаил Александрович отказался от принятия короны, потому что новые правители определенно заявили претенденту, что не гарантируют тому не только воцарения, но даже и саму жизнь. История Царской России фактически и завершилась актом 2 марта 1917 года. Далее началась совсем другая история, являвшаяся удивительным смешением великой трагедии и бездарного фарса.

Падение Царской власти немалое число современников восприняло с восторгом. Грустили немногие, но и те публично своих переживаний не выказывали. Боялись. Боялись стать жертвами восторженных толп, вожаки которых с первых мгновений своего торжества стали выявлять и преследовать «сторонников ненавистного режима». Сановников, министров, генералов, лидеров проправительственных партий арестовывали на улицах, в квартирах, в присутственных местах и под конвоем препровождали в Таврический дворец, где заседала Государственная дума и где оказался центр новой власти. Первоначально «врагов народа» размещали в так называемом «министерском павильоне», но скоро их число превысило возможности этого флигеля и «бывших» начали переправлять в камеры Петропавловской крепости.

9 марта 1917 года появилось позорно-незабвенное обращение Святейшего Синода, начинавшееся словами: «Свершилась воля Божия. Россия вступила на путь новой государственной жизни. Да благословит Господь нашу великую Родину счастьем и славой на её новом пути». Архиереи, назначенные в Синод ещё Царской властью, вмиг как будто забыли многовековой канон православного мироустроения, забыли о том, что Царь и Царство — устроение Божие…

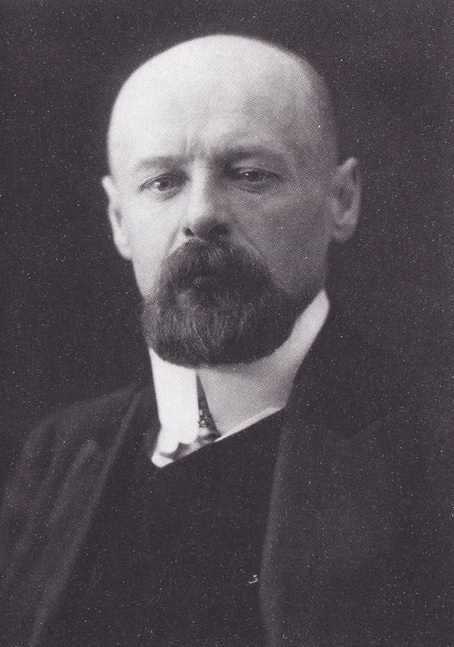

Во Временное правительство вошли некоторые известные общественные деятели, главным образом из числа тех, кто сникал себе популярность своими громкими выступлениями против курса государственной политики, своей страстной критикой «произвола» и «антинародной деятельности» различных должностных лиц. Пост министра иностранных дел получил лидер конституционно-демократической партии Павел Николаевич Милюков. Другой видный деятель — оппозиционер Александр Иванович Гучков стал военным министром. Во главе же кабинета и Министерства внутренних дел оказался бывший думец, председатель Земского союза князь Георгий Евгеньевич Львов.

Подлинным же «революционным украшением» правительства «свободной России» стал 36-летний адвокат и депутат Думы Александр Федорович Керенский, составивший себе имя погромными антигосударственными выступлениями на политических процессах и на заседаниях Государственной думы.

Он с ранних пор придерживался «социалистических убеждений» и уже в годы студенчества в Петербургском университете лелеял заветную мечту взорвать Зимний дворец вместе со всеми членами Царской фамилии. Позже он «расширил политический кругозор» и пришел к убеждению, что надо разрушить всю монархическую систему и тогда «народ обретет свое счастье».

Зимний дворец был спасен, и это имело свою приятность для «убежденного социалиста». В 1917 году в главной Царской резиденции и разместился пламенный страдалец за народное счастье, занявший в первом составе Временного правительства пост министра юстиции, а по совместительству и генерального прокурора. Через четыре месяца он станет и главой кабинета. Передавали, что спал он теперь на кровати Александра III, и столичные острословы тут же окрестили Керенского Александром IV.

С первых дней победы революции жизнь в стране изменялась с космической быстротой. Уже 6 марта обнародуется политическая программа правительства. Она провозглашала всеобщую амнистию (свободу получили не только враги прежней власти, но и уголовные преступники), полную политическую свободу, всеобщее избирательное право и созыв Учредительного собрания. Декреты и указы новой власти сыпались как из рога изобилия.

Были отстранены от управления все должностные лица прежней администрации, запрещался национальный гимн «Боже, Царя храни», отменялись присяга в армии и отдание чести, предписывалось снять с вывесок и реклам Царские гербы и орлов с коронами, отменялось церковное поминание Царя, ликвидировались переводные экзамены в гимназиях и вступительные в университетах. Много и других невиданных новшеств внедрялось в повседневность.

Россия вдруг в одночасье превратилась в страну, где все оказалось дозволенным. После почти недельного перерыва 5 марта вышли вновь газеты, которые просто захлебывались от восторженных славословий. Газетные развороты запестрели откровениями различных лиц, которые сообщали интервьюерам, какое «счастье они испытали», дожив наконец «до эры свободы». Славили «славную революцию» и «великую свободу» даже те, кто прекрасно себя чувствовал при павшем режиме, кто был его продуктом и составной частью.

Двоюродный брат Царя Великий князь Кирилл Владимирович, успевший еще до отречения Монарха перебежать на сторону новой власти и присягнуть ей, откровенничал выше всякой меры. Оказалось, что только теперь он по-настоящему счастлив, так как живет «в свободной стране» и «может говорить все, что думает», а раньше же все время «чувствовал притеснения», слежку. Князь уверял, что в последнее время «бывший Царь» был «явно не в себе», что «все дела вершила Александра Фёдоровна». Оклеветав родственников, внук Императора Александра II выразил полную поддержку новому правительству.

Подобный паралич сознания среди членов поверженной Династии демонстрировал в те дни не только Кирилл Владимирович. Дядя Царя Великий князь Александр Михайлович писал своей супруге — сестре Николая II Великой княгине Ксении Александровне 15 марта 1917 года. «Что должна думать А. (Александра Фёдоровна. — А. Б.), виновница всего происшедшего, ведь сколько Она народа пустила теперь по миру, прямо ужас, неужели Она не осознаёт, что это Она привела к этому Н. (Николая II. — А. Б.) и Россию, да, поистине Она была злым гением России». Эти глупости писал тот, кто, казалось бы, должен быть знать поверженных Царя и Царицу, но так ничего за многие годы и не уразумел.

В конце своего послания Александр Михайлович присовокупил: «Ты читала, вероятно, разные подробности о Распутине, какая всё мерзость, и подумать, что действительно это всё было, и мы были бессильны помочь». Но если уж близкий родственник Царя верил потоку вранья, публиковавшемуся в газетах, что же говорить о других…

Столичная газета «Русская воля», созданная за год до того группой столичных банков при заинтересованном участии последнего министра внутренних дел А. Д. Протопопова, сидевшего теперь в казематах Петропавловской крепости, просто задыхалась от избытка экстатических чувств. «Мы можем гордиться той исключительной красотой общего движения, той высокой его культурностью, какими ознаменовались святые освободительные дни с первой минуты своей исключительно до настоящих минут, знаменующих полную победу русского народа над вековым игом деспотического самодержавия».

Газеты переполняла радужная информация о грандиозном преображении России, о «великой бескровной революции». Хотя в разных частях Империи были убиты сотни людей, а тюрьмы, невзирая на «всеобщую амнистию», заполнялись новыми заключенными — «врагами свободы и народа», на эти «эксцессы» мало кто обращал внимания.

Несмотря на то что правительство и МВД возглавлял князь Г. Е. Львов, он активной роли не играл, являясь лишь декорацией. Направлением внутренней политики заведовал министр юстиции. Как убежденный социалист, он стремился «ежеминутно углублять революцию», чтобы сделать «возврат к старому невозможным».

Керенского отличала невероятная активность. За день он успевал побывать на многих заседаниях, выступить на нескольких митингах, подписать ворох воззваний и указов. Он рьяно отстаивал мысль об «изолировании» «бывшего Царя», и 7 марта Временное правительство издало распоряжение об аресте Императора Николая II и членов Его Семьи. Поверженные были заключены под арест в Александровском дворце Царского Села. Режим содержания определяла инструкция, составленная лично Керенским.

Сразу же после принятия на себя функции шефа российской юстиции «любимец Февраля» постоянно публично выказывал уверенность, что «отныне произволу положен конец», что теперь «все граждане России могут вдыхать полной грудью воздух свободы», что они «могут не бояться за свою жизнь». Керенский очень быстро превратился в кумира столичной публики, стал своего рода «прима-актером», постоянно окруженным толпой поклонников и поклонниц. Он был таким великолепным, таким «душкой», так потрясал впечатлительные натуры, что на некоторых собраниях и митингах молодые барышни падали в обморок, а юноши рыдали от восторга.

Однако не только экзальтированные курсистки и восторженные студенты трепетали при виде Керенского. Восторгались и более зрелые дамы, имевшие «шумную биографию». Одна из самых известных в этом ряду — Зинаида Гиппиус. «Жрица декаданса», поэтесса, критикесса, публицистка, эссеистка и социалистка. Она и ее муж, популярный писатель Д. С. Мережковский, знали «милого Александра Федоровича» давно, но только в те мартовские дни он им открылся всей своей революционной монументальностью.

Через несколько дней после переворота он нанёс визит «неистовой Зинаиде», и та записала в дневнике:

«Он, конечно, немного сумасшедший. Но пафотически-бодрый… Это всё тот же Керенский. Тот же… и чем-то неуловимо уже другой. Он в черной тужурке (министр-товарищ), как никогда не ходил раньше. Раньше он даже был „элегантен“, без всякого внешнего „демократизма“. Он спешит, как всегда, сердится, как всегда. Честное слово, я не могу поймать в его словах перемену, и однако она уже есть. Она чувствуется».

Изменялись все, и менялось всё. Причем некоторые перемены просто резали глаз. Еще совсем недавно блестящая столица Российской Империи превратилась за несколько дней в заплеванный и замызганный город. Горы мусора во дворах и скверах (дворники перестали работать — революция!), толпы неопрятных людей на улицах, расхристанные солдаты, задирающие прохожих компании наглых проституток (никто не мог подумать, что их такое количество!), группы праздношатающихся, фланирующих с утра до вечера по центральным улицам Петрограда. Толпа лузгала семечки, и немалая ее часть, невзирая на введенный еще в 1914 году сухой закон, была явно навеселе. И бесконечные манифестации, демонстрации, митинги. Это стало главным развлечением толпы.

Полиция исчезла, зато появились во множестве вооруженные патрули, состоявшие из солдат и молодых людей в штатском платье с красными бантами на груди и такого же цвета нарукавными повязками. Эти «рыцари революции» прославились не только рвением в выявлении и аресте бывших «слуг прогнившего режима», но и своими «экспроприациями». Множество богатых квартир и особняков было ограблено во время поисков и арестов «врагов народа».

Вскоре после падения Царской власти в Петрограде оказался писатель И. А. Бунин. Потрясённый увиденным, он писал: «Невский был затоплен серой толпой, солдатнёй в шинелях внакидку, неработающими рабочими, гуляющей прислугой и всякими ярыгами, торговавшими с лотков и папиросами, и красными бантами, и похабными карточками, и сластями, и всем, чего попросишь. А на тротуарах был сор, шелуха подсолнухов, а на мостовой лежал навозный лед, были горбы и ухабы. И на полпути извозчик неожиданно сказал мне то, что тогда говорили уже многие мужики с бородами: „Теперь народ, как скотина без пастуха, все перегадит и самого себя погубит“».

Простой мужик-кучер чувствовал и понимал неизбежный ход событий, который ликовавшие представители «общественности» и вообразить не могли.

Храмы почти опустели, зато кинематографы, цирки и театры были переполнены. Газеты шли нарасхват. Главная тема полос — описание различных эпизодов «славной революции». Из прошлой жизни в них осталась лишь коммерческая реклама, характер которой, несмотря на разгар жестокой войны и революционные пертурбации, мало изменился с мирных времен.

Акционерные общества оповещали «уважаемых господ акционеров» о ежегодных собраниях, курорт «Гурзуф» приглашал воспользоваться его услугами и отдохнуть с полным комфортом, компания «Жорж Руссель» рекомендовала дамам приобрести последнюю модель эластичного корсета. В свою очередь, цирк Чинизелли объявлял свою новую грандиозную программу, суворинский театр анонсировал пьесу «Цветы зла», кинематограф «Паризиана» рекламировал «новую фильму» — драму в пяти частях с участием несравненного И. И. Мозжухина — «А счастье было так возможно». Публике предлагалось многое другое посмотреть, воспользоваться услугами и выгодно купить.

Театрам приходилось перестраиваться, что называется на ходу, в соответствии с политическими потребностями момента. Большинство спектаклей было подготовлено еще в «старую эпоху», что порой откровенно не устраивало зрителя. Случались трагикомические истории. В Императорском Александринском театре давали драму М. Ю. Лермонтова «Маскарад», которую никак нельзя было отнести к разряду революционных произведений. Публика, среди которой не видно было состоятельных господ и дам в вечерних туалетах, а доминировала однообразная масса в военной одежде цвета хаки, сама внесла коррективы в постановку. После сцены бала зрители стали требовать революционный гимн. Спектакль прервали, и оркестр вынужден был трижды исполнить «Марсельезу», что вызвало бурный восторг огромного зала. Труппа была в смятении, а прима Александринки, известная актриса Е. Н. Рощина-Инсарова, впала в депрессию. «Маскарад» изъяли из репертуара…

Помимо революционной эйфории в мартовском воздухе России всё явственней чувствовалось нарастание волны ненависти ко всему и ко всем, ассоциировавшимся со свергнутой властью. Русские популярные газеты, обезумевшие от нахлынувшей полной свободы, писали невероятную ложь: Царь и Царица вошли в тайные сношения с Германией, собирались заключить сепаратный мир «за спиной народа», Они предали Россию, и делами управления в России занимались «пьяный развратник» Распутин и «его клика». Много и другой несусветной глупости озвучивалось, и никто ничего не доказывал и не опровергал. Общественные страсти накалялись.

Ненависть так быстро овладевала душами людей, что оторопь брала. Один старик в Новгородской губернии публично высказался так: «Из бывшего Царя надо было кожу по одному ремню тянуть». Услыхав подобное, потрясенный Василий Розанов восклицал: «И что ему Царь сделал, этому „серьезному мужичку“? Вот и Достоевский… Вот тебе и Толстой, и Алпатыч, и „Война и мир“».

Ни на день не стихали разговоры о монархических заговорах и попытках реставрации, хотя никаких признаков деятельности роялистских групп не существовало. Однако это ничего не меняло и, например, Керенский опасался монархического реванша вплоть до прихода к власти большевиков осенью 1917 года.

Арестом Царской Четы дело не исчерпалось. Устремления хозяев «новой России» простирались дальше: они намеревались «вбить осиновый кол» в сердце Монархии, навсегда покончить с ней. Арест Николая II сопровождала и другая акция: в начале марта правительство объявило о создании Чрезвычайной следственной комиссии для расследования противозаконных по должности действий бывших министров и прочих высших должностных лиц (ЧСК). Это была удивительная институция «свободной России». В нее вошли юристы и общественные деятели кадетско-эсеровской ориентации, задача которых состояла в выявлении и выяснении закулисной стороны свергнутого режима.

Новые правители России были убеждены, что «народ должен знать всю правду». Указанная комиссия должна была эту «правду» добыть и огласить. Инициатором и «патроном» данного начинания был А. Ф. Керенский, непосредственным же руководителем комиссии являлся присяжный поверенный (адвокат) из Москвы Н. К. Муравьёв, выступавший до революции защитником по политическим делам.

Комиссия была наделена правом производить следственные действия, заключать под стражу отдельных лиц, выносить решения об их освобождении и получать любую информацию из государственных, общественных и частных учреждений по вопросам, ее интересующим. Первоначально конечная цель подобных занятий была не совсем ясна, но большинство деятелей новой власти считали, что комиссия должна подготовить материалы для привлечения к суду бывших правителей.

Были допрошены и опрошены десятки высших должностных лиц Империи, известные политические и общественные деятели, придворные. В их числе: Царские премьер-министры И. Л. Горемыкин, князь Н. Д. Голицын, граф В. Н. Коковцов, Б. В. Штюрмер; министры внутренних дел А. А. Макаров, Н. А. Маклаков, А. Д. Протопопов, А. Н. Хвостов; министр юстиции, а затем председатель Государственного совета И. Г. Щегловитов, министр Императорского двора граф В. Б. Фредерике, дворцовый комендант В. Н. Воейков, высшие чины военных ведомств, полицейского управления. Дали свои показания и те, кто оказался в числе героев «славных» февральско-мартовских событий: П. Н. Милюков, А. И. Гучков, председатель IV Государственной думы М. В. Родзянко. Опрашивались и известные политические деятели: В. Л. Бурцев, В. И. Ленин, Н. С. Чхеидзе, А. И. Шингарев и другие.

ЧСК собрала огромный документальный материал, полученный из различных ведомств и от отдельных лиц, так или иначе причастных к выработке и осуществлению государственного курса в период Монархии. Керенский во время своего инспекционного посещения Царского Села потребовал от Императора Николая II «во имя установления правды» допустить к личным бумагам и корреспонденции. Царь безропотно согласился, провел в свой кабинет, отпер все ящики письменного стола, показывал, где что лежит, давал необходимые пояснения. Несколько дней представители новой власти рылись в столах и шкафах Александровского дворца и увезли в Петроград множество бумаг.

Эта поездка оказалась очень познавательной для грозной «Немезиды революции». После возвращения в Петроград Керенский заметил в кругу чиновников Министерства юстиции, что он очень удивлен тем, что «Николай II далеко не глуп, вопреки тому, что мы о Нем думали». Позже о том же неожиданном для себя открытии министр юстиции, а затем и министр — председатель правительства в своих речах и многочисленных книгах ни разу не упомянул. Сакраментальный пассаж сохранили для потомства пораженные слушатели.

Внутри Чрезвычайной комиссии с самого начала шла борьба двух направлений. Первое представляли те, кто стоял на правовой точке зрения: скрупулезно собрать и всесторонне изучить факты и документы, а лишь затем делать выводы. Представители второго «революционного» течения придерживались иного подхода. Они были уверены, что «преступные деяния свергнутого режима» в главном и так известны, и нужно лишь «подобрать» материалы, раскрывающие такие деяния. Подобной же разоблачительной позиции твердо придерживались глава комиссии Н. К. Муравьёв и его покровитель А. Ф. Керенский.

Столкновения между правоведами и обличителями начались буквально с первых дней. Когда военный следователь полковник С. А. Коренев после подробного ознакомления с делом бывшего военного министра генерала М. А. Беляева доложил комиссии, что «ничего сугубо преступного найти не смог» и предложил его освободить из-под ареста, то разгорелась целая буря. «Как освободить? — взорвался бывший адвокат Н. К. Муравьёв. — Да вы хотите на нас навлечь негодование народа. Да если бы Беляевы даже и совсем были бы невиновны, то теперь нужны жертвы для удовлетворения справедливого негодования общества против прошлого. А за бывшим военным министром всё-таки имеется большой грех — его угодливость перед власть предержащими. За это одно его надо сгноить в тюрьме».

Ясно, что при такой «правовой философии» о справедливом разбирательстве, казалось, не могло быть и речи. Однако в работе комиссии участвовали многие юристы с многолетним стажем, имевшие четкие представления о профессиональной этике. Они не могли и не желали выполнять политический заказ.

Особенно ярко это проявилось в вопросе о признании «виновности» Царя. Правоведы твердо стояли на позиции закона, согласно которому Монарх не мог ни в какой форме не только привлекаться к суду, но и быть объектом обвинений. Антрепренеры же расследования, понимая, что с точки зрения юридической добиться вердикта невозможно, хотели всё-таки уличить Царя в противогосударственной деятельности, вынести морально-исторический приговор. Как вспоминал заместитель председателя комиссии сенатор С. В. Завадский, «Муравьёв считал правдоподобным все глупые сплетни, которые ходили о том, что Царь готов был открыть фронт немцам, а Царица сообщала Вильгельму II о движении русских войск».

Для документирования этих «истин» использовались самые сомнительные приемы. В одной бульварной газете было опубликовано несколько якобы тайных телеграмм, которые отправлялись в Германию через нейтральные страны и где содержались указания на переправку секретных сведений германскому командованию. Сии послания были подписаны «Алиса», и ни у кого не должно было возникнуть сомнений, что эти депеши исходили от Царицы.

Увидев эти «документы», Керенский немедленно потребовал провести «тщательное расследование», а Муравьёв просто сиял от радости. Вот они факты! Вот она измена! Несколько дней глава комиссии только и вел разговоры об этих «неопровержимых уликах». Расследование же окончилось грандиозным конфузом.

Выяснилось, что один начинающий журналист очень хотел прославиться и «сделать сенсацию». С этой целью он очаровал телеграфисту с городского телеграфа и попросил помочь найти интересные материалы, обещая в награду коробку конфет. Молодая барышня недолго думая составила несколько таких телеграмм, передала своему поклоннику и получила сладости. Когда началось следствие, немедленно призвали журналиста, затем телеграфистку, и та, расплакавшись, сразу же призналась в фабрикации. Подделка была установлена с несомненностью, но Муравьёв все никак не мог успокоиться и даже хотел уговорить телеграфистку отказаться от признания. Но его всё-таки убедили не покрывать комиссию позором, так как грубость подделки сразу же бросалась в глаза.

Такого же «высшего качества» были и прочие «изобличающие сведения»: несколько недель изучали версию о шпионском телефонном кабеле между Царским Селом и Берлином, искали подтверждение слухам о тайных визитах эмиссаров кайзера в Петроград, разыскивали «приказы Императора» об установке на чердаках домов тысячи пулеметов, из которых «расстреливали народ». В итоге не только не обнаружили никакого приказа, но даже ни одного пулемета не нашли.

Однако правду не оглашали. Хоронили версии тихо, мирно, «по-семейному». Законы бульварной журналистики (и бульварной политики) соблюдались неукоснительно. Сначала в течение нескольких дней или недель та или иная сенсация раскручивалась в прессе, затем, когда выяснялась ее очевидная лживость, «факт» просто исчезал из обращения. На сцену вытаскивали новый абсурд. Публично же никогда и ничего не опровергали.

Глава комиссии Муравьёв несколько раз давал интервью столичным газетам и уже в мае 1917 года без обиняков утверждал, что «обнаружено множество документов, изобличающих „бывшего Царя и Царицу“». В действительности же замысел Керенского и прочих провалился: установить «преступные деяния» властителей, выявить их антигосударственную деятельность и разоблачить предательские сношения с врагами государства не удалось. А ведь так искали, так искали! По прошествии времени очевидно, что подобных фактов просто не существовало в природе, хотя «профессиональные разоблачители царизма» были убеждены в их наличии (иначе бы комиссию и не создавали).

Однако и в то время находились люди, не ослепленные революционным угаром. Весной 1919 года Иван Бунин написал: «Нападите врасплох на любой старый дом, где десятки лет жила многочисленная семья, перебейте или возьмите в полон хозяев, домоправителей, слуг, захватите семейные архивы, начните их разбор и вообще розыски о жизни этой семьи, этого дома, — сколько откроется темного, греховного, неправедного, какую ужасную картину можно нарисовать и особенно при известном пристрастии, при желании опозорить во что бы то ни стало, всякое лыко поставить в строку! Так врасплох, совершенно врасплох был захвачен и российский старый дом. И что же открылось? Истинно диву надо даваться, какие пустяки открылись! А ведь захватили этот дом как раз при том строе, из которого сделали истинно мировой жупел. Что открыли? Изумительно: ровно ничего!». Писатель был абсолютно прав: в общем-то «открылись» действительно пустяки.

Главный же инспиратор дела Керенский даже в эмиграции не нашел в себе мужества признать, что затея с установлением виновности Императора Николая II и Императорицы Александры Фёдоровны в «государственной измене» (статья 108 Уголовного уложения) безусловно провалилась. Между тем именно эта статья должна была стать важнейшим пунктом предполагаемого обвинения. Именно под лозунгом «борьбы с изменой» разворачивалась вся революционная вакханалия.

Давая в августе 1920 года в Париже показания следователю Н. А. Соколову, бывший «Александр IV» оправдывал создание ЧСК «историческими условиями». Хотя он уже признавал, что «Николай II сам лично не стремился к сепаратному миру», но относительно Александры Фёдоровны все еще продолжал лгать, уверяя, что в деятельности «Её кружка» он узрел «явную тенденцию к развалу страны», что якобы должно было привести «к сепаратному миру и содружеству с Германией». Это говорил человек, за несколько месяцев нахождения которого на первых политических ролях всё в стране действительно развалилось. Тут уж речь шла не о придуманных «тенденциях», а о непреложной действительности.

С первых же дней антицарской вакханалии в центре внимания публики и комиссии оказались Григорий Ефимович Распутин, его политическая роль, его участие в управлении Империей. Следователи, еще только приступая к разбору документов и опросу свидетелей, уже были убеждены в «преступной» роли, которую сыграл этот человек в судьбе государства.

Позже следователь В. М. Руднев писал: «Прибыв в Петроград в Следственную комиссию, я приступил к исполнению моей задачи с невольным предубеждением относительно причин влияния Распутина вследствие читанных мною отдельных брошюр, газетных заметок и слухов, циркулировавших в обществе, но тщательное и беспристрастное расследование заставило меня убедиться, насколько все эти слухи и газетные сообщения были далеки от истины». Даже юристы становились жертвами «облучения ложью»; что же уж говорить о других!

Распутин стал ударной темой столичных газет, почти все они завели специальные рубрики «Распутиниада». Даже самые солидные из них сбросили «флер респектабельности» и смаковали «пикантные детали» жизни убитого в декабре 1916 года друга Царской Семьи. Репортажи, интервью, очерки следовали один за другим. Все издания стремились перещеголять друг друга в добывании самого горячего материала. Беседы с теми, кто не только видел и знал этого одиозного мужика, но и с теми, кто мог порассуждать на сей предмет, стали в газетах почти ритуальными.

Врач, производивший вскрытие трупа Григория Распутина, во всех подробностях сообщал о том, как выглядел покойник, сколько у него было ран, в каком состоянии были внутренности. Другой врач, известный психиатр и невролог В. М. Бехтерев, хотя сам Распутина никогда не видел, давал научные объяснения «природы распутинских чар». На страницах нескольких столичных изданий маститый врачеватель разъяснял гражданам свободной России, что «помимо обычного гипноза» существует еще «половой гипнотизм», и Распутин как раз и был из числа таковых гипнотизеров.

Журналисты устроили настоящую охоту на дочерей и жену Распутина. Их искали везде, но они успели уехать на родину в Сибирь сразу же после переворота. Их же разграбленная и разгромленная квартира в доме на Гороховой, 64, стала объектом паломничества толп любопытных.

Появились и первые смачные описания распутинских оргий, а в числе соблазненных и одурманенных его жертв фигурировали некие дамы, которых репортеры обозначали чуть ли не всеми буквами русского алфавита: баронесса Б., графиня К., монахиня О., жена полковника М., медсестра П. и так далее.

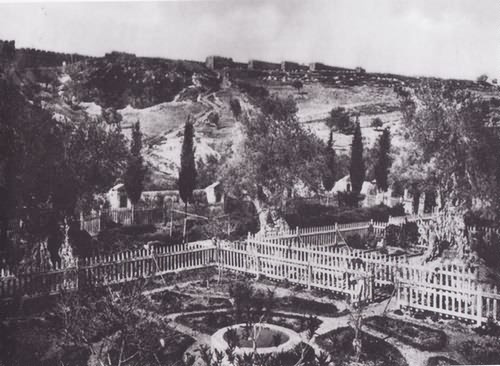

Уже в 2 марта 1917 года, когда Николай II отрекся от престола, в Царскосельском гарнизоне образовалась группа нижних чинов, решивших отыскать могилу Распутина. В Царском Селе обыватели шушукались, что покойник похоронен именно там (существовала версия, что тело увезли в село Покровское). Однако точное место известно не было, так как процедура похорон проходила в большой тайне. Революционные солдаты решили разоблачить «Царский секрет».

Потом рассказывали, что солдатами двигал вовсе не революционный порыв, а слухи о баснословных сокровищах, которые Царская Семья положила в гроб Своему Другу. Хотя в соответствии со всеми нормами Православия такого быть не могло, но кто из этих одурманенных свободой и вином «революционеров» думал о каком-то каноне! Они горели желанием озолотиться и довольно быстро нашли под строительными лесами воздвигаемого небольшого храма на окраине Царского Села захоронение, которое и начали расковыривать на следующий день.[4]

Руководил раскапыванием могил некий капитан Климов, командир батареи по охране Царской резиденции, действовавший по согласованию с новым комендантом Царского Села подполковником В. М. Мацневым. Работы проводились без всякой огласки и продвигались трудно. Гроб находился на довольно большой глубине (два аршина, или около полутора метров), а земля в тот год сильно промерзла. Через два дня вандалы добрались до оцинкованного футляра, в котором находился гроб. Топорами и кирками взломали крышку у изголовья и увидели труп.

Никаких драгоценностей, естественно, в захоронении не обнаружили. Это сразу же охладило энтузиазм. На следующий день, 6 марта, Мацнев доложил на заседании Царскосельского временного комитета, что в Александровском парке обнаружен гроб предположительно с телом Распутина. Еще раньше весть долетела до А. Ф. Керенского.

Тот с первого мгновения своего вознесения во власть держал распутинское дело под своим неусыпным контролем. Он не сомневался, что эта тема чрезвычайно выигрышна в историческом деле «вбивания осинового кола». В числе его первых распоряжений было два действительно примечательных.

Во-первых, личным распоряжением Керенский прекратил следственное дело против убийцы Распутина князя Ф. Ф. Юсупова, а во-вторых, распорядился освободить Хионию (Пелагею) Гусеву (она по решению суда пребывала в сумасшедшем доме), которая летом 1914 года покушалась на жизнь Распутина, ранив его ножом в живот.[5] Керенский считал вышепоименованных — изнеженного аристократа-убийцу и психопатку-сифилитичку — «жертвами политических преследований царизма».

Всю историю с могилой Керенский ни на минуту не выпускал из поля зрения своего «революционного орлиного ока». До него дошли слухи, что некоторые обыватели начали проявлять повышенный интерес к покойнику, а иные даже стали собирать землю и снег с могилы, казавшиеся им чудодейственными. Это было «форменное безобразие», которое надлежало прекратить немедля. Он распорядился поместить гроб в специальный вагон и выставить охрану.

Еще раньше новость достигла ушей некоторых петроградских репортеров, и они чуть ли не толпой устремились в Царское. Первым примчался думский корреспондент Е. Даганский, опубликовавший в нескольких газетах свои репортажи. В «Русской воле» помещено было описание оскверненного захоронения. «В земле вырыто отверстие шириной не более аршина, откуда виднеется развороченная свинцовая крышка гроба, открывающая покойника до груди. Лицо трупа совершенно почернело. В темной длинной бороде и волосах куски мерзлой земли, на лбу черное отверстие от пулевой раны».

Корреспондент не поленился спуститься в могилу и нашел на груди небольшую икону Знамения Федоровской Божией Матери, на обороте которой были автографы Царицы, Великих Княжон и Анны Вырубовой. Здесь же значилось: 11 декабря 1916 г. Новгород. Несколько образов Александра Фёдоровна привезла из поездки в этот город. Один из них, тот, которым Её благословил архиепископ Новгородский Арсений (Стадницкий), и обнаружился на груди Друга Царицы.

Журналист хотел «взять на память» эту икону, но капитан Климов воспротивился, заявив, что он ее «должен передать коменданту Царского Села подполковнику Мацневу». Через несколько недель в прессе промелькнуло сообщение, что эта мемориальная реликвия была продана неким инженером Беляевым иностранцу…

Известная столичная газета «Новое время» сообщала 10 марта: «На станции Царское Село Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги стоит под охраной караула товарный вагон с телом Распутина. В ночь на 9 марта тело Г. Распутина по распоряжению правительства было выкопано из могилы склепа церкви во имя Серафима Саровского, что в деревне Александровской вблизи Царскосельского Александровского дворца. Гроб с телом Распутина на грузовике был доставлен в городскую ратушу, металлическая крышка была вскрыта, и труп подвергся осмотру». Корреспонденция заканчивалась информацией, что «о месте похорон Распутина пока распоряжений не сделано».

Подробные отчеты о «сенсационном событии» поместило и большинство других ежедневных изданий. Самое тиражное — «Русское слово» — привело новые подробности. «Металлический цинковый гроб был настолько тяжел, что целый взвод солдат с трудом извлек его на поверхность. На грузовом автомобиле гроб был доставлен в Царское Село в ратушу. Его внесли в здание, где гроб был вскрыт. Тело Распутина оказалось завернуто в тонкую кисею и затем зашито в полотно. Голова покоилась на шелковой кружевной подушке. Руки скрещены на груди, левая сторона головы разбита и изуродована. Тело почернело. В это время к ратуше собралась огромная толпа любопытных, проникшая в самую ратушу. Цинковую крышку гроба разломали на куски. Каждый хотел себе оставить на память кусок крышки: „Это на счастье, как веревка от повешенного“, — заявляли в толпе. Составив протокол осмотра, тело вновь уложили в гроб и отвезли на Царскосельский вокзал. Здесь гроб был оставлен в товарном вагоне, двери которого по распоряжению коменданта были закрыты и опечатаны».

Вскоре после разрытия могилы появилось сообщение, что тело будет предано земле «на одном из кладбищ Петрограда». Здесь может возникнуть вполне уместный вопрос: для чего правительству (сиречь Керенскому) понадобилось отдавать распоряжение об извлечении гроба, захороненного в безлюдном месте столичного пригорода, чтобы затем предавать его земле в столице?

Но в то время подобный вопрос ни у кого не возник. Власти же откровенно лукавили. Намерения «хоронить в Петрограде» у них не существовало из опасения, что эта могила станет местом паломничества «распутинцев» и просто любопытных. В силу этого Керенский все никак не мог решить, что же делать с гробом.

Верховного «стража свободы и закона» никоим образом не смущало, что все эти непристойные манипуляции с мертвецом происходили в дни Великого поста! Он давно уже не верил в Бога, не боялся никакого Судного дня. Опасался он совсем другого: что кто-то может его заподозрить в недостаточной преданности «делу революции». Он не мог быть мягкосердечным, не мог быть снисходительным даже к трупам врагов, пресловутые «исторические обстоятельства» требовали решительных действий. И они последовали.

Тело Распутина было тайно перевезено в «революционную столицу», где его под охраной поместили в укромном месте в придворных конюшнях в самом центре Петрограда на Конюшенной площади. Оскверненный гроб здесь находился в деревянном ящике из-под рояля.

Во всей этой отвратительной истории очень много неясного. Важные ее эпизоды можно восстановить лишь по скудным и противоречивым сообщениям газет. Официальных документов практически нет, хотя к ней имели отношение и высшие должностные лица, и местные административные власти.

Сами главные «герои Февраля» (всем им удалось благополучно покинуть пределы России) потом десятилетия обретались в различных странах в качестве эмигрантов. Превратившись, по существу, в «макулатуру истории», они не могли с этим смириться. Политическое банкротство свое не признавали. Постоянно говорили о «великой роли», которую они сыграли в «деле освобождения народа». Некоторые, например, П. Н. Милюков и А. Ф. Керенский, написали тома воспоминаний и исторических трактатов, где в самых выигрышных красках рисовали свои политические портреты «в историческом интерьере».

Эти многостраничные опусы невольно поражают читателя. Мемуаристы восстанавливали в мельчайших подробностях события и картины, виденные многие десятилетия назад (к примеру, Милюков живописал цвет облаков над Везувием, когда оказался в Италии еще студентом), но странным образом наступал «провал памяти», когда надо было говорить о нежелательном и исторически для себя невыигрышном. Особенно это касалось двух тем.

Первая, важнейшая и больная: участь Царской Семьи. У Милюкова по этому поводу «полный склероз». Обсуждений сего вопроса во Временном правительстве он «категорически» не помнил. Хотя как министр иностранных дел вел об этом переговоры с английским послом, обменивался телеграммами с британским МИДом, но — как отшибло. Запамятовал всё! Действительно, это ведь не цвет облаков над Везувием, а «сущая безделица»!

Цепкая память Керенского удержала лишь то, что надо было сохранить для скрижалей истории! Царскую тему он тоже готов был забыть, но тут ничего не получалось. Со всех сторон эмигранты напоминали ему, приводили документы, обвиняли, проклинали, выставляя виновником гибели. Не раз оправдывался, перекладывал ответственность на других. Уверял, что если бы не бяки-англичане, которые отказались пустить Царя к себе, все бы мирно и обошлось. Он же, со своей стороны, только и думал, как обеспечить Его безопасность. Эти подтасовки мало кого убеждали, но сам он себя убедил, что в той страшной истории неповинен.

Вторая тема, которая выветрилась из памяти мемуаристов, хоть и не представлялась столь же масштабной, как первая, но тоже была не менее щекотливой. Она касалась той самой распутинской «могильной истории». Никто из «мемуаристов» о ней не обмолвился ни полусловом.

Между тем такие разговоры среди министров по этому поводу велись, хотя бы потому, что все публиковавшиеся распоряжения подавались как решения именно правительства. Если и можно предположить, что «чистый европеец» Милюков оказался в стороне, то Керенский-то находился как раз в центре. Однако он тоже даже не упомянул об этом при подробном описании «славных дней» февраля и марта 1917 года. Наверное, по прошествии многих лет было просто стыдно вспоминать тот непристойный скандал.

Приказ вывезти тело Распутина из Царского отдал лично глава Временного правительства Г. Е. Львов. Начальник Царскосельского гарнизона полковник Е. С. Кобылинский вспоминал: «Комиссар по фамилии Купчинский прислал мне письменный приказ за подписью председателя Совета министров. Приказ предписывал мне передать тело Распутина Купчинскому, чтобы тот мог на грузовике доставить его к месту назначения. Мы не могли этого сделать в Царском Селе, поэтому перегнали грузовой вагон с телом Распутина на станцию Павловск Второй. Там мы нашли старый ящик из-под груза, в который и засунули гроб с телом Распутина. Сам ящик завалили матрацами и пустыми мешками».

Кто решал вопрос о судьбе останков Распутина, собирались ли их предать земле, если действительно собирались, не ясно, но не подлежит сомнению, что Керенскому, как и прочим «этуалям Февраля», очень хотелось поскорее навсегда покончить с телом духовного друга Царской Семьи. Ненавистный мертвец мешал победителям жить и творить радостную историческую эпопею.

10 марта формируется похоронная команда, состоявшая из шести студентов Петроградского политехнического института и двух руководителей: уполномоченного Временного правительства Ф. П. Купчинского и представителя градоначальства ротмистра В. П. Кочадеева (Когадеева). Указанная группа получила в свое распоряжение грузовой транспорт и необходимые пропуска и в ночь на 11 марта покинула Петроград. Направление — Выборгское шоссе. Ясно, что выезд на автомобиле вооруженных людей должен был получить самую высокую санкцию. Кто же конкретно давал такое разрешение?

Сохранились краткие воспоминания Ф. П. Купчинского, написанные в мае 1917 года и посвященные как раз истории с телом Григория Распутина.[6] В них приводится разговор мемуариста с главой Временного правительства князем Г. Е. Львовым, состоявшийся в первые дни марта.

Князь говорил откровенно, без обиняков: «Его необходимо уничтожить… Сжечь, конечно, лучше… Надо подобрать людей, сделать без огласки». Потрясающее признание! Князь, представитель древнего рода (не чета Керенскому-то!), воспитанный по-европейски человек, известный общественный деятель, а рассуждал как какой-нибудь коммунистический революционер-уголовник.

Из рассказа Купчинского следует, что идея сожжения принадлежала ему, а князь лишь её горячо поддержал и обещал «полное содействие». Львов как абсолютно никчемный политик, как общепризнанный «политический импотент» ничего самостоятельно не решал ни в первые дни марта 1917 года, ни в дни последующие.

Он всегда всё «обсуждал» со своими «товарищами по кабинету». Можно почти наверняка утверждать, что и здесь были «обсуждения», тем более что руководителю «ликвидационной команды» требовались широкие полномочия: достать транспорт, привлечь людей, получить многочисленные пропуска и разрешения. Для этого одного «росчерка пера» мягкотело-беспринципного князя Львова было явно недостаточно. В стране уже де-факто существовало двоевластие.

В разнузданной «революционной массе» авторитетом пользовалось не Временное правительство, и уж тем более не князь Львов. Авторитет имел Петроградский совет, главой которого являлся «социалист» Н. С. Чхеидзе. Его же заместителем и самым известным членом Совета являлся министр юстиции и прокурор А. Ф. Керенский.

Трудно усомниться в том, что «пропуски для патрулей» выдавались именно Советом. Без его санкции перемещение по Петрограду и его окрестностям машин с вооруженными людьми ночью тогда было просто невозможно. Так что в любом случае Керенский «был в курсе».

Купчинский преодолел все трудности, хотя кругом царили неразбериха и хаос. Именно его «команда» решила как первую задачу «акции» — транспортировку на грузовике тела Распутина из Царского на Конюшенную в Петроград, так и вторую — сожжение.

В пафосном рассказе Купчинского, рассчитанном на восхищенное признание потомков, содержится немало интересных признаний. Когда прибыли в Царское забирать тело, выяснились потрясающие вещи: уже несколько дней «толпы людей день и ночь окружают вынутый из могилы гроб, его фотографируют, осматривают, трогают». Даже когда перенесли на запасные пути и поместили в закрытый вагон, то и тогда толпы не исчезли, продолжали «осаждать вагон». Причем приходили и ночью с фонарями, все «хотели посмотреть», а среди этих «страждущих» были не только простые обыватели, но и «передовые интеллигенты».

Вывозили тело скрытно и согласно акту, составленному 9 марта 1917 года, обязывались держать всё «в тайне от широких масс». 10 марта глава «команды» посетил князя Львова и сообщил, что «сегодня ночью все будет закончено». Но слухи о манипуляциях с мертвецом стали просачиваться в публику, пошли разговоры. Чтобы пресечь их, была пущена в обращение дезинформация. «Дезу» напечатала популярная «Петроградская газета» 11 марта.

«По срочному предписанию председателя Совета Министров князя Львова тело Распутина было перевезено из Царского Села в Петроград. Не доезжая Петрограда у платформы „Воздухоплавательный парк“, поезд с телом Распутина остановлен. Солдаты вынесли гроб, который перевезен к ограде, близ находящегося здесь Волкова кладбища. Там тело Распутина было погребено и место захоронения тщательно скрыто».

На самом же деле всё обстояло совсем иначе. В ночь с 10 на 11 марта от Конюшенной площади отъехали два грузовика, во втором был гроб, покрытый досками и рогожами. Здесь же находилось и «несколько пудов картона и бумаги». Не забыли взять с собой лопаты, веревки и ломы. Сопровождала «секретный груз» команда из восьми человек во главе с Купчинским.

Автомобиль несколько раз останавливали патрули, но город покинули благополучно и вскоре «кортеж» углубился в темноту. Через какое-то время свернули в сторону, на пустырь, но тут случилась неприятность. Автомобиль заглох. Произошло это между поселками Лесным и Пискаревкой. Руководители пошли в Лесное за подмогой, а студенты остались охранять уникальный груз.

В Лесном нашли коменданта, с которым обсудили ситуацию. Предложение «уничтожить труп без следа» ни у кого не вызывало возражений. Трудно не заметить, что некоторые обстоятельства уничтожения тел Царской Семьи перекликаются с этой историей…

Натаскали веток, из Лесного принесли дров, быстро сложили костер, вытащили из машины труп, облили всё бензином и подожгли. Несколько часов длился этот страшный ритуал. Ничего в тайне сохранить не удалось, на следующий день весть о событии стала широко известной. Газета «Петроградский листок», со слов очевидцев, писала:

«При свете луны и отблеске костра показалось завернутое в кисею тело Распутина. Труп был набальзамирован, на лице видны следы румян. Руки сложены крестообразно. Пламя быстро охватило труп, но горение продолжалось около двух часов. Скелет не поддался уничтожению, и остатки его было решено бросить в воду».

Сам начальник «команды» описал виденное. «Руки как у живого. Шелковая рубашка в тканых цветах казалась совершенно новой. Костер разгорался все больше и больше, и при свете огня мы внимательно вглядывались в лицо „старца“, какую тайну он унес с собой в небытие?! Множество тряпок и стружек из гроба полетело в огонь. Очень скоро тело Распутина оказалось в огне. Подливаемый бензин высоко вздымал огненные языки. Затлелись носки на его ногах, без обуви. Запылала рубашка. Борода моментально сгорела. Сине-зеленые огоньки заструились по трупу…»

Руководители «акции» составили протокол, сохранившийся до наших дней. В нем говорится, что уничтожение трупа Григория Распутина было произведено под утро 11 марта, между 7 и 9 часами. «Самое сожжение имело место около большой дороги из Лесного в Пискаревку, в лесу, при абсолютном отсутствии посторонних лиц, кроме нас, ниже руки свои приложивших».

Газетные репортажи об этом диком, просто каком-то неандертальском действии, полны были умиления и даже радости. Публику уверяли, что вешние воды наступающей природной весны (политическая, как утверждали, уже наступила) смоют с «лица земли русской» всю «грязь», оставшуюся «от прежнего режима».

Ужасает и фактическая сторона этой исторической картины, и ее пророческое предопределение. Костер, полыхающий в холоде предрассветной ночи, густой смрадный дым, медленно поднимающийся к небу, а рядом кучка продрогших радостных людей, не ведущая, что справляет поминальную тризну по прошлому, по России, по миллионам погибших за нее и по многим миллионам, которые до срока погибнут в будущем невесть за что.

Пепелище с обгоревшими костями стало черным прообразом грядущего. С пронзительным чувством выразил это послереволюционное погружение во тьму известный поэт той поры Дон-Аминадо (Шполянский).

Глава II

Факты и домыслы

В состоянии революционного пароксизма о Распутине было произнесено невероятное множество гневных слов, бесчисленное количество разоблачительных монологов. Потом многие десятилетия эти инвективы широко использовались как у нас, так и за границей, для создания образа и самого героя, и описания последних глав истории Царской России.

Уместно особо подчеркнуть, что обширная часть «распутиниады» базируется на материалах, которые являются апокрифическими или, иначе говоря, просто ложными. Фальшивок здесь достаточно. «Пиарщики» XX века потрудились на славу: фабриковались полицейские документы, письма отдельных лиц, дневники. О конкретных информационных эрзац-продуктах придется говорить еще не раз. Они интересны в двух отношениях: как мастерством технологии, так и характером общественных представлений, в русло которых удачно «вписывались» фальшивки.

Попыток же документировать жизнь «легендарного Гришки», наполнить его биографию конкретными историческими реалиями, долго не наблюдалось. Исторические изыскания никого не интересовали. Поэтому даже краткие заметки во всех без исключения энциклопедических изданиях, не говоря уже о прочих работах, полны противоречий и искажений. Тут правила (и правит) бал «разнузданная дама» по имени Идеология. Между тем там, где кончается факт, заканчивается и история. В силу этого с полным правом можно назвать антиисторическими подавляющую часть сочинений на данную тему.

Чтобы читателю было понятно, какой низкопробный материал ему предлагают, сошлёмся на типичный образчик мифотворчества. Среди публикаций последних лет трудно обойти стороной писания Э. С. Радзинского, который обрушивает на публику просто поток «откровений» и «открытий» о тайнах истории вообще, и о «тайнах Царей» в частности. При этом он уверяет всех и в России, и по всему свету, что «изучал уникальные» документы, знакомство с которыми «озаряло» его якобы научные упражнения.

В изданной массовым тиражом книге этого «мэтра» об Императоре Николае II, о Распутине написано:

«Григорий Распутин родился в селе Покровском в Сибири. Сын крестьянина Ефима Новых. Его отец — горький пьяница — вдруг образумился, перестал пить, скопил себе достаток. Но умерла жена — и пошло опять мужицкое несчастье: начал пить, спустил нажитое. И его сын Григорий в это время прославился распутной жизнью: Распутиным уехал он в Тобольск, служил половым в гостинице, там женился на служанке Прасковье, и родила она ему троих детей — сына и двух дочерей».[7]

Этот пассаж записного «знатока истории» насчитывает более шестидесяти слов. Из них не более десятка соответствуют истине: указание места рождения Григория Распутина, имя его отца, жены. Все остальные слова и утверждения, извините за неизящное выражение, грубое враньё. «Идентификатор» даже умудрился отцу чужую фамилию приписать.

Примерно так обычно и выглядит «консистенция» опусов на распутинскую тему: девять частей лжи и частичка общеизвестного. В результате получается непотребное «варево», которым обычно и «потчуют» несведущую публику. Из ныне живущих и творящих упомянутый баснописец далеко не единственный, но он, несомненно, самый плодовитый и наиболее удачливый коммивояжер пошлого товара.

Как можно рассуждать о жизни исторического персонажа, не зная ни времени его рождения, ни условий его жизни, ни духовного облика, ни запросов, ни интересов? Оказывается, можно. Лишь в самые последние годы начинают появляться немногочисленные публикации, где приводятся сведения о рождении Распутина, о его семье, рассказывается о путях духовных исканий. Еще совсем недавно всё это было покрыто плотным туманом неизвестности.

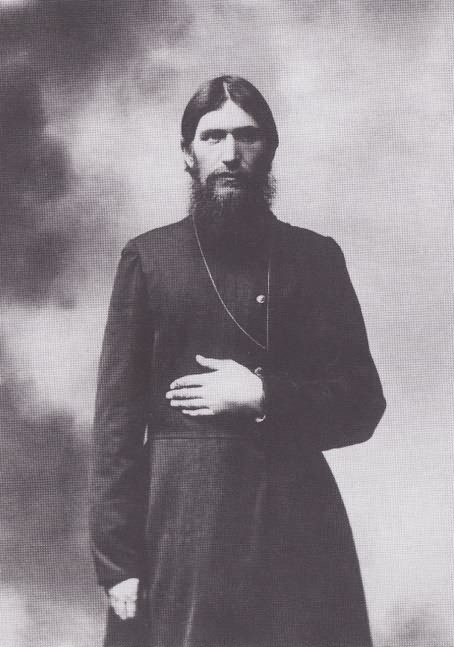

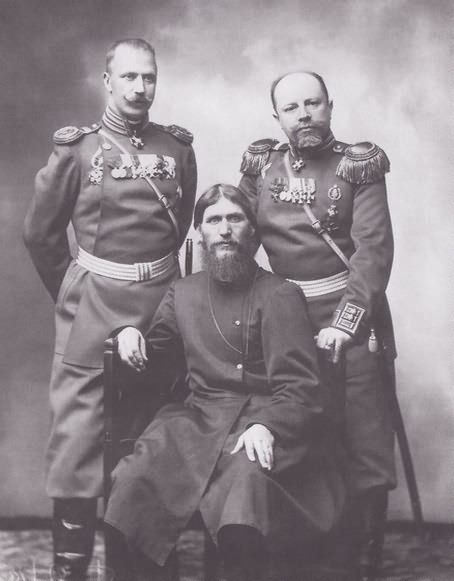

Собственно, точно было известно лишь несколько фактов. Во-первых, то, что Григорий родился в Западной Сибири, в селе Покровском Тюменского уезда Тобольской губернии и был сыном крестьянина. Во-вторых, не вызывала сомнений дата смерти: в ночь с 16 на 17 декабря 1916 года в Петрограде. И наконец, точно было известно время первой встречи сибирского крестьянина с Царем и Царицей: 1 ноября 1905 года (о том имеется специальная запись в дневнике Николая II). За пределами этого скромного круга сведений начинались «интерпретации» и «вариации».

Существует несколько категорий документов, на основании которых можно воссоздавать историю жизни и судьбы Григория Распутина. Они разнятся как по своей фактурно-содержательной части, так и по степени исторической достоверности.

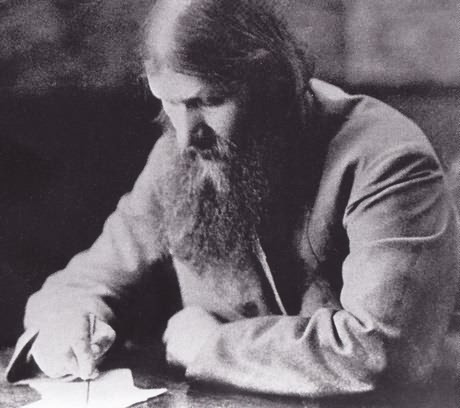

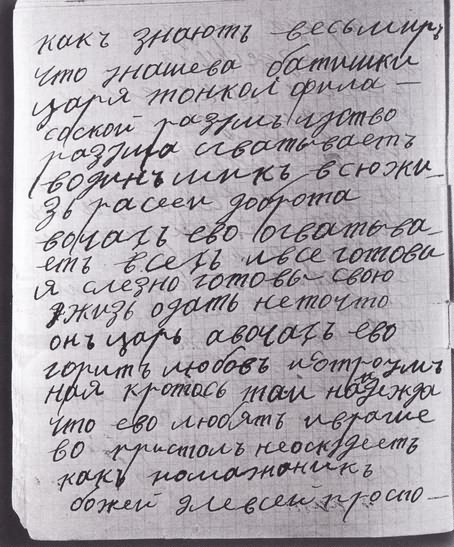

Наиболее надежны те из них, которые можно обозначить как «интимные бумаги», документы, которые возникли в «процессе жизнедеятельности» Распутина: его записки, телеграммы, наставления, размышления, поучения, содержащиеся как в записях его почитателей, так и в изданных от его имени книгах. Особое место в этом ряду занимает личная переписка Царя и Царицы… Здесь чрезвычайно значима корреспонденция Александры Фёдоровны, которая искренне, без прикрас описывала Своё восприятие «друга Григория».

Второй блок источников включает показания бывший сановников и царедворцев, политиков, чинов полиции, завсегдатаев светских салонов, которые собирала упоминавшаяся ранее комиссия Временного правительства.

Последний и наиболее многочисленный корпус документов — мемуары современников. Из числа тех, кто жил и пережил «минуты роковые», очень многие оставили свои воспоминания. Мемуаров того периода много. При этом почти все авторы, в разном контексте и по разному поводу, но обязательно упоминали имя Распутина. Однако именно это обширное наследие и является наименее исторически надежным. Людей, которые лично общались с Распутиным, а по прошествии лет рискнули бы искренне написать об этом, всего несколько, их, что называется, можно сосчитать по пальцам одной руки.

Можно выделить воспоминания только трёх таковых лиц. Это, во-первых, Анна Александровна Танеева-Вырубова (1884–1964), во-вторых, Юлия Александровна Ден (1880–1963).[8]

Особо же значимыми представляются записки верной почитательницы и последовательницы «старца Григория» Марии Евгеньевны Головиной (1887–1972), которую различные разоблачители называли и «секретарём», и «любовницей», и «наложницей» Распутина, но которая на самом деле являлась честной и добропорядочной девушкой из старой дворянской семьи, никогда ни в каких интимных отношениях с Распутиным не состоявшей. Она стала своего рода «духовной дочерью Распутина» и не изменила своего благоговейного отношения до самой своей смерти. Эти повествования преданной почитательницы усилиями французского историка и генеалога Жака Феррана были изданы небольшим тиражом в Париже через много лет после смерти Марии Головиной.[9] К числу преданных почитательниц Распутина относилась и мать Марии — вдова камергера Е. С. Головина (1837–1897) Любовь Валерьяновна Головина, урождённая Карнович (1853–1938).

Записки Головиной, которую все близкие, в том числе и Распутин, звали Муней, стоят особняков в ряду всех документальных свидетельств. Скажем, воспоминания Анны Вырубовой или Лили Ден построены по принципу беспристрастного рассказа и выглядят как некие описания событий как бы извне. В них нет практически самого главного: того, что привлекало людей в Распутине, того, что заставляло людей, в том числе и мемуаристок, снова и снова общаться с этим загадочным человеком, внимать его словам и наставлениям. Данная отстраненность вполне объяснима. Революционная катастрофа тяжелейшим образом подействовала на всех и вся, кто пережил её. Подавляющая часть русской эмиграции просто с остервенением возлагала вину за крушение России как раз на «тёмные силы», которые якобы и олицетворял Григорий Распутин. В этих условиях морального террора чрезвычайно трудно пойти против течения. Надо было обладать силой богатырской, чтобы восстать против настроений улюлюкающей толпы и рассказывать о радости духовного общения с «отцом Григорием». Да и не понял бы никто подобных откровений, а автора неминуемо тут же опять облили бы ушатом помоев, приписав все возможные пороки.

Неизвестно, собиралась ли Муня Головина публиковать свои воспоминания при жизни, к написанию которых приступила в 1931 году. Она трудилась над ними не одно десятилетие, а последние части писала уже в доме для престарелых в 1960-е годы. Её книга — единственное мемуарное произведение, в котором сделана попытка изложить личный опыт духовного общения с Григорием Распутиным, его приёмы душеврачевания, которые чрезвычайно помогали людям, в том числе и самой Марии Головиной. К тому же Головина бывала не раз в Покровском, прекрасно знала семью Распутина, совершала паломничества и в Верхотурский монастырь, жила там у духовного отца Распутина старца Макария, иными словами, имела собственное представление о многих сторонах жизни Распутина, о которых другие мемуаристы писали с чужого голоса.

Она была верна ему при жизни и сохранила преданность и после его убийства. В предисловии, обращаясь к читателям, Мария Головина объяснила свой взгляд на Распутина. «Человек, которого я хочу представить, являлся своего рода избранным, высокодуховным, имеющим способность исцелять больных, предвидеть события, изгонять злых духов, желавший делать всем добро, вопреки всему, был больше всех оклеветан, презираем, ненавидим; он совершенно непонятый человек».

Эти уроки не пропали даром. Мария Головина и в эмиграции старалась претворять в жизни главное наставление Распутина: нести любовь людям. Многие годы она беззаветно служила больным, одиноким, отчаявшимся, которых в среде русской эмиграции было предостаточно. Она была и сиделкой, и медсестрой и посыльной и никогда для себя ничего не искала и не просила. Некоторых она спасала от самоубийства и от голодной смерти, делясь, что называется, последним куском.

Познакомившись с Распутиным в 1908 году, Мария Головина все последующие годы входила в число самых преданных почитательниц. Многие страницы биографии Распутина тех лет невозможно адекватно реконструировать без «показаний» преданной Муни. Что же касается более ранних лет жизни Распутина, то надёжных свидетельств тут значительно меньше, чем хотелось бы иметь.

Начнем с «биографического букваря». Откуда взялся Распутин и что достоверно о нем известно? Для начала разберемся в нескольких основополагающих вещах: дате рождения, происхождении легендарной фамилии и семейном родословии.

Исследователь биографии Григория Распутина О. А. Платонов первым отыскал в архиве семейный формуляр, составленной во время первой (и последней) Всероссийской переписи населения, состоявшейся и 1897 году.[10] В нём значится, что у хозяина, пятидесятипятилетнего Ефима Распутина в семействе состояли: жена Анна Васильевна (57 лет), сын Григорий (28 лет), жена сына Прасковья Фёдоровна (30 лет) и внук хозяина Дмитрий (1 год). Все они являлись крестьянами и значились безграмотными. Принимая в расчет, что перепись, происходившая в январе 1897 года, учитывала только полное число лет, нетрудно подсчитать, что Григорий Ефимович Распутин родился в 1869 году.