Стратегическое развертывание войск противников на русско-австрийском фронте в 1914 г. имело свою специфику (см. Первый фронт Австро-Венгрии; ТВД Второй Отечественной. 1914 год. Часть 2). Оперативное планирование против Австро-Венгрии российская Ставка основывала на базе агентурной информации о плане развертывания неприятельских войск в Галиции. Планировалось концентрическое наступление 2 групп армий Юго-Западного фронта (северный или правый фланг – 4-я и 5-я, и южный или левый фланг – 3-я и 8-я армии).

Соответственно, и операции северной (Люблин-Холмская операция) и южной (Галич-Львовская операция) групп армий протекали автономно, впоследствии будучи связаны Городокским сражением. Движением по сходящимся направлениям русские армии выходили на фланги австрийской группировки, сминали их, отрезая австрийские корпуса от рр. Сан и Днестр, окружали и уничтожали.

Но, вскрыв утечку информации, противник изменил план 1912 г. и отнес развертывание своих войск западнее – на 100 км. И теперь уже австрийские войска охватывали на северном фланге своего противника – нависая над правым флангом Юго-Западного фронта. На северном фланге битвы австрийцам удалось упредить русских в развертывании и создать общее превосходство в силах.

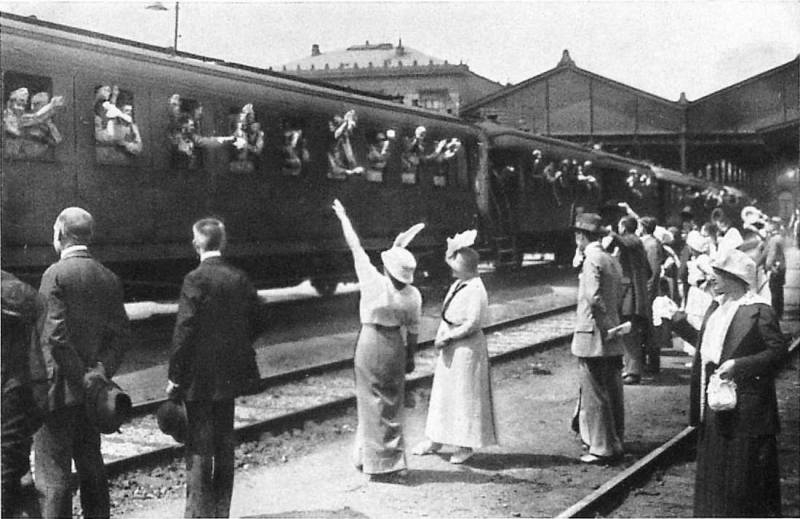

1. Австрийский пехотный полк выдвигается на фронт. Линц, август 1914 г.

Соотношение сил отражало особенности оперативного развертывания. Правый фланг Юго-Западного фронта (4-я и 5-я армии – 16 пехотных дивизий) противостоял австро-венгерским 1-й и 4-й армиям (19,5 пехотных дивизий), армейской группе генерала пехоты И. Фердинанда (3 пехотные дивизии), армейской группе генерала кавалерии Г. Р. фон Куммера (2,5 пехотные дивизии) и германскому Силезскому ландверному корпусу Р. фон Войрша (2 пехотные дивизии) – в общей сложности 27 пехотных дивизий. 337000 русских бойцов против 590000 австро-германцев (соотношение 1 к 1,75), 1100 русских орудий против 1250 орудий противника. Равными были лишь кавалерийские группировки (к началу операции по 5 дивизий). Австро-германское командование планировало операцию с решительными целями – и вполне могло это себе позволить.

2. На фронт. Вена, август 1914 г.

Если, например, в составе русской 5-й армии генерала от кавалерии П. А. Плеве насчитывалось около 147000 человек, то противостоящие ей войска противника насчитывали: австро-венгерская 4-я армия генерала пехоты М. фон Ауффенберга – свыше 200000 и группа Иосифа-Фердинанда – около 65000 человек. М. Ауффенберг приводил следующие сведения по национальному составу своей армии – 100000 чехов и словаков, 20000 боснийцев, итальянцев и поляков, 50000 немцев и 40000 венгров (мадьяр) [Auffenberg-Komarow M. von. Aus Österreich-Ungarns Teilnahme am Weltkriege. Berlin und Wien, 1920. S. 107.]. Мы отмечаем этот факт потому, что 4-я армия на 50% состояла из славян, но это не помешало ей быть одним из лучших войсковых объединений Австро-Венгрии. Схожая ситуация в соотношении сил наблюдалась и между австро-венгерской 1-й армией и противостоящей ей русской 4-й армией.

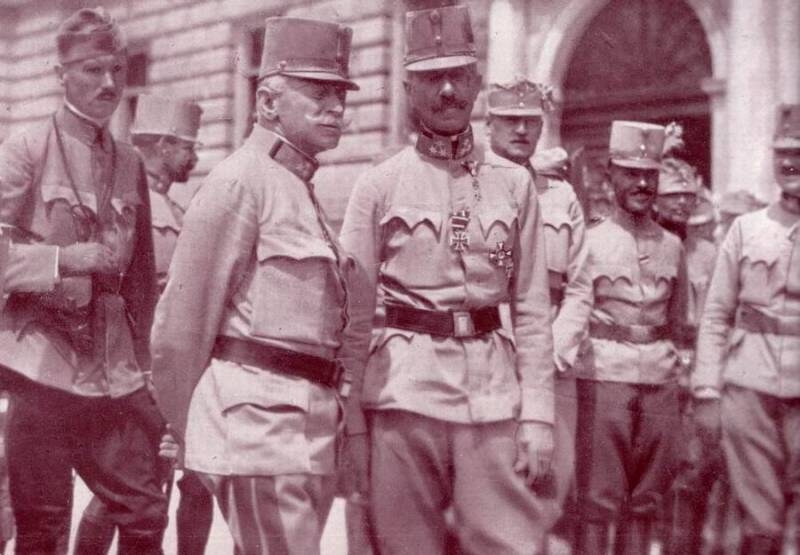

3. Командующий австрийской 1-й армией генерал кавалерии В. Данкль.

4. Командующий австрийской 4-й армией генерал пехоты М. фон Ауффенберг.

5. Генерал пехоты Иосиф Фердинанд.

6. Генерал кавалерии Г. Р. фон Куммер.

7. Р. фон Войрш.

Принципиально иная обстановка складывалась на южном фланге. Левому флангу Юго-Западного фронта (3-я и 8-я армии – 354000 человек в 22 пехотных дивизиях) противостояли австро-венгерские 3-я армия и армейская группа генерала пехоты Г. Кевесса фон Кевессгаза (свыше 200000 человек в 15 пехотных дивизиях). 1150 русских орудий против 450 австрийских, 7 русских кавалерийских дивизий противостояли 6 австрийским. Противник проглядел развертывание русской 8-й армии генерала от кавалерии А. А. Брусилова – за что жестоко поплатился. Войскам последней отводилась очень важная роль в предстоящей операции на окружение: «8 армия, утвердившись на Стрыпе, изменяет… фронт своего движения, имея осью такового дорогу Бережаны-Рогатин-Подкамень…» [Стратегический очерк войны 1914—1918 гг. Ч. 1. С. 49.]. Конница армии так удачно прикрыла развертывание ее сил, что присутствие 8-й армии до поры не было замечено неприятельским командованием.

Т. о., если против других 3-х армий фронта австрийцы развернули также 3 армии, то противником 8-й армии было более слабое объединение – армейская группа Кевесса фон Кевессгаза (70000 человек, 148 орудий). Но группа располагала сильной конницей (3 дивизии). Теоретически выправить ситуацию позволяла переброска с Сербского фронта 2-й армии (158000 человек, 480 орудий) [Белой А. Галицийская битва. С. 55] – но она перебрасывалась постепенно, а в бой вводилась по частям – и в конечном итоге переломить обстановку не смогла.

8. Командующий австрийской 3-й армией генерал кавалерии Р. фон Брудерман.

9. Командующий австрийской 2-й армией генерал кавалерии Э. фон Бем-Эрмолли (на фото – в центре).

10. Генерал пехоты Кевесс фон Кевессгаза.

Австрийское оперативно-стратегическое планирование предполагало разгром армий правого фланга Юго-Западного фронта (для этого на данном участке противник и создал значительное превосходство в силах) – в т. ч. также посредством операции на окружение. На юге австрийцы рассчитывали продержаться, пока главные силы не разгромят северный фланг Юго-Западного фронта.

Спецификой стратегического развертывания было то, что большое количество войск (до 198000 человек для русских и до 264000 человек для австрийцев) прибывало уже в ходе операции, оказав существенное влияние на ее рисунок. В значительной мере оперирование подходящими резервами и умение ориентироваться в быстро меняющейся обстановке встречного сражения определили исход операции.

Всего же австрийцы к 7 августа развернули на фронте: Ярослав – Перемышль – Львов – Станислав – Залещики 3 армии и 3 армейские группы общей численностью (с германским корпусом) 800000 человек, и ожидали прибытия значительных подкреплений. До 2/3 сил было сосредоточено между Перемышлем и устьем р. Сан – против сосредоточивающихся между p. p. Буг и Висла русских войск 4-й и 5-й армий.

Группировка австро-венгерских войск имела ценность при условии совместных действий с германцами – для концентрического наступления в Польше. Но тот факт, что германцы все внимание уделили лишь Восточной Пруссии, в значительной мере обесценил плюсы стратегического развертывания австрийцев. Если на севере численное превосходство австрийцев над русскими 4-й и 5-й армиями было несомненно, то на южном фланге австро-венгерское командование имело недостаточные силы, неспособные выступить в роли прочного заслона, обеспечившего главную операцию – между Бугом и Вислой. Очень неблагоприятным обстоятельством стало запаздывание сосредоточения 2-й армии.

Русские 4 армии к 5 августа сосредоточились на фронте Люблин – Холм – Ковель – Луцк – Кременец – Проскуров – в их составе насчитывалась 691000 человек. Стратегические резервы отсутствовали – в их роли выступили запаздывающие дивизии и соединения 9-й армии (Гвардейский и 18-й армейский корпуса).

11. Главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта генерал от артиллерии Н. И. Иванов.

Наименьший объем войск был сосредоточен в составе армий (4-я и 5-я), развернувшихся между Бугом и Вислой. Основная масса войск (3-я и 8-я армии) была сосредоточена на Ровненском и Проскуровском направлениях – уступом назад в 100 км от северной группы. Но, как выше отмечалось, развертывание русских армий, основываясь на предвзятом предположении о развертывании противника почти по границе, фактически выводило русские войска не в обход флангов австрийцев, а на их фронт. Усугубляло это обстоятельство слабость русских сил правого фланга (северного фаса), а также, что правофланговая армия фронта (4-я) была заметно выдвинута вперед – это могло привести к ее локальному поражению (в то время как 5-я армия была оттянута восточнее). Но 3-я и 8-я армии создавали мощную группировку, наносившую удар на наиболее важном направлении – на Галич и Львов.

Неблагоприятным обстоятельством стали просчеты в развертывании правофланговых армий фронта, где численное превосходство австрийцев, с подходом войск Г. Р. Куммера и Р. фон Войрша на правый берег р. Вислы, достигало 7-ми пехотных дивизий. Но в южной группе армий русские, в свою очередь, имели превосходство в силах – на 8 пехотных дивизий – достаточное для гарантии успешного удара по австрийским 3-й армии и группе Кевесса.

12. Командующий 5-й армией ЮЗФ генерал от кавалерии П. А. Плеве.

13. Командующий 4-й армией ЮЗФ генерал от инфантерии А. Е. фон Зальца. Отстранен от командования 12 августа 1914 г.

14. Командующий 4-й армией ЮЗФ генерал от инфантерии А. Е. Эверт (фактически – с 12. 08. 1914 г., юридически – с 22. 08. 1914 г.).

Учитывая наибольшее приложение сил австрийцами и русскими на противоположных флангах своих группировок, операция превратилась в своеобразный «маятник» – соревнование, смысл которого был в том, чей сильнейший фланг успеет раньше разбить противостоящего ему более слабого противника.

Итак, русские 3-я и 8-я армии наступали на Львов, а 4-я и 5-я армии на Перемышль и Львов – с перспективой охвата флангов австрийских сил и разгромом их в районе Львова. Австрийские 1-я и 4-я армии наступали в направлении на Люблин.

15. Командующий 3-й армией ЮЗФ генерал от инфантерии Н. В. Рузский.

16. Командующий 8-й армией ЮЗФ генерал от кавалерии А. А. Брусилов.

Операция осуществлялась 05. 08. – 13. 09. 1914 г.

Русская 4-я армия начала движение в направлении на Перемышль. 10 августа ее 14-я кавалерийская дивизия при поддержке 72-го пехотного Тульского полка и дивизиона 18-й артиллерийской бригады опрокинула австро-венгерскую 7-ю кавалерийскую дивизию с потерей последней 160 человек [Головин Н. Н. Из истории кампании 1914 г. на Русском фронте. Галицийская битва. Первый период. С. 174.]. Следует отметить, что австрийская авиаразведка сразу же вскрыла действия 4-й армии.

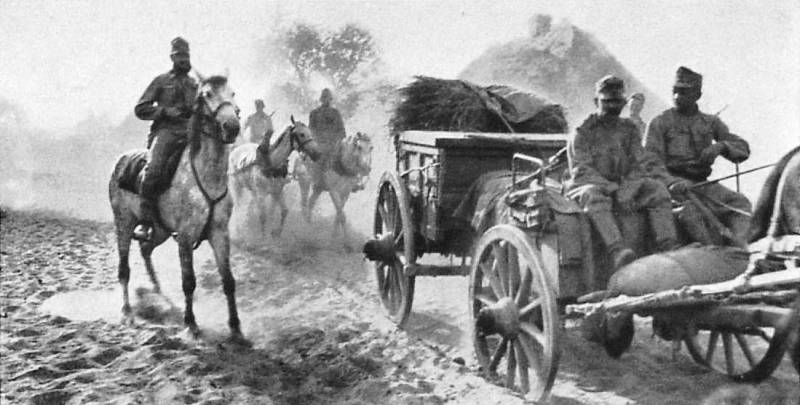

17. Австрийская пехота на марше.

18. Австрийские уланы.

19. Австрийский обоз.

10 августа русская 5-я армия начала продвижение – имея задачей наступление на Мосциску – Львов, содействуя 4-й армии.

Но в 3-дневном встречном сражении у Красника 10 – 12 августа 3 корпуса 4-й армии потерпели поражения от армии В. Данкля и были отброшены к Люблину. В частности, 10-го августа 14-й армейский корпус на правом фланге 4-й армии оказался смят и с большими потерями отброшен к Краснику [178-й пехотный Венденский полк 45-й пехотной дивизии потерял за первый день боя 800-900 человек. Один батальонный и 4 ротных командира были убиты, 4 ротных командира ранены. 180-й пехотный Виндавский полк потерял до 1,5 тыс. человек. См.: Головин Н. Н. Из истории кампании 1914 г. на Русском фронте. Галицийская битва. Первый период. С. 155.], а в образовавшийся 25-км промежуток проникли 3-я кавалерийская, 5-я, 12-я и 46-я пехотные дивизии и 101-я ландшурменная бригада противника. Австрийцы насчитали более 1 тыс. русских пленных [Головин Н. Н. Указ. соч. С. 157]. Большие потери нес и противник – например, 76-й пехотный полк австрийцев в бою 11 августа потерял до 50% личного состава.

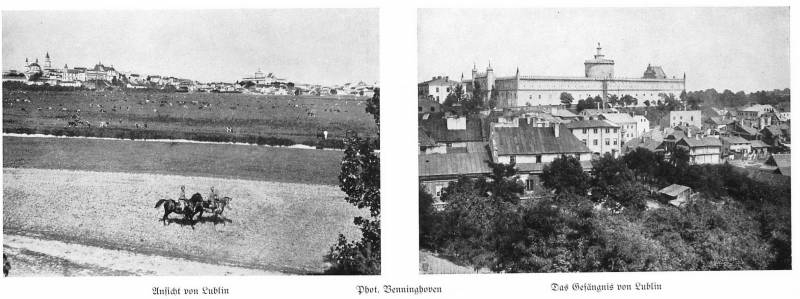

20. г. Люблин, 1914 г.

Русское командование пыталось парировать угрозу, но сильные резервы в 4-й армии отсутствовали. 11 августа неудача постигла 16-й армейский корпус: в тяжелом бою 3 полка 41-й дивизии потеряли до 4,4 тыс. человек – треть состава [Белой А. Галицийская битва. С. 82]. Австрийцы за день боя 11 августа с корпусами 4-й армии сообщили о захвате нескольких тысяч пленных и более 20 орудий [Головин Н. Н. Галицийская битва. Первый период. С. 168]. Проблемы со связью, отсутствием единства в осуществлении маневра стали главной причиной неудач 4-й армии (первым оргвыводом была смена командования армии).

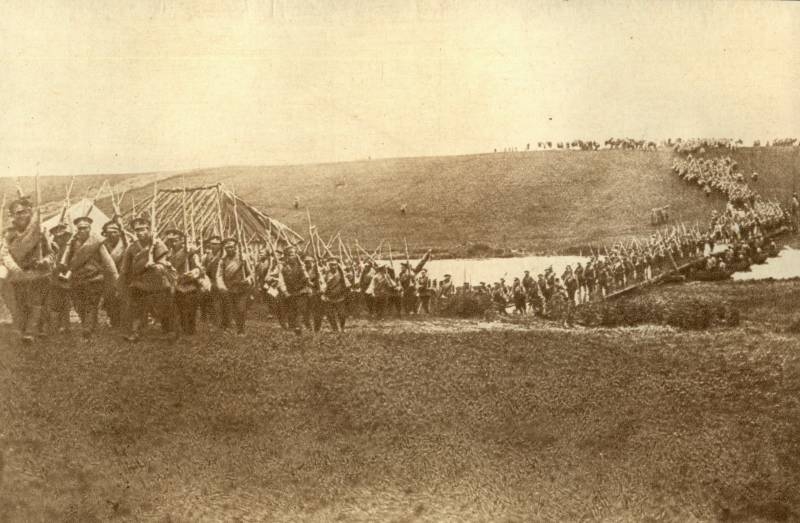

21. Русская пехота на марше.

К исходу 12 августа 4-я армия закрепилась на рубеже 20—45 км к западу, югу и юго-востоку от Люблина. Командование фронтом приняло меры к переброске в ее состав подкреплений – прежде всего войск 3-го Кавказского армейского корпуса.

В то же время австрийцы преувеличили значение побед у Красника: будучи численно сильнее русских и имея более оптимальную группировку войск и возможность 1-й и 4-й армиями взять русскую 4-ю армию в клещи, – упустили этот шанс. Более того, победа не была использована, так как правый фланг армии В. Данкля начал переводиться на Красноставское направление – для противодействия двигающимся на помощь 4-й армии войскам русской 5-й армии П. А. Плеве. Попытки дальнейшего наступления австро-венгерской 1-й армии на г. Люблин были отражены контрударами подошедших резервов.

Бои 13-14 августа носили тяжелый для русских характер, 16-й и Гренадерский корпуса были вновь вынуждены отойти на переход (австрийские 5-й и 10-й корпуса взяли до 2 тыс. пленных).

22. Галиция. На привале (фотография шт.-кап. Корсакова).

Несколько лучше было положение на фронте русского 14-го корпуса. С 15-го августа части русской 4-й армии пытались наступать. В частности, части 14-го корпуса штыковыми контратаками отбросили австрийцев и захватили до 900 пленных и 3 орудия [Белой А. Указ. Соч. С. 94.]. 16-й и Гренадерский корпуса удержались, а прибытие свежих соединений (прежде всего 18-го корпуса) позволило создать предпосылки для будущих активных действий.

Вплоть до перехода в общее наступление армий северного фланга в ходе второго этапа Галицийской битвы 4-я армия вела бои с группой Г. Р. Куммера и австрийскими 5-м и 10-м корпусами. Так, в боях 17 – 18 августа группа Куммера потерпела поражение (95-я ландштурменная дивизия была у Ополе разбита, потеряв более 1 тыс. пленных, 3 орудия и 10 пулеметов). Прорвавшиеся на Травники части австрийской 24-й дивизии были остановлены.

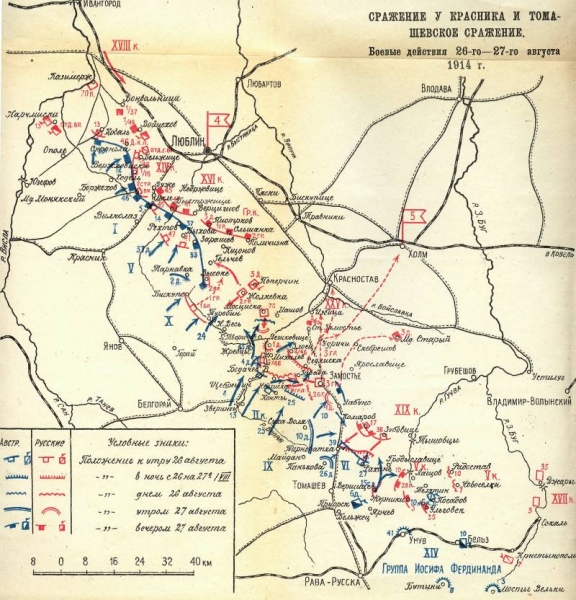

Карта 1. Красникское и Томашевское сражения. Датировки на карте – по новому стилю.

Подкрепления увеличили силы 4-й армии на 5 пехотных дивизий: теперь в ее составе насчитывалось до 14 пехотных и 3,5 кавалерийских дивизий. Было создано превосходство над армией В. Данкля – последняя, хоть и нарастила свой состав на 2,5 дивизии, но низкого (ладштурменные части) качества. И напротив, смена командования 4-й армии (в командование вступил А. Е. Эверт) и подход гвардейцев и кавказцев значительно подняли боевой дух войск оперативного объединения.

Параллельно развивались события на фронте второй армии правого фланга фронта – 5-й. В результате поражения соседа под Красником фронтовое командование приказало 5-й армии сделать резкий поворот на запад (первоначально она двигалась на юг) – оказав помощь левому флангу 4-й армии. Армия П. А. Плеве была вынуждена выполнять 2 задачи, которые заставляли ее направить корпуса: на запад, содействуя 4-й армии, и на юг, прикрывая левый фланг 3-й армии.

В результате 5-я армия подошла к полю битвы растянутой по фронту более чем на 100 км 2-мя группами корпусов (25-й – 19-й и 5-й – 17-й), которые были отделены друг от друга серьезными интервалом – до перехода. Левый фланг армии открывался (его должна была обеспечивать 3-я армия, но она находилась южнее). 5-я армия П. А. Плеве угодила под фланговый удар с юга – его наносила 4-я армия М. Ауффенберга.

Продолжение следует

Автор: Олейников Алексей