«Неизбежность»

// ]]>- Довольно много говорилось и говорится о неожиданности войны. Дескать, прошляпили! Это практически неверно. Нужно различать неожиданность и неожиданность войны поэтому такого конкретного её начала. А вот факты, которые я переживал сам. Я попал в армию в первой половине 40-ых годов XX века – на Дальний Восток. В последних месяцах года армию расформировали. Многие части, среди них и отечественный полк, стали перебрасывать на Запад. И нам прямо говорили, что будем вести войну с немцами. В то время как? Вот будет потеплее, тогда и начнётся….

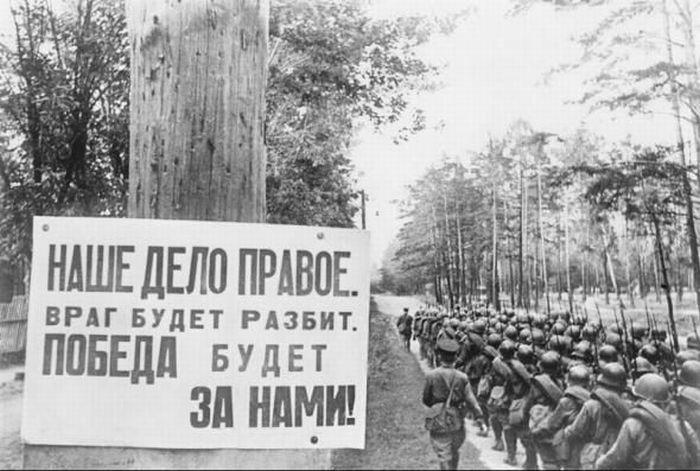

Появлявшись на западной границе, мы уже нисколько не сомневались в неизбежности войны, но, конечно, ещё и не воображали, какой катастрофой она окажется. не забываю, что мы даже радовались ей: нас учили тому, что война будет сначала победоносной, причём на территории неприятеля. В середине июня 41-го отечественные части инспектировал генерал (тогда он был в этом чине) Жуков. Я дежурил по казарме, а она была в таком хорошем состоянии, что Жуков вскрикнул: «Война на носу, а они тут как на курорте устроились!»

На другой день нам выдали «смертные медальоны» – пластмассовые капсулы, в которые мы всовывали бумажки с личными данными, включая группу крови. Скоро (думается, 19 июня) мы покинули казармы и вышли на боевые позиции, вполне вооружённые, с бронемашинами и танками, готовые к сражению. Ночь провели в поле, ожидая приказа о наступлении, а утром возвратились в казармы, сдали боеприпасы на склад, автомобили поставили в парк, орудия и пулемёты даже законсервировали (смазали толстым слоем смазки). К вечеру комсостав выехал из частей на командные учения.

Как оценивать такую обстановку? В случае если оторвать её из контекста громадной истории, то напрашивается оценка: глупость, вредительство. Но в случае если учесть в полной мере обоснованное рвение высшего управления страны оттянуть начало войны не смотря ни на что, то это будет смотреться как одно из ужасных событий, избежать которых возможно только в воображении тех, о ком сказал Шота Руставели: «Любой мнит себя стратегом, видя бой со стороны».

Поражения начала войны общеизвестны. О них имеется необъятная литература. И оценка их колеблется в достаточно узких пределах. Я, но, разрешу себе выйти за эти пределы. Такие поражения были неизбежны. Возможно, мельче, но всё-таки громадные. Нужно принимать к сведенью неспециализированную готовность Германии к войне, опыт, сильнейшее желание вести войну и захватить территорию нашей страны. Что бы СССР ни предпринимал в рамках возможностей тех лет, он просто не мог бы остановить напор неприятеля таковой силы без громадных потери. И ещё неизвестно, как бы развернулась война, если бы немцев удалось остановить в первые же дни и без громадных потери. К тому же немцы просто не начали бы войну поэтому в такое время и в таком виде, если бы СССР готовился поэтому так, как думают разоблачители сталинской стратегии.

Поражения многому научили советское управление, руководство и вообще много советских людей. Случился глубокий перелом в состоянии страны, в организации всех качеств судьбы, в самой армии. Достигнутым результатом этого перелома явилось то, что немцев всё-таки остановили. Они понесли громадные потери. И самая основная победа отечественная в это время – провал германской идеи блицкрига. Блицкриг был сорван. И это посеяло в самой Германии сомнение в успешном финале войны, а у многих – даже уверенность в том, что война заведомо проиграна. А кто измерял степень важности этого фактора в войне?!

Мы навязали немцам затяжную войну, которая не входила в их расчёты, которую они не умели (по крайней мере, умели хуже, чем мы) новости. К тому же сейчас началось стремительное оружие отечественной армии новейшим оружием и обновление комсостава.

Я сам был в числе десятков, если не сотен, тысяч парней со высшим образованием и средним, которых отозвали из фронтовых частей в авиационные, танковые, артиллерийские и другие училища. Я попал в авиационную школу, где начал карьеру лётчика с устаревших истребителей И-15 и И-16. Скоро их сняли с оружия. А я переучился на штурмовик Ил-2 – лучший штурмовик Второй мировой.

Обращаю внимание на факт, характеризующий потенции советской социальной совокупности. наши союзники и Немцы с какой техникой начали войну, с таковой её и закончили. Тот прогресс, какой имел место у них на протяжении войны, на её ходе значительным образом не сказался. Мы же в тяжёлых условиях войны совершили беспрецедентный скачок, имея к концу войны самую действенную бронетехнику, сыгравшую роль уже в этой войне…

«Если бы немцев удалось остановить…»

Желающие легко отыщут эту занимательнейшую статью о Великой Отечественной войне в сети, я же остановлюсь на одной ее фразе, которая поразила меня когда-то собственной глубиной: «И ещё неизвестно, как бы развернулась война, если бы немцев удалось остановить в первые же дни и без громадных потери». Сейчас модно писать другие истории, что было бы, в случае если наибольшие мировые события закончились в противном случае, что, в общем, могло быть. Посмотрим, что могло быть, «если бы немцев удалось остановить в первые дни…»

Допустим, 22 июня 1941 г. Красная армия встретила в боеготовности, и, после ожесточенных боев, где-то на линии Минск – Киев, отечественные войска немцев остановили, фронт стабилизировался, и война приняла позиционный темперамент. Что было бы тогда? И чего не было? Определенно возможно сообщить, чего бы тогда не было: не сложилась бы антигитлеровская коалиция, и исходя из этого Великая Отечественная война приняла совсем второй темперамент…

Англия летом 1941 года уже была в состоянии войны с Германией, исходя из этого 22 июня её премьер У.Черчилль, конечно, заявляет о помощи СССР в его борьбе с фашистской агрессией: “Опасность для России есть отечественной опасностью и опасностью США так же, как дело каждого русского, борющегося за дом и свою землю, есть делом свободных свободных народов и людей в одной из частей земного шара”. Было бы страно, если он такого заявления не сделал.

24 июня с подобным заявлением выступил американский президент Ф.Рузвельт. 12 июля 1941 года Англия и СССР подписали соглашение о обоюдной помощи и совместных действиях против Германии с обязательством не вступать с ней в сепаратные переговоры. Так формально было положено начало англо-советско-американской коалиции.

В этом «начале» говорится о помощи и совместных действиях, но до «совместных действий» дело дошло лишь в первой половине 40-ых годов двадцатого века. США до конца 1941 года, до Перл-Харбора, имели вообще статус «невоюющего союзника» Англии. Мы не даем сейчас подобающей оценки долгому настоящему бездействию отечественных англо-американских союзников в Европе, на главном театре боевых действий, не без помощи западных историков. Как-то забываем, что в их «антифашистской» политике сначала было «второе дно», которое, например, выражалось в этом «бездействии».

«…пускай они убивают друг друга как возможно больше»

О настроении элит США тогда возможно делать выводы по высказыванию влиятельного конгрессмена, будущего аммериканского президента Гарри Трумэна, через день после нападения Германии на СССР заявившего: “В случае если мы заметим, что побеждает Германия, то нам направляться помогать России, а вдруг побеждать будет Российская Федерация, то нам направляться помогать Германии и, так, пускай они убивают друг друга как возможно больше”. Подобно мыслили в первой половине 40-ых годов XX века и «руководящие круги» Англии, где министр авиационной индустрии Мур Брабазон высказался в том же ключе: «Для Англии лучшим финалом борьбы на восточном фронте было бы обоюдное истощение Германии и СССР, благодаря чего она имела возможность занять господствующее положение в мире».

Ужасное для СССР начало войны стало причиной тому, что большинство политических деятелей Запада, включая Черчилля и Рузвельта, были уверенный в том, что СССР продержится, максимум, 4-6 недель. Потом эти сроки много раз переносились, но само это стратегическое мышление была совсем сдано в архив лишь после Сталинградской битвы. Оформление антигитлеровской коалиции с участием СССР, официально завершившееся 1 января 1942 года, происходило, так, при уверенности англо-американских союзников в близком поражении СССР.

Причем это их нисколько не смущало, напротив, уверенность в этом и сделала теоретически «противоестественную» англосаксонско-советскую коалицию вероятной. А что было бы, в случае если немцев удалось остановить под Минском и Киевом? Тогда отечественные атлантические союзники, скорее всего, предпочли замечать, как Сталин и Гитлер сражаются между собой, подобно конфуцианским мартышкам, наслаждались бы с бугра схваткой тигров в равнине.

А что было бы дальше, когда сказались «потенции советской социальной совокупности» и в войска СССР пришла новая бронетехника? Об кошмарах нацизма мировая общественность была тогда не хорошо информирована. И вот Красная армия начинает громить и теснить нацистов на запад от Киева и Минска, и Гитлер стал бы геббельсовскими устами кричать о вторжении большевистских орд в Европу, как он и кричал об этом в конечном итоге.

«Второе дно» антигитлеровской коалиции

Тут стоит отыскать в памяти Мюнхенский соглашение 1938 года, которым Англия и Франция предали Чехословакию для собственных заинтересованностей, и вдобавок их Необычную войну с Германией во второй половине 30-ых годов двадцатого века, обернувшуюся предательством Польши, а потом разгромом Франции. Возможно высказать предположение, что с еще большей легкостью Англия предала бы СССР, и отыскала предлог заключить мир с Гитлером, к примеру, ввиду «угрозы неспециализированным европейским сокровищам». Америка же, «невоюющий союзник» Англии, начала делать поставки по ленд-лизу не в Мурманск, а в германские порты. Таковой поворот событий был вероятен, этому имеется документальные свидетельства.

В настоящей истории 13 сентября 1941 года в Лиссабоне произошла встреча сына лорда Бивербрука Эйткена, офицера британской армии, потом участника парламента Великобритании, с венгром Густавом фон Кевером, что действовал по поручению германского МИДа. Об этом говорит письмо германского главного консула в Женеве Крауэля об этих переговорах на имя Вейцзекера, помощника германского главу МИД. В этих переговорах, 1941 года (!), Эйткен прямо ставит вопрос: “Запрещено ли было бы применять наступающие весну и зиму чтобы за кулисами обсудить возможности мира?”

В феврале 1943 года в Швейцарии проходят переговоры особого уполномоченного Американского правительства Алена Даллеса с князем М. Гогенлоэ, родным к правящим кругам гитлеровской Германии, которые стали одним из эпизодов в саге о советском разведчике Штирлице-Исаеве. Из трофейных документов гитлеровской работе безопасности (S.D.) направляться, что в этих переговорах затрагивался вопрос о заключении мира с Германией. Даллес в полной мере определенно высказался и о собственном советском союзнике: “…путём расширения Польши в сторону востока и сильной Венгрии и сохранения Румынии направляться поддержать создание санитарного кордона против панславизма и большевизма”.

Говоря о будущем Европы, Даллес “более либо менее согласился с национальной и промышленной организацией Европы, на базе громадных пространств, полагая, что федеративная Великая Германия (подобная США) с примыкающей к ней Дунайской конфедерацией будет добрейшей гарантией восстановления и порядка Центральной и Восточной Европы”. Думается, Даллес владел еще и пророческим бесплатно, либо инсайдерской информацией, потому что практически предсказал появление НАТО и ЕС, включая их расширение на Восток.

В англо-советском, а потом и в советско-американском коммюнике от 1942 года отечественные союзники берут на себя обязательства открыть второй фронт в Европе в первой половине 40-ых годов двадцатого века. Это было, в случае если хотите, обещание в свете тяжелых боев на советско-германском фронте, но оно не было выполнено ни в 1942, ни в первой половине 40-ых годов XX века. Стоит ли удивляться этому в свете таких англосаксонских стратегических замыслов? Затягивание со вторым фронтом вполне им соответствует, и напоминает Необычную войну (без настоящих боевых действий) Англии и Франции с Германией во второй половине 30-ых годов двадцатого века, ставшую прологом падения Франции.

После Курской битвы, когда стало ясно поражение Германии, 20 августа 1943 года в Квебеке заседают главы штабов США и Англии, в присутствии Рузвельта и Черчилля. В повестке дня стоит вопрос о вероятном выходе Соединенных Британии и Штатов из антигитлеровской коалиции (!), и вступлении в альянс с нацистскими генералами (!) для ведения совместной войны против СССР. Какой уж тут «второй фронт», в то время как союзники задумались о новом «Мюнхене»? Мешала лишь одиозная фигура Гитлера…

Провал англо-американско заговора

Профессор истории Валентин Фалин пишет в этой связи: «Это ветхий-престарый черчиллевский умысел. Он развивал эту идею в диалогах с генералом Кутеповым еще в 1919 году. Американцы, французы и англичане терпят неудачу и не могут задавить Советскую республику, сказал он. Необходимо возложить эту задачу на немцев и японцев. В подобном ключе Черчилль наставлял в первой половине 30-ых годов XX века Бисмарка, первого секретаря консульства Германии в Лондоне. Немцы повели себя в Первой мировой, как недоумки, утверждал он. Вместо того, чтобы сосредоточиться на разгроме России, начали войну на два фронта. Если бы они занялись лишь Россией, то Англия нейтрализовала бы Францию…

К моменту высадки союзников на континент (в 1944 г.) был приурочен и заговор против Гитлера. Приведенные к власти в Рейхе генералы должны были распустить Западный фронт и отрыть англичанам и американцам простор для освобождения Польши и «оккупации» Германии, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии… Красная армия должна была быть остановлена на границах 1939 года».

Но Гитлер чудесным образом остался жив на протяжении взрыва бомбы, подложенной генералами-заговорщиками в его резиденции: вся сила взрывной волны пришлась на тяжелый дубовый стол. Он отделался всего лишь контузией, и, со своей стороны, силами разведслужб стёр с лица земли участников заговора с германской стороны, и сорвал, так, гениальный англо-американский замысел предательства СССР.

Окончание войны прошло по советскому сценарию, отголоском же этого англо-американского заговора стала планирование Черчиллем операции «Немыслимое», с участием германских контингентов, против собственных советских союзников сразу после капитуляции Германии. Но продолжение войны, уже между бывшими союзниками, было вправду немыслимо в мае 1945 года. Черчилль снова проиграл, его «умысел» провалился, и о роли дубового стола в истории Второй мировой войны, которую он написал после войны, не сообщил ни слова. Вообще, роль этого «дубового стола» в истории незаслуженно принижена, и испытывает недостаток в переосмыслении, по крайней мере, от России.

Вариант «Б»

Так, «если бы немцев удалось остановить в первые же дни», второе дно отечественных англо-американских союзников сходу стало бы первым, и Великая Отечественная, и Вторая мировая война, весьма не так долго осталось ждать приняли бы второй идеологический темперамент, не борьбы англо-советско-американских союзников с германским нацизмом, а борьбы между «коммунизмом и миром свободы», «Европой» и «большивизмом и панславизмом», по Даллесу.

Фултоновская обращение Черчилля о необходимости борьбы с коммунизмом, ставшая объявлением Западом Холодной войны СССР, раздалась бы довольно много раньше, в годы тёплой войны: «Необходимо остановить этих дикарей как возможно дальше на Востоке». Стали бы достоянием западной пропаганды имевшие тогда место призывы американских генералов «остановить потомков Чингиз-хана». При отступлении же гитлеровской Германии под натиском Красной армии англо-американские союзники были бы на фронте с гитлеровской стороны.

И чем это все имело возможность закончиться? В мае 1945 года это уже вряд ли закончилось бы. Возможно, война затянулась бы, и имела возможность дотянуть до создания нацистами уже посредством американцев, атомного оружия, а ракеты ФАУ у них были. Сдерживающих же моральных факторов от применения атомного оружия не было ни у нацистов, ни у американцев. Это значит, что ядерная война «Европы» против России-СССР стала бы действительностью в середине ХХ века, вместо ядерной бомбардировки Японии.

В следствии таковой войны, быть может, сохранилась бы Америка, она так как за океаном, в случае если лишь ядерная война не привела бы феномену «ядерной зимы». В этом случае, Вторая мировая война стала бы последней страницей в истории . Но этот ужасный всемирный сценарий был заблокирован. Сперва, поставившей на грань поражения СССР, трагедией Красной армии 22 июня 1941 года, благодаря чему открылись «дружеские» объятия его идеологических неприятелей, а позже «дубовым германским столом».

… Во времена Екатерины Великой русский генерал-фельдмаршал Миних, немец на русской работе, помогавший графу Потемкину завоевывать Крым, сообщил необычные слова: «Российская Федерация, без сомнений, управляется самим Всевышним, в противном случае растолковать ее существование нереально». В противном случае, думается, нереально растолковать очень многое в истории России, среди них и эти кульбиты истории в Великой Отечественной войне, когда как будто бы рука Провидения вмешивалась, чтобы поменять уже видимую историческую канву. В это хочется верить особенно сейчас, когда ракетно-бомбовые удары США стали методом распространения в мире «западной народовластии». А, возможно, остается лишь верить…